Gerardo Leibner

En este artículo analizaremos un caso en el cual la realidad nacional fue imponiéndose a los intentos de introducción de una ideología universal: el anarquismo en el Perú, o más precisamente, el anarquismo y el Perú indígena. Nuestro análisis se centrará en el proceso de compenetración del anarquismo con la utopía andina de restauración del antiguo imperio inca, el Tahuantinsuyo. La evolución ideológica en este sentido se vio impulsada principalmente por la aproximación de la práctica revolucionaria a la realidad indígena y a los conflictos agrarios, y llegó a su culminación en medio de las grandes rebeliones indígenas en los Andes del sur peruano durante la primera mitad de los años veinte.

En su revelador libro Ayllus del Sol – Anarquismo y Utopía Andina1, Wilfredo Kapsoli expone las relaciones y conexiones existentes entre militantes de ideología y afiliación anarquista y varios de los dirigentes campesinos que lideraron las grandes rebeliones indígenas, relaciones que se estrecharon en el marco del Comité Pro-Derecho Indígena – Tahuantinsuyo (1920-23), durante los tres congresos indígenas que éste organizó en Lima, y con la creación de la Federación Indígena Obrera Regional Peruana (1923). Kapsoli presenta no sólo la colaboración práctica y el apoyo solidario por parte de los anarquistas al movimiento campesino, sino algo aun más significativo, una articulación ideológica muy singular del anarco-sindicalismo – ideología europea, universalista, racionalista y progresista en su visión de la historia- con la utopía andina de restauración del Tahuantinsuyo. La síntesis ideológica no siempre aparece elaborada de manera explícita, pero se deduce de las conexiones reveladas por Kapsoli. Es probable que, más que una síntesis intelectual conscientemente meditada y elaborada, para los actores de aquellas rebeliones, dirigentes indígenas y militantes anarquistas por igual, se trató del resultado natural de su práctica revolucionaria y del acercamiento e influencias mutuas que se fueron dando durante la misma. De parte de los anarquistas, se trató principalmente de una idealización del imperio incaico2; idealización que les permitió integrarse en las rebeliones indígenas de carácter milenarista y restauracionista.

Sin embargo, en este articulo intentaré iluminar una etapa anterior a la tratada por Kapsoli; una etapa en la cual consideramos que se procesa el cambio sustancial en la actitud de los anarco-sindicalistas limeños con respecto a la cuestión indígena, creándose durante la misma una nueva actitud ideológica, consciente y explícita. Este cambio quedó registrado brevemente en el periódico La Protesta y constituyó la base de la utopía andina compartida por dirigentes indígenas y anarquistas durante los primeros años de la década del ’20. Se trata de un profundo viraje conceptual, que podría ser considerado como la primera peruanización o andinización de una ideología revolucionaria europea, e intentaremos demostrarlo en las próximas lineas.

El anarquismo y el indigenismo en González Prada

Debemos comenzar por referirnos necesariamente a Manuel González Prada, la figura más destacada del anarquismo en el Perú, y quien es considerado como el fundador del radicalismo político peruano. En González Prada se presenta un caso especial, en el cual conviven paralela y separadamente una actitud indigenista crítica y radical, que se nutre de la crítica a la realidad del Perú aristocrático, costeño y blanco, con una ideología anarquista universal, sin que esta última sea influida por la primera.

González Prada3 no inició su trayectoria política al recibir la reveladora luz del anarquismo europeo. El no poseía al principio más que una actitud (algo menos elaborado que una ideología) radical, laica, democrática, positivista y, sobre todo, patriótica, cuando, al finalizar la guerra del Pacífico (1879-83), comenzó a sobresalir con sus agudas críticas a la sociedad oligárquica y el estado peruano. En 1891 participó en la fundación de un nuevo partido político radical, la Unión Nacional, pero unos meses después viajó a Europa, donde se acercó a intelectuales radicales franceses y españoles, y terminó adoptando la ideología anarquista (1891-98).

Lo que interesa, en nuestro caso, es que la actitud radical de González Prada comenzó a desarrollarse ideológicamente en función de la realidad peruana, más concretamente, con la bancarrota de la vieja oligarquía y de su «nación» peruana, aristocrática, costeña y criolla. Aunque, por cierto, su educación hispana y la influencia de la cultura francesa constituyeron sus fuentes conceptuales y sus proveedoras ideológicas, ya que él mismo era un producto de la sociedad criolla, costeña y aristocrática a la que tanto fustigó4. Conocedor y crítico agudo de la decadente aristocracia limeña, nunca llegó, empero, a conocer la realidad andina. Alzándose en contra del hispanismo decadente que predominaba entonces en la sociedad limeña, embebió la cultura francesa y la introdujo en los círculos intelectuales de Lima. Su radicalismo peruano se acentuó más aún frente a la recomposición de la oligarquía nacional ampliada, que desde 1895 abarcaba nuevos sectores provincianos y políticos5, pero seguía manteniendo su carácter aristocrático y excluidor de las masas populares. Si bien su encuentro con el anarquismo europeo le proporcionó a González Prada un instrumental ideológico que hizo posible la profundización y radicalización de su crítica de la realidad peruana, los análisis peruanos de González Prada no repercutieron en su mundo conceptual europeo, ni en su concepción del mundo.

En González Prada se percibe una separación entre la crítica y la actitud contestataria en la sociedad peruana, por un lado, y una ideología com- pletamente universalista, de origen europeo y que trata de temas muy lejanos a la realidad peruana, por otro. Si bien González Prada llegó a definir a los indígenas andinos como a la verdadera masa de la nación peruana6 y criticó virulentamente la explotación a que estaban sometidos, no llegó a conectar entre la realidad andina y su ideología, menos aun, formular algún programa revolucionario adecuado a ella. Lo más lejos que logró ir – bastante más que la mayoría de sus contemporáneos-, en su artículo «Nuestros Indios»7, que inició en 1904 y no alcanzó a completar y publicar antes de su muerte (1918), fue en considerar el problema como una cuestión social vinculada al servilismo y el carácter feudal del régimen de haciendas, imposible de resolver, por lo tanto, por medios pedagógicos (que era la posición más corriente entre los liberales positivistas), y ofreciendo como única alternativa la resistencia violenta e individual frente al explotador. Alternativa ajena al carácter organizado, social y cultural del anarquismo que él mismo preconizaba, cuanto más al anarco-sindicalismo hegemónico entre los anarquistas del Perú.

González Prada le legó al anarquismo peruano una actitud de crítica concreta e implacable a la sociedad peruana y, dentro de ella, un claro indigenismo, aunque limitado por su desconocimiento y desvinculación con la realidad andina, con las continuas rebeliones (que solía defender desde la prensa) y el espíritu e ideología de los indígenas, y los procesos económicos y sociales que afectaban diariamente a la sierra. González Prada fue por un lado un radical peruano – criollo y costeño- y, por otro, un anarquista, sin llegar a una síntesis que lo convierta en anarquista peruano, y sin superar sus limitaciones costeñas. Por ello, el encuentro del que hablamos será detectado posteriormente.

Anarquismo, eurocentrismo y el dilema indígena

Los grupos anarquistas que se formaron a principios de siglo en Lima, en Arequipa y en otras ciudades provincianas, recibían su orientación ideológica del anarquismo europeo, muchas veces vía Buenos Aires. Si bien consideraban al indio un «paria», un explotado, e incluso, bajo la influencia de González Prada, reconocieron en el indio al verdadero peruano relegado, marginalizado, con quien se identificaban, su concepción estratégica acerca de la redención indígena quedó, muchas veces, rezagada detrás del diagnóstico de González Prada. Había anarquistas como Glicerio Tassara, para quienes la redención del indígena consistía en alfabetizarlos y asistirlos con agrónomos que les revelaran los procedimientos modernos para aumentar la productividad8. Y es que entre los militantes anarquistas, la cultura y el racionalismo europeos eran considerados como la clave de la redención del indígena. La fe positivista en la Razón, la Ciencia, y la superioridad de la cultura europea, vinculada al profundo rechazo que sentían por la odiosa, aniquilosada y decadente oligarquía criolla, autoconsiderada como representante de la nacionalidad, crearon en ellos una actitud general de desprecio hacia lo peruano9.

En su primer período, los anarquistas rompieron con la nación oligárquica y sus tradiciones, pero ante la falta de lazos con el otro Perú, el Perú indígena, se limitaron a asimilar una ideología universalista. Esta les ofrecía instrumentos ideológicos suficientes para desarrollar teóricamente su rechazo al Perú aristocrático, y les pertrechaba también para liderar al joven y numéricamente reducido movimiento obrero urbano, pero no bastaba para elaborar una alternativa de alcance nacional que sirviera para trepar los Andes. Los círculos anarquistas urbanos, que se hallaban relativamente aislados del resto del país, de las masas campesinas, tendían su mirada hacia un océano desde el cual desembarcarían sus esperanzas. En ese espíritu se expresó Glicerio Tassara en La Protesta10:

«….la corriente civilizadora, que parte de Europa, se desparrama por el mundo, no puede ser detenida en nuestras playas por el esfuerzo de uno que otro espíritu arcaico, más encariñado con la tradición odiosa que con la innovación justiciera: no en vano el Perú se halla en contacto moral e intelectual con otros países de superior cultura».

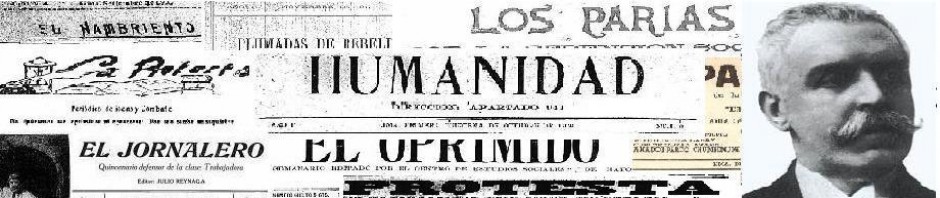

De acuerdo con esa actitud, junto a las informaciones y comentarios sobre las luchas obreras, y menormente sobre la actualidad peruana más amplia, La Protesta, desde sus comienzos, reprodujo constantemente escritos de los principales teóricos del anarquismo europeo – Kropotkin, Bakunin, Proudhon, Gori, Malatesta, etc.- y relativamente menos análisis de la realidad social peruana (que irán abundando con el paso del tiempo). Generalmente se conformaba con la «comprobación» de la regla universal en el curso de algún conflicto, o con la caracterización de un determinado fenómeno peruano con vocablos de validez universal: «militarismo», «fiebre política», etc. De Europa provenían los ideólogos, los mitos revolucionarios del siglo XIX, los avances de la Ciencia (escrita siempre con mayúscula en La Protesta), el Racionalismo, la civilización moderna, el mensaje del futuro para los países atrasados como el Perú. El positivismo era, generalmente, la filosofía de los primeros radicales peruanos, entre quienes prendió el anarquismo. El progreso material y la redención social marchaban enlazados hacia un futuro prometedor. Tanto era así, que uno de los semanarios considerados precursores del anarquismo se denominó La luz eléctrica (1886-1897)11.

La concepción eurocéntrica de la historia, según la cual el desarrollo histórico de Europa Occidental es una línea trazada por la que deberán desfilar los demás países, más atrasados en su desarrollo, y en relación a la cual hay que analizar sus realidades, se hallaba implícita en el razonamiento de los anarquistas peruanos; si bien, en cierta forma, ya había sido cuestionada por su más destacado ideólogo. González Prada se había referido en términos de admiración a la antigua civilización inca, considerándola, en ciertos aspectos, superior a la de su tiempo, aunque rechazando, a su vez, cualquier pretensión restauradora12.

Los anarquistas y el debate indigenista

La «República Aristocrática»13 sufrió su primer requebrajamiento serio du- rante la corta presidencia populista de Guillermo Billinghurst, entre junio de 1912 y febrero de 1914. Apoyándose en las capas populares urbanas, Billinghurst puso en jaque a la oligarquía civilista dominante, hasta que ésta recobró el poder político recurriendo a un golpe militar. Su presidencia fue un período de avances y conquistas para el movimiento obrero urbano. No se registran modificaciones significativas en lo que respecta al régimen agrario y la situación del indio, aunque Billinghurst llegó a crear y respaldar una comisión investigadora sobre los atropellos y despojos cometidos contra los indígenas en la región de Puno, que condujeron a una rebelión campesina reprimida violentamente.

El comisionado de parte de Billinghurst fue el oficial del ejército Teodomiro Gutiérrez Cuevas, quien se supone dirigió en 1914-5 la gran sublevación indígena del sur, adoptando el nombre de Rumi Maqui. Gutiérrez Cuevas realizó una investigación, durante la cual se enfrentó a los gamonales locales, quienes ejercieron presiones desde el parlamento nacional (poder que se convirtió en el bastión político de la oligarquía y en cuyo nombre se efectuó el golpe de estado) que fueron rechazadas por Billinghurst. Su caída acarrearía la destitución de Gutiérrez Cuevas y su huída del país, hasta su supuesta reaparición como Rumi Maqui14.

El ambiente creado durante la presidencia de Billinghurst alentó y dio empuje a las actividades humanitarias y denunciatorias de la Asociación Pro-Indígena, creada en 1909, y que seguiría activa hasta 1917. Para los anarquistas, el período de Billinghurst fue complejo y contradictorio. Por un lado, los anarco- sindicalistas organizados en torno al periódico La Protesta participaron en las luchas obreras y gozaron de su auge, pero, por el otro, se enfrentaron con el peligroso fenómeno de un gobierno que atrajo a sus filas a dirigentes sindicales y creó organizaciones sociales bajo su tutela, alimentando la ilusión de que es posible solucionar cuestiones sociales dentro del marco del estado.

Es durante un período parcialmente concordante con el de Billinghurst en el que se procesa un cambio fundamental en la actitud y las concepciones anarquistas respecto a la cuestión indígena. En medio de las fisuras en la hegemonía oligárquica fue surgiendo y acentuándose una conciencia indigenista limeña, y los anarquistas fueron parte de ese proceso. El surgimiento de la cuestión indígena llevaría finalmente a los anarquistas a reevaluar sus posturas eurocéntricas iniciales. Pero ello no se dio como el resultado teórico de sus debates ideológicos, sino como consecuencia de su aproximación a la realidad andina durante las convulsiones sociales que sacudieron al Perú en esos años y la praxis revolucionaria en la que los anarquistas se fueron involucrando.

El viraje no fue inmediato. Las primeras propuestas de reevaluación fueron rechazadas y sólo la práctica pudo ir limando y transformando la posición inicial, hasta la consolidación de una nueva postura radicalmente distinta.

La Protesta fue la principal tribuna del anarco-sindicalismo15, que hasta 1919 constituyó la única corriente revolucionaria organizada y con ideología elaborada. A pesar de persecuciones, de su oposición inflexible a todos los regímenes de turno y de sus dificultades financieras, La Protesta se publicó mensualmente, con irregularidades, entre 1911 y 1927, con un tiraje que oscilaba entre 1500 y 3000 ejemplares. En su mayoría, los ejemplares de La Protesta eran difundidos entre los grupos anarquistas de Lima y Callao, y los obreros de la capital. Hay que considerar que probablemente cierto número de ejemplares eran leídos por más de una persona. También había en efecto un sistema de canje con publicaciones de otras ciudades peruanas, no necesariamente anarquistas, pero sí de carácter social obrerista, o de crítica liberal. Asimismo se mantenía un amplio sistema de canjes con publicaciones anarquistas en el exterior. Hasta el No. 33 (3 octubre 1914), con el que comienza un breve período de dos meses en que aparece como semanario y se empieza a vender a precio fijo, La Protesta funcionó bajo el principio de «Erogación Voluntaria», publicando listas de donantes.

En enero de 1912, La Protesta publicó un artículo de B. S. Carrión, titulado «El Comunismo en el Perú»16. Este artículo constituye el primer replantamiento, el primer indicio de una nueva concepción, divorciada ya del eurocentrismo, que busca basar sus perspectivas revolucionarias en elementos de la realidad peruana. Si se quiere, se trata del primer intento conocido de ligar las aspiraciones futuras del anarquismo con el pasado del Perú. Contrariando a Tessara, la mirada de Carrión no se dirige ya hacia el océano, sino hacia la sierra, y el término tradición adquiere otra connotación:

«La costumbre tiene fuerza de ley, y la tradición es la historia de los pueblos que no dejaron escrita la crónica de los propios acontecimientos. Recorriendo algunos de los pueblecitos que existen diseminados en la dilatada falda de los Andes, ha dejado en mí dolorosa impresión, la desaparición de un pasado, que fue quizás mejor que la época actual, económicamente considerada».

Consecuente con estas primeras consideraciones, Carrión pasa a identificar y describir dos elementos que perduran como vivo testimonio del pasado que «fue quizás mejor»: la unya (el trabajo en común) y el trueque de productos. Sin idealizar la situación del indio, sin dejar de señalar su estado de opresión, Carrión resalta los factores, latentes de esperanza, que revelan la existencia de un potencial de redención en la misma realidad indígena:

«El indio es por naturaleza pacífico; lo demuestra el horror que siente a la conscripción militar (reclutamiento), el odio hacia las autoridades por los abusos que cometen con ellos, y el naciente desdén con que van mirando a los curas, quienes día a día pierden la (sic) influencia que ejercieron en forma absoluta».

Los indígenas pasan a ser posibles sujetos revolucionarios y no sólo objetos de explotación, análisis, lástima, o instrucción. Los factores de cambio, se insinúa, son producto de una conjunción entre la herencia del antiguo comunismo incaico y la reacción de rebeldía frente a la explotación.

El objetivo de estas apreciaciones no es meramente descriptivo y analítico. Carrión se propone indicar una estrategia, un programa de acción basado en ellas, y su propuesta no está inspirada solamente en sus observaciones en los pueblitos en las faldas de los Andes. Existe un factor exterior, no-europeo, que le ayuda a fundamentar su tesis; un factor no peruano, aunque sí considerado compatible con la realidad peruana: la revolución mexicana. Esta puede tener un «reflejo» en el Perú, pues considera que «existen analogías de diverso orden» entre los indios de México y los del Perú, principalmente «la explotación servil a la que está sometido el proletariado peruano y en especial el indio de las mesetas andinas y de la montaña». Entonces, no sólo estaríamos frente a una primera manifestación de tina concepción anarquista en aras de andinización y peruanización, sino también frente a un anarquismo latinoamericanizado, o más precisamente, tomando la definición posterior de Haya de la Torre, indoamericanizado. Lamentablemente, las tesis de Carrión acerca de «cómo pudiera llevarse a cabo la propaganda entre los indios con el fin de seguir el ejemplo de los de Méjico», no llegaron a nosotros. El artículo termina ahí por falta de espacio, con una promesa de pronta continuación, pero ésta brilló por su ausencia.

Las tesis de Carrión debieron provocar una fuerte polémica entre los anarquistas, y fueron rechazadas por el grupo que publicaba La Protesta. En el número siguiente se publica, en lugar de la esperada continuación y ocupando un espacio idéntico al artículo anterior, un artículo firmado por M. Caracciolo Levano, fundador del periódico y considerado como la figura más destacada entre los veteranos del anarco-sindicalismo limeño. Sin mencionar expresamente a Carrión, Caracciolo Levano expone sistemáticamente las posiciones «ortodoxas» del anarquismo universalista, racionalista y positivista con respecto a la cuestión indígena.

«Redención indígena»17 se titula su artículo, que comienza con una serie de afirmaciones ideológicas, sobre las cuales se apoyarán los argumentos posteriores: «Instruir es redimir. Educar es moralizar … No hay progreso ni civilización sin libertad». Caracciolo Levano no ve nada positivo, ningún motivo de esperanzas, en el estado actual del indio; la explotación no provoca una reacción que pueda conducir a la redención indígena. Los explotadores incentivan el uso del alcohol y la coca que «degrada y embrutece» al indio y, entonces, la única rebeldía posible es el crimen. Si bien Caracciolo Levano polemiza con las concepciones racistas de los círculos aristocráticos dominantes, acepta, en cambio, el diagnóstico de la inferioridad indígena, aunque discrepando acerca de sus causas. En su opinión, los indígenas son torpes y degenerados, aunque no por razones étnicas y biológicas, y pueden ser extraídos de su pasividad e incorporados al progreso humano sólo por la panacea del racionalismo:

«¿Cómo salvar pues, al indio de esa negra situación de esclavo, y de la ignorancia en que vegeta? Por un solo medio: por la instrucción racional. Enseñándole sus deberes y derechos individuales y colectivos de hombre libre y consciente, para que sepa sentir, pensar y obrar con altivez y voluntad propias; despertando en él el espíritu de resistencia y rebeldía. Indicándole los medios que ha de poner en práctica para disfrutar de la felicidad…

Enseñándole que la única Verdad está en la Razón y en la Ciencia…»

Si bien Caracciolo Levano no se refiere explícitamente al artículo de Carrión, la polémica resulta evidente. Más aun, la discusión puede tener consecuencias prácticas para los militantes anarquistas, por lo que Caracciolo Levano presenta su ¿qué hacer?, distinto del de Carrión, que La Protesta no publicó. Según él, la misión de «quienes verdaderamente se interesen por la redención del indio» tiene que ser la formación de maestros indígenas, «apóstoles de propaganda y enseñanza», que alfabeticen en quechua y eduquen «inculcándole los ideales emancipadores, y despertándolo del profundo marasmo en que dormita». El primer paso para la redención indígena pasa por la escuela racionalista, donde el indígena andino podrá recibir la luz que de Europa le traen los anarquistas.

Los conflictos agrarios y el viraje conceptual

El ambiente rural en los meses siguientes no fue muy propicio para el tipo de actividad, relativamente tranquila y paciente, propuesta por Caracciolo Levano. Este no tomó en cuenta el estado de rebelión endémico de los campesinos indígenas en los Andes del sur peruano desde fines del siglo pasado, ni la agudización de los conflictos laborales en las haciendas capitalistas del norte. En 1911-2 se desató una violenta rebelión campesina en Azángaro, que fue cruelmente reprimida por los gamonales de la región. La rebelión y las masacres en represalia fueron el preludio a la sublevación de Rumi Maqui en 1915. Mientras tanto, en el norte, en abril de 1912, se declararon en huelga miles de «enganchados» en las haciendas azucareras del valle de Chicama. La huelga fue violentamente reprimida por los propietarios de cuatro de las cinco grandes haciendas mediante la acción conjunta del ejército y las bandas armadas, dejando un total de 150 trabajadores muertos18.

Las rebeliones campesinas en el sur repercutieron en La Protesta mucho menos que la masacre en el valle de Chicama. Esta fue repetidamente tratada por el periódico, que parece no tener noticias del altiplano. Sin duda, esto se debe a que el valle de Chicama era una zona de relativo desarrollo capitalista, más intensamente relacionada con las concentraciones urbanas de la costa, con mayor acceso a fuentes de información, y, como veremos, agitadores sociales vinculados al anarquismo acompañaron y testimoniaron sobre los sucesos. De todas formas, lo que nos interesa es que Caracciolo Levano resulta estar muy alejado de la realidad rural de su momento cuando pide para el indio maestros racionalistas para ir «despertando en él el espíritu de rebeldía». Sin embargo, refiriéndose a la huelga de Chicama en su discurso del 1 de mayo de 1912, a sólo dos meses del mencionado artículo, el mismo Caracciolo Levano enfocaba de una forma completamente distinta la situación del indígena19:

«También nuestra raza indígena, esos paria humillados y envilecidos… se agitan y se rebelan con intrepidez y coraje contra sus inicuos opresores».

Los sucesos de Chicama reclamaban de los anarquistas en Lima otro tipo de actividad, otra actitud. Los indígenas ya no eran una «masa inerte» a la cual había que despertar, sino que se rebelaban por sí mismos, y eran los anarquistas quienes tenían que adaptarse a las circunstancias. Esta nueva actitud se refleja expresamente, por ejemplo, en la autocrítica que reitera la urgencia de elevar el nivel de organización sindicalista, ya que los anarquistas limeños no pudieron ayudar ni informarse a tiempo, dejando a los huelguistas de Chicama «completamente solos en la dolorosa campaña que han librado»20.

En La Protesta se denuncia también la prisión en la norteña ciudad de Trujillo del «infatigable propagandista social Reinaga, y el honrado y valiente periodista radical Benjamín Perez Treviño, director de La Razón de esa ciudad», en relación con los sucesos de Chicama. Reinaga, un personaje multifacético, originario del Callao, era uno de los fundadores del movimiento obrero en Trujillo y publicaba en esos momentos (con 71 años de edad) su propio periódico, «El Jornalero»; en el cual propagaba ideas anarquistas y sindicalistas21. Los sucesos de Chicama provocaron un primer cambio en la actitud de La Protesta, aún lejana de la propuesta por Carrión. A medida que los militantes anarquistas se ven más informados e involucrados en los conflictos agrarios, y se aproximan a la realidad indígena, se va desarrollando una actitud cuya culminación será una confluencia o articulación del anarquismo con el mesianismo indígena de restauración del Tahuantinsuyo en el marco de una utopía andina22.

Igualmente interesante resulta comprobar que, también desde el indigenismo, se evolucionó hacia el anarquismo. Uno de los personajes para quien los sucesos de Chicama se convirtieron en un momento de definición ideológica fue M. Herminio Cisneros. Cisneros, al parecer actuando como representante de la Asociación Pro-Indígena23, recogió testimonios de sobrevivientes y familiares de los masacrados24. El joven, vinculado a la primera organización indigenista peruana dedicada a la denuncia de atropellos y el apoyo a las reivindicaciones indígenas, fue sacudido y radicalizado ideológicamente por la masacre: «Al calor de ese bárbaro acontecimiento, ante tanta infamia… volvíme anarquista…25.

Cisneros se volvió un militante anarquista y trajo a La Protesta su indigenismo en un momento clave, en el cual estaba evolucionando el pensamiento anarquista sobre la cuestión indígena. Sobre todo, él aportó una práctica de aproximación y actividad conjunta con los indígenas, la cual aceleraría el proceso de «andinización» del anarquismo. Una de las experiencias de Cisneros que quedó registrada en La Protesta26 fue el intento de crear el Centro de Estudios Sociales «Libertad y Cultura» en la localidad de Pallasca. Esto se inscribía en el marco de la concepción expuesta por Caracciolo Levano, y su objetivo fue definido «ocuparse de la instrucción obrera en la región de la sierra». Tratándose de una acción cultural y educativa que se supone no incluía acciones de carácter radical a corto plazo, Cisneros no tuvo inconveniente en colaborar con las autoridades locales. Sin embargo, ya en su primera asamblea pública, el l de enero de 1913, se desató una acalorada discusión entre las autoridades – que comprenden súbitamente quiénes eran los jóvenes tan interesados en desarrollar la cultura en Pallasca – y los anarquistas, incapaces de disimular sus objetivos. Al parecer, el incidente condenó el centro cultural al fracaso. Los indígenas, por su parte, mostraron un despierto interés, que alarmó a las autoridades. Es de suponer que el fracaso de experiencias de este tipo fue uno de los factores que incidieron en el cambio de estrategia y de actitud de los anarquistas frente a la cuestión indígena.

En junio de 1913 se publicó el No.23 de La Protesta, en el cual Cisneros firma por primera vez un artículo en Lima. Su presencia en la capital se hace notar en sus múltiples colaboraciones en el periódico, especialmente en lo concerniente a la cuestión indígena. Pero no siempre la observación de la realidad indígena produjo una clara reevaluación en la actitud anarquista.

Es así que, en el mismo número, se publica una nota bajo el título «La Caravana Indígena», firmada por Benjamino Soto y N., que describe la explotación de los trabajadores indígenas «enganchados» en las haciendas de la costa durante la zafra. No obstante su auténtica solidaridad con los trabajadores indígenas, no puede ocultar una visión eurocéntrica y paternalista:

«¡Pobre raza! esclava a fuerza de estar mantenida en la ignorancia y el fanatismo-..] los anarquistas acercaremos a los indígenas a nuestro ideal – para su redención».

Al igual que en el primer artículo de Caracciolo Levano, la falta de instrucción es considerada como el principal factor que permite la explotación, mientras que la clave de la redención para los indígenas se encuentra en manos de los anarquistas. Más aun, las tradiciones y las creencias indígenas (el autor destaca especialmente el fatalismo) son tachadas de «fanatismo», sin percibir en ellas posibles elementos redentores.

En los Nos. 27 a 32, correspondientes al período entre noviembre de 1913 y septiembre de 1914, casi no hay referencias a la cuestión indígena, a excepción de una nota sobre la revolución mexicana, en la cual se destacan la ocupación de tierras por parte de los campesinos y el papel revolucionario de los anarquistas mexicanos27. Mas la falsa impresión que crea el abandono de la cuestión indígena en las páginas de La Protesta se transforma en sorpresa en el No. 33, del 3 de octubre de 1914. Mientras el periódico callaba, los militantes anarquistas vinculados a él se dedicaban a una labor de agitación entre los trabajadores rurales. La prisión de dos agitadores, Antuñano y Montoya, en las haciendas del valle de Carabayllo rompió el silencio, al parecer calculado, de La Protesta. Bajo el título «La voz de un Campesino», y sin firma, se denuncia «…la prisión arbitraria de nuestros compañeros».

La realidad social cobraba tintes radicales y los anarquistas se veían cada vez más involucrados. En octubre de 1914, meses después del derrocamiento de Billinghurst, se intentaba consolidar el retorno de la oligarquía, apoyada en el ejército, al ejercicio pleno del poder político, y por lo tanto el ambiente político no se mostraba muy tolerante con agitadores sociales. Los anarquistas, por su parte, desafiaban al régimen y dirigían sus dardos contra «el militarismo», lo cual no aportaba motivos para una actitud de tolerancia por parte del gobierno. En el sur, en el altiplano, se hacía sentir un constante estado de agitación entre los indígenas, estado que culminaría en la sublevación de Rumi Maqui, un año más tarde. Los terratenientes propiciaban un alarmismo que les justificaba al reprimir y despojar a los indígenas. No existen indicios acerca de una participación anarquista o relación cualquiera con el levantamiento de Rumi Maqui, excepto unas vagas acusaciones que los gamonales locales pretendían aprovechar para justificarse frente a la opinión pública de la capital y apurar el envío de fuerzas represoras28.

Sin embargo, con este escenario de fondo, puede entenderse por qué la propaganda anarquista entre los trabajadores rurales indígenas provocó una reacción tan violenta por parte de las autoridades (poco tiempo después fue deportado Antuñano, de nacionalidad argentina).

En el mismo número en el que se informa acerca de las detenciones, defiende Elías Mendiola a sus compañeros, rechazando las acusaciones de las autoridades que «han pretendido ver una incitación al motín, al incendio y a la destrucción … donde sólo había labor de investigación y organización societaria obrera…». Aunque naturalmente apologista, resulta interesante su descripción de la actividad propagandística entre los braceros indígenas. Es obvio que se trata de una propaganda bastante más cercana a la agitación que la elemental labor de instrucción racionalista recomendada por Caracciolo Levano. Los anarquistas asumieron que la realidad indígena en las haciendas era propicia para captar mensajes sindicalistas29. Interesa en especial la alusión a la «labor de investigación» que, sin otro indicio, podría significar un intento más serio por parte de los anarquistas de conocer y aproximarse a la realidad indígena. En el marco del ambiente represivo de la época, el diario conservador El Comercio publicó un artículo de advertencia contra los anarquistas, en el cual los describe como terroristas, al estilo difamatorio comúnmente usado entonces en diversas partes del mundo, pero agregando una acusación «peruana», destinada a provocar una verdadera fobia en la opinión pública: «instigan a los indígenas a la guerra de razas»30. Acusación obviamente rechazada por La Protesta31.

El viraje conceptual

Hasta ahora hemos visto cómo los anarquistas limeños de La Protesta trataron el tema indígena y fueron involucrándose en él entre enero de 1912 y octubre de 1914. La estrategia planteada por B.S. Carrión fue rechazada y ni siquiera publicada enteramente; tan sólo podemos deducirla de su artículo introductor. En cambio, el periódico, por medio de una de las figuras más destacadas del anarcosindicalismo, Manuel Caracciolo Levano, presentó una actitud más acorde con lo que podemos considerar las concepciones «ortodoxas» o universales del anarquismo. Vimos, también, cómo la realidad de los agudos conflictos rurales de la época, la aproximación a la realidad indígena, y la involucración (aún bastante lateral) en las luchas, fueron matizando y alterando la visión anarquista. Incluso el mismo Caracciolo Levano, ante los sucesos de Chicama, tan sólo cuatro meses después de publicarse su artículo programático, presenta una visión distinta, más adaptada a la realidad andina de la epoca32:

«Las tierras fértiles de nuestras montañas no necesitan de riegos artificiales para producir. Nuestras incipientes multitudes, dotadas de natural raciocinio, no necesitan de filosofías curialescas, tegiversadoras de la Verdad, para darse cuenta de lo que deben hacer, para librarse de las injusticias…»

Sin embargo, hasta noviembre de 1914, no se llegó a formular en las páginas del periódico anarcosindicalista un planteamiento continuador del presentado por Carrión. Recién en el No. 39, del 21 de noviembre de 1914, se publicó un artículo bastante más radical en su apelación al pasado andino frente al presente de opresión y miseria, en su aproximación a la utopía andina, y en su rechazo al determinismo positivista de las concepciones eurocéntricas de la historia. El artículo, firmado por E. de Arouet Prada, se titula «Raza indígena», y en él se afirma que si bien las raíces de la explotación en el presente se encuentran en la conquista española, la república, por su parte, no había cambiado sustancialmente la situación:

«Sobre los escombros del Tahuantinsuyu, los hijos de Valverde y Pizarro continúan la obra de destrucción y ruina de sus padres. El régimen colonial o virreinal no ha desaparecido… Con la república, si sus fundadores procedieron de buena intención, los policastros de después hasta hoy no han hecho sino cambiar de nombres en el abuso, la opresión y el crimen…»

Al caracterizar al régimen de explotación como colonial, las categorías raciales adquieren un contenido social. Más aun, rechazando el concepto determinista del progreso histórico, concepto clave en la visión eurocéntrica, el autor proclama la superioridad de las civilizaciones indígenas: «los aztecas y quechuas fueron más civilizados que ellos (los conquistadores)».

Incluso en el presente se encuentra en peligro uno de los más importantes legados del pasado indígena, «el comunismo que sobreexistía todavía a toda destrucción, está desapareciendo merced a la ambición y al hambre canina de los gamonales». Apoyándose en citas de González Prada que resaltan la falta de sentido de las libertades formales y burguesas de la república para los indios, el autor, a la par de la crítica, reincide varias veces en una descripción idealizante del pasado incaico, comparándolo con el presente, fruto de la conquista:

«Los invasores destruyeron el Comunismo imperial incaico, para explotar a los indios en nombre de un amo; desolaron su civilización, en nombre de una fe mentida, más bien barbarie, demolieron sus monumentos para erigir iglesias a un dios malhechor; exterminaron, en fin, la raza».

Llaman la atención los recursos semánticos utilizados para presentar una imagen idealizada del Imperio de los Incas, limando cuestiones problemáticas desde el punto de vista de la ideología anarquista. El régimen bajo los incas es definido primeramente como «Comunismo» (con mayúscula) y sólo como «imperial» (con minúscula), resaltando la importancia del elemento positivo y minorizando el negativo. Luego, los templos religiosos indígenas son calcados como «monumentos», presentando como cultura y arte lo que en la ideología anarquista «ortodoxa» sería considerado como supersticiones y cultos destinados a mantener al pueblo en la ignorancia y la obediencia. La reivindicación implícita de los cultos indígenas, comparados con el cristianismo, es más clara en el siguiente pasaje, puesto en boca de los indios:

«…. nos obligáis a adorar a vuestro dios y servir a vuestra patria, mitos ambos feroces y sanguinarios que no conocemos…; nosotros no tenemos más dios que el Sol y la Naturaleza, ni más patria que la tierra que pisamos…»

El autor confunde, así sea intencional y demagógicamente, o tal vez sinceramente, el culto a los astros y a los fenómenos de la naturaleza con la fe positivista, racionalista y moderna en las leyes de la naturaleza. De esta manera, la idealización del Tahuantinsuyo se hace mucho más digerible para los anarquistas modernos; se crea un puente entre el pasado idealizado y la ideología progresista y revolucionaria del presente, portadora del futuro. Asimismo, al presentar sus argumentos poniéndolos en boca de los indígenas, el autor expresa lo que él considera un estado de conciencia, insinuando un posible discurso propagandístico para los agitadores indígenas.

Y no será la instrucción racional la que liberará a los indígenas, ni siquiera la agitación anarquista, sino el reencuentro mesiánico con los mitos del pasado. Pareciera que el autor quiere conectarse con lo que considera los mitos existentes en la memoria colectiva de los indios.

La posibilidad de redención es abordada en los términos del mesianismo andino, que efectivamente caracterizó las sublevaciones indigenas más importantes: «Si un nuevo José Gabriel Cóndor Canqui (Túpac Amaru) no viene a redimir esta raza expoliada…». Resulta ilustrativo el que ocho años antes, el periódico anarquista Los Parias, clamando también por el líder redentor, convocaba el ejemplo europeo de Espartaco33. Sin embargo, aclara Arouet Prada, el objetivo sigue siendo propagar los ideales anarquistas, ya que cuando «los indios se compenetren del espíritu libertario y abracen el ideal anárquico habrán conseguido su definitiva liberación». Pero ahora el camino pasa por el encuentro entre los anarquistas y los indígenas en el terreno de la memoria colectiva, del pasado comunismo incaico y de las rebeliones en los siglos pasados, desde la conquista. En forma muy directa y explícita, Arouet Prada aborda la crítica de los anarquistas que se resisten a ver en un régimen imperial y despótico una bandera a enarbolar:

«¿Qué decirles a los indios? Bajo el Comunismo y gobierno socialista – autoritario – de los Incas, vivieron felices… En verdad que los indios no carecían de pan, techo y abrigo bajo aquel gobierno patriarcal. Algún historiador graznaba `¡Oh! el despotismo’, al referirse a este gobierno. Pero tal tenía que ser y en aquella epoca (cierto tipo de determinismo histórico a pesar de todo). A quienes se lamentan del despotismo de los Incas le preguntaremos ¿son verdaderamente libres todos los hombres hoy? … los indios fueron más felices en el despotismo de los Incas que en la tiranía de los Virreyes y Presidentes. En el imperio socialista autoritario – no libertario – ellos no carecieron de pan, techo y abrigo, ni sufrieron el látigo, el sable…»

Y vuelve a reafirmar la superioridad de la civilización incaica, diferenciando modernidad tecnológica y superioridad moral o humana:

«La civilización misma de los Incas fue más humana que la de los conquistadores. En efecto, aquellos no tuvieron las guerras religiosas, ni las guerras políticas o patrióticas de los diez últimos años de los europeos…. La actual carnicería y desolación europea es una prueba también de que la civilización del siglo XX es una `barbarie de guante blanco’.»

La Primera Guerra Mundial, con sus horrores, ya en sus primeros meses, provocó profundos cambios en la concepción del progreso, rompiendo el optimismo histórico del determinismo positivista y convirtiéndose en uno de los factores en la reevaluación de varias ideologías canonizadas, inclusive en el seno del anarquismo. En América Latina, la guerra europea produjo una gran desilusión con la civilización del viejo continente, fomentando una intensa búsqueda de fuentes propias de referencia e inspiración, y alentando en algunos países, como en el Perú, una reivindicación del pasado indígena. El viraje conceptual dentro del anarquismo peruano no fue completo, ya que quedaron residuos de la concepción anterior, y no fue necesariamente compartido en el mismo grado por todos los anarquistas de La Protesta. De todas formas, caracterizó a los anarquistas vinculados a las rebeliones campesinas de los años veinte y trascendió el anarquismo para abarcar, con diversos grados y matices, a los indigenistas radicales durante el oncenio de Leguía. Ya en 1915, la nueva síntesis ideológica se reflejaba en el folleto propagandístico La Anarquía, en el Perú, publicado por Juan Manuel Carreño, quien presenta el anarquismo moderno como «la continuación evolutiva del sublime comunismo incaico» 34, ni más ni menos.

Las concepciones expuestas en el artículo de E. de Arouet Prada constituyen un momento clave en el proceso de «andinización» del anarquismo limeño representado por La Protesta. La cuestión indígena deja de ser observada con ojos costeños, europeos, por representantes de una cultura moderna, racional, portadora de la ciencia, la verdad y la redención social, por medio de su teoría revolucionaria. Esta es relevante aún, pero no reside en ningún supuesto «progreso humano» inherente a la civilización occidental y moderna. Los indios llegarán a los ideales anarquistas, y con ellos a su misma liberación, al encontrarse con los anarquistas en sus propios mitos, en su memoria colectiva del pasado comunismo incaico, en las prácticas colectivistas y de ayuda mutua que aún sobrevivían, en sus creencias, más relacionadas con la naturaleza – y por lo tanto más cercanas a la ciencia- que el cristianismo de los descendientes de los conquistadores. Los anarquistas peruanos empiezan a mirar hacia la sierra y desde la sierra. Ya no esperan que las olas del progreso bañen las costas del Perú y ellos, los anarquistas costeños, empapados por ellas, difundan su mensaje en la sierra mediante la formación de maestros indígenas aculturados. Podemos señalar varios factores que influyeron en este proceso:

1. Como factor de fondo, la agudización de los conflictos sociales agrarios como resultado de la creación de haciendas capitalistas (principalmente en el centro y norte del país) y de la incorporación de otras al mercado mundial (lo que -muchas veces se confunde con el término de «modernización’. Esto, a la vez que agrava conflictos existentes y crea otros nuevos, les da mayor difusión pública a nivel nacional. O sea, acerca la sierra a la costa, integrando a mayores regiones del país.

2. La creciente participación de militantes anarquistas en los conflictos agrarios, durante los cuales van conociendo y compenetrándose en la realidad (económica, social, cultural y mental) indígena.

3. El origen peruano del radicalismo político de González Prada creó para sus seguidores un antecedente que les permitió criticar la realidad peruana desde sí misma y no sólo desde los paradigmas del anarquismo universal.

4. El proceso de andinización del anarquismo es parte del desarrollo del indigenismo en el Perú, que llegó a su auge durante los años veinte. Los anarquistas no se abstraen a los procesos socio-políticos e intelectuales del país.

5. Paradójicamente, el desencanto europeo con el positivismo, desde comienzos del siglo, contribuyó a la deseuropeización del anarquismo peruano. No disponemos de evidencias acerca de la influencia de un pensador como Sorel; la falta de referencias en La Protesta no significa que su obra, directa o indirectamente, no fuera conocida por alguno de los anarquistas35. Lo que sí puede suponerse es que las filosofías antipositi- vistas europeas llegaron a Lima durante esa década, influyendo en las modas intelectuales de esa provincia cultural.

6. La revolución mexicana, con sus mensajes de reforma agraria, reivindicación del campesino indígena, nacionalismo y nativismo, y la participación en ella de anarquistas, impactó también a los anarquistas peruanos, ofreciendo por primera vez un modelo de inspiración no europeo.

7. La Primera Guerra Mundial, aquella expresión de «barbarie con guantes blancos», aceleró el proceso de desencanto con la civilización europea moderna, fomentando en América Latina la búsqueda de una alternativa propia, que se nutra de valores y conceptos americanos, o al menos desarrollados en una interacción con la realidad americana. Hasta su reformulación por el estalinismo, la guerra barrió con el determinismo positivista en el campo revolucionario, rompiendo también la supuesta correlación entre progreso material y moral.

El anarquismo andinizado, y su expresión práctica en el Comité Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo36 durante las grandes rebeliones indígenas de la década del ’20, pueden considerarse como una de las fuentes inspiradoras de Mariátegui y Haya de la Torre en sus búsquedas de síntesis originales entre teorías revolucionarias, de origen europeo, y la realidad social y cultural del Perú e Indoamérica, pensadas desde ellas. La. síntesis creada por Mariátegui entre marxismo e indigenismo, y el espíritu indigenista de los «7 ensayos», pueden ser considerados como una prolongación, más elaborada, brillante y con mayor solidez teórica, del viraje conceptual iniciado por los anarquistas.

Entre 1912 y 1915 se fue gestando en La Protesta un nuevo discurso revolucionario. Por primera vez37, revolucionarios portadores de teorías universalistas de origen europeo recurrieron a la memoria colectiva indígena, a sus mitos, adaptándose a lo que percibían como la realidad andina en todas sus dimensiones (objetivas y subjetivas), modificando para eso sus conceptos v premisas, y creando una nueva utopía andina.

En el encuentro entre el anarquismo limeño y el mundo andino son dos los sujetos. Hemos analizado cómo el encuentro impactó a uno de ellos, provocando un significativo cambio en su actitud, en su percepción del otro, hasta tener que introducir cambios en su ideología. Los anarquistas de La Protesta han sido los protagonistas de esta pequeña historia.

Otro estudio, probablemente más interesante y dificil, podría hacerse analizando el encuentro desde la perspectiva de los indios; también podría intentarse una comparación crítica entre lo que los anarquistas consideraban que eran los mitos y la conciencia colectiva de los indios, y lo que éstos realmente pensaban. Pero, ésas serían ya otras historias.

NOTAS

- 37. Hay que aclarar que, si bien se trata de la primera vez que esto sucede en un movimiento revolucionario con ideología universal, ya el general Andres Cáceres, al organizar las guerrillas de resistencia a la ocupación chilena, se dirigió al imaginario indígena, junto con promesas de devolución de tierras, para obtener el apoyo de los campesinos indígenas, para quienes, según las anécdotas de la época, la guerra no significaba más que una lucha entre «el general Chile» y «el general Perú».

Kapsoli Wilfredo, Ayllus del Sol – Anarquismo y utopía andina, Lima, ed. Tarea, 1984.

2. Sumamente ilustrativo es el texto de una conferencia de Angelina Arratia pronunciada en 1920 y reproducida por Kapsoli en Ayllus del Sol…, pp. 194-196.

3. Hay una larga lista de trabajos y libros sobre González Prada. Para este artículo, los datos biográficos han sido extraídos principalmente del prólogo de Bruno Podestá a su Pensamiento políticode González Prada, Lima, GREDES,1988, y del prólogo de Luis Alberto Sánchez (quien se ha ocupado extensamente de la vida de GonzálezPrada en su Don Manuel y en otras obras) a Horas de Lucha, Lima, PEISA, 1989.

4. Basadre analizó psicológica y sociológicamente el fenómeno de González Prada en su famoso Perú: Problema y Posibilidad, Lima, 1931, pp. 166-170. Allí lo caracteriza como un descendiente de una aristocracia decadente, aburguesado, resentido hasta convertirse en un «apóstata», que vive en un continuo «suicidio» de clase, cuya máxima expresión fue su paso al anarquismo.

5. La exitosa revolución del legendario caudillo Nicolás de Pierola, en 1895, culminó con la incorporación de su partido a la institucionalidad «civilista», lo que permitió una breve era de normalización considerada como el auge de la «República Aristocrática». Los medianos hacendados, comerciantes y «doctores» provincianos, que apoyaron a Pierola y constituyeron la oposición a la vieja oligarquía limeña, fueron, en su mayoría, absorbidos y pasaron a formar parte de la nueva aristocracia ampliada. Fueron ellos quienes se convirtieron en los agentes del poder del estado y de la incorporación al mercado internacional en las provincias andinas, y de ellos surgieron algunos de los gamonales que se lanzaron a afianzar su poder apoderándose de tierras de indígenas, convirtiéndose así en grandes terratenientes.

6. «No forman el Perú las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes: la nación está formada por las muchedumbres de indios diseminados en la banda oriental de la cordillera»; discurso pronunciado en 1888 en el teatro Politeama de Lima, e incluido en Páginas Libres.

7. «Nuestros indios», en Horas de Lucha, pp. 205-221. En una nota señala Luis Alberto Sánchez: «A partir de este artículo de Prada acerca del indio, cambia radicalmente el planteamiento de esta cuestión en la literatura sociológica peruana… El ensayo imprimió un violento viraje a los trabajos indigenistas y es el inspirador directo de los trabajos de Pedro Zulen, Víctor Haya de la Torre, José Carlos Mariátegui, José Uriel García y Luis E. Valcárcel». Sin desmedro de la importancia del ensayo y su planteo, hay algo de exageración en considerarlo inspirador directo de todos los autores mencionados, especialmente si notamos que el artículo de González Prada recién fue publicado por primera vez, póstumamente, en 1924. Zulen fallecería escasos meses más tarde; Valcárcel ya llevaba varios años de estudios del tema indígena.

8. En el periódico Los Parias, No. 47, 1909, citado por Kapsoli en Ayllus del Sol…, p. 174.

9. García Salvatecci, en El anarquismo frente al marxismo y el Perú (Lima, Mosca Azul Ed.,1972), hace hincapié en la relación entre el surgimiento del anarquismo en el Perú y la bancarrota del viejo Perú aristocrático puesta de manifiesto en la guerra con Chile. De ahí: «Hay desconfianza en lo peruano, alimentada por una visión pesimista de nuestra historia. Se postula una ruptura con el pasado». Francisco Mostajo ya señaló en su tesis de doctorado presentada y publicada en 1913, Algunas ideas sobre la cuestión obrera (Contrato de enganche) (Arequipa, Tip. Quiroz), la problemática especial de la cuestión obrera en el Perú, derivada de la cuestión indígena y la incomprensión de ésta por parte de los anarquistas. En ese contexto se refiere a «los agitadores de ideas libertarias, que en el medio nacional aparecen desarraigados, pp. 8-9.

10. La Protesta, No. 11, diciembre 1911.

11. García Salvatecci, El anarquismo frente…, pp. 114115.

12. «Nuestros indios, en Horas de Lucha, pp. 216-7 y p. 220.

13. El término fue acuñado por primera vez por Jorge Basadre, y luego retomado por Manuel Burga y Alberto Flores Galindo. Se refiere al período que se inicia con el gobierno de Nicolás de Pierola en 1895 y culmina en 1919 con Leguía. Es la época en la que «la oligarquía terrateniente, comercial y financiera ejerció directamente el poder político… Para pertenecer a la clase dominante al lado del poder económico se exigía la asunción de un cierto estilo de vida y formar parte de una determinada estructura de parentesco». Burga-Flores Gafndo, Apogeo y crisis de la RepúblicaAristocrática, Lima, Eds. Rikchay Perú, 1991, p. 7.

14. La rebelión de Rumi Maqui y las relaciones entre Gutiérrez Cuevas y Billinghurst han sido analizadas por José Tamayo Herrera en su Historia social e indigenismo en el Altiplano, Lima, Eds. Treintaitrés, 1982, pp. 202-217.

Sobre la rebelión misma existen diversas versiones y varias cuestiones no aclaradas. En cierto momento los rebeldes publicaron llamamientos a la restauración del Tahuantinsuyo. La rebelión fue rápida y fácilmente sofocada, aunque las reacciones de los distintos grupos sociales fue tal que hizo trascender el movimiento mucho más allá de sus magnitudes originales, creándose una verdadera leyenda. Acerca del legendario Rumi Maqui, escribe Flores Gafndo: «Si el personaje no existía, era necesario inventarlo», en Buscando un Inca: Identidad y utopia en los Andes, Lima, 3a. ed., Editorial Horizonte, 1988, p. 307.

15. Los aspectos sindicalistas de La Protesta fueron cubiertos por Piedad Pareja en su Anarquismo y sindicalismo en el Perú, Lima, Eds.Rikchay Perú, 1978.

Sobre el desarrollo del movimiento obrero, ver el trabajo de Dennis Sulmont, El movimiento obrero en el Perú, 1900-1956, Lima, Pontificia Universidad Católica del Perú, 1975.

16. La Protesta, No. 12, enero 1912.

17. La Protesta, No. 13, febrero 1912.

18. Felipe de Osma – comisionado, Informe sobre las huelgas del norte, Lima, 1912.

19. La Protesta, No. 15, abril y mayo 1912.

20. Idem., nota firmada POKEL.

21. Sobre Reinaga, escribe Demetrio Ramos Rau en Mensaje de Trujillo – del anarquismo al aprismo, Lima, Instituto Nor-Peruano de desarrollo económico social, 1987, pp. 60-64.

22. El término «utopía andina» es utilizado en distintos contextos y con acepciones variables. Quien más lo ha analizado desde un punto de vista histórico es Alberto Flores Galindo, en su libro Buscando un Inca…; allí lo define: «La utopía andina es los proyectos (en plural) que pretendían enfrentar esta realidad, intentos de navegar contra la corriente para doblegar tanto a la dependencia como a la fragmentación. Buscar una alternativa en el encuentro entre la memoria y lo imaginario: la vuelta de la sociedad incaica y el regreso del inca. Encontrar en la reedificación del pasado la solución a los problemas de identidad», p. 19.

23. Kapsoli menciona a Herminio Cisneros como delegado por Huaraz de la Asociación Pro- Indígena, en El pensamiento de la Asociación Pro-Indígena, Cusco, Centro Bartolomé de Las Casas, 1980, p. 11.

24. La Protesta, No. 23, junio 1913.

25. Idem.

26. La Protesta, Nos. 19 y 20, enero y abri1.1913, respectivamente.

27. La Protesta, No. 30, mayo 1914.

28. Escribe Tamayo Herrera: «Los prolegómenos de la sublevación parece que pueden remontarse a agosto y setiembre de 1915, pues ya en agosto Bernandino Arias Echeñique había acusado al líder indio José María Turpo de preparar una rebelión anarquista…», en Historia social e indigenismo en el Altiplano, p. 209.

29. Blanchard señala que, durante 1913 y 1914, se nota un incremento en las actividades sindicales entre los trabajadores de las plantaciones en las regiones cercanas a Lima, en parte debido a la influencia de agitadores anarquistas; en The Origins of ¡he Peruvian Labor Movement – 1883-1919, p. 130.

30. El Comercio, 19 octubre 1914, ed. de la tarde.

31. La Protesta, No.. 36, 24 octubre 1914.

32. Discurso del lo. de mayo de 1912, en La Protesta, No. 15.

33. Los Parias, No. 23, 1906, citado por_Kapsoli en Ayllus del Sol…, p. 175.

34. García Salvatecci interpreta esta afirmación como un mero arranque retórico, en El anarquismo frente…, p.117. Desde nuestro punto de vista, una afirmación tal vendría a ser la culminación del proceso de evolución ideológica que hemos presentado.

35. Guillermo Rouillon, en la creación heroica de José Carlos Mariátegui – La edad de piedra, Lima, Ed. Arica,1975, pp. 208-211, sitúa el descubrimiento de Sorel por parte de Mariátegui por el año 1918, y menciona al intelectual socialista Víctor Maúrtua y a inmigrantes italianos de simpatías ánarco-sindicalistas como quienes lo introdujeron a las obras de Sorel.

36. La participación anarquista en el comité y los vínculos, durante los años 20, con los movimientos milenaristas y restauracionistas han sido detallados por Kapsoli. El comité «Tahuantinsuyo» no pretendía oficialmente esos objetivos y en sus comienzos hasta fue apoyado formalmente por el régimen de Leguía, que intentó auspiciar un indigenismo oficialista como herramienta en su lucha por quebrar el poder de la oligarquía civilista. En 1923, cuando el carácter revolucionario del comité se hizo evidente y las rebeliones indígenas proliferaron, Leguía declaró su disolución y comenzó a perseguir a sus activistas. Hasta entonces, los anarquistas que actuaron en el marco del comité debieron disimular su ideología frente al régimen y asumir posiciones restauracionistas en la agitación; esto último habría sido imposible sin el previo viraje conceptual que hemos señalado.