Busqueda

-

Articulos Recientes

Comentarios Recientes

- Programa del Seminario Militante: Anarquismo en América Latina | Grupo Libertario Vía Libre en Algunos puntes sobre el pensamiento político de Manuel Gonzales Prada.

- Programa del Seminario Militante: Anarquismo en América Latina | Grupo Libertario Vía Libre en MANUEL GONZALES PRADA: ESBOZO BIOGRAFICO

- pedro en Seminario militante Anarquismo en Colombia Quinta sesión del viernes 16 de septiembre / Bloque surgimiento del anarquismo doctrinario Estrella Fugaz, la Liga de Inquilinos de Barranquilla y Nicolás Gutarra / Por Sergio Cáceres

- hey en ENTREVISTA A LA ORGANIZACIÓN ANARCOPUNK – LIMA

Archivo

Categorías

- A.I.T en el Peru

- Actualidad

- Afiches

- Anarco-comunismo

- Anarco-sindicalismo

- Anarcopunk

- Anarquismo

- Archivo FOPEP

- Articulos

- Biografias y Figuras

- Canciones

- Carteles

- Comunicados

- Concersatorio

- Concovatoria

- Conferencias

- Debates

- Descarga libro: Los orígenes libertarios del Primero de Mayo: de Chicago a América Latina 1886-1930

- Educacion libertaria

- Ensayos

- Entrevistas

- Folletos

- Fotos

- General

- Imagenes

- Internacional

- Joël DELHOM

- Libros

- Libros descargables

- Manuel Gonzalez Prada

- Movimiento obrero

- Mujeres Anarquistas

- Opusculos descargables

- Other languages

- Others

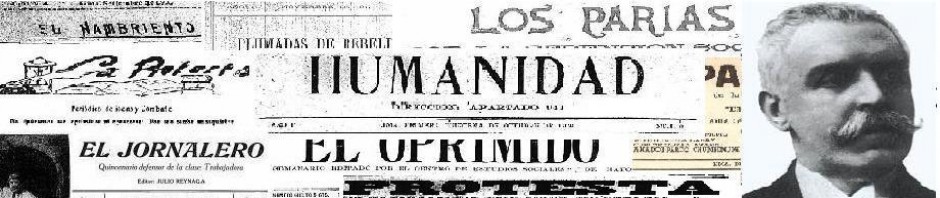

- Periodicos

- Poesia Proletaria

- Publicaciones

- Revistas

- Sindical

- Textos

- Textos descargables

- Video

- Volantes

(Peru) Webs Libertarias y afines

- (Arequipa) Biblioteca y Centro Social "Abre los Ojos"

- (Arequipa) Colectivo Amor y Odio

- (Huancayo) Union Socialista Libertaria (USL)

- (Lima) Accion Directa

- (Lima) Archivo FOPEP

- (Lima) Cine Club Libertario: Fernando Fernan

- (Lima) Distribuidora anarquista: Azco Social

- (Lima) Ediciones Navaja

- (LIma) Grupo Anarquista de Estudios Sociales (G. A. E. S.)

- (Lima) Humanidad – Periodico Libertario

- (Lima) Incendio

- Centro de Estudios Sociales: Manuel Gonzalez Prada

- Cusco Libertario

- Joël DELHOM

- La otra mejilla nunca (Difusion Antagonista)

- La Protesta

- ORGAP – Lima

- Propaganda y Ataque

- Punkrazia

- Rompiendo el asfalto

- Union Socialista Libertaria (USL)

febrero 2026 L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Manuel González Prada : une conception libertaire de l’éducation et de la famille

Publicado en Joël DELHOM, Manuel Gonzalez Prada, Other languages

Comentarios desactivados en Manuel González Prada : une conception libertaire de l’éducation et de la famille

Notice parue dans le – Dictionnaire des littératures hispaniques. Espagne et Amérique latine, Jordi Bonells (dir.), Paris, R. Laffont (col. Bouquins), 2009, p. 612-613

Publicado en Other languages

Comentarios desactivados en Notice parue dans le – Dictionnaire des littératures hispaniques. Espagne et Amérique latine, Jordi Bonells (dir.), Paris, R. Laffont (col. Bouquins), 2009, p. 612-613

Delfín Lévano: Mis ideales (Canción con música de «Mis flores negras»)

Escrito: En la cárcel, en la colonia penal de la isla «El Frontón», Mayo l, 1922.

Publicada por vez primera: La lira rebelde proletaria, v. I, no. 1; Lima, 15 de octubre de 1922.

Versión digital: Espino Relucé Gonzalo, La lira rebelde, Biblioteca Virtual del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima – Perú), 2005, 2008; p.112.

Esta edición: Marxists Internet Archive, enero de 2010.

***

Grandes nobles y bellos son mis ideales

ellos son la esperanza de los que sufren,

ellos de sus dolores son sus remedios,

ellos tienen su aroma como las flores.

Quieren que los humanos sean hermanos

y que desaparezcan sus hambreadores,

sus viles asesinos y los tiranos

engendro de los sufrires de nuestra especie.

Brillan en mi cerebro como una estrella;

rugen dentro de mi pecho como volcanes;

de mis grandes amores son su alimento,

son mis iras santas su basamento.

Porque en el Anarquismo desaparecen,

odios, malas pasiones y tiranías

esclavos, parias hambreados por los señores

dando paso a la Acracia de mis amores.

Por eso son de mi vida su complemento

y su servicio he puesto mi vida entera

sin que terror me inspiran las represiones

de los oscurantistas y tiranuelos.

Sigue, pues, pueblo hermano la bella estela

que en su caniino dejan mis ideales

grandes comb los soles del Universo,

hellos coma la novia de mis amores.

Colonia Penal «El Frontón»,

Mayo 1ro., 1922.

Publicado en Canciones

Comentarios desactivados en Delfín Lévano: Mis ideales (Canción con música de «Mis flores negras»)

MANUEL GONZALEZ PRADA: LA VOZ DEL ALIENTO REVOLUCIONARIO

Por Francisco Arias Solís

“Donde me estrechen generosas manos,

donde me arrullen tibias Primaveras

ahí veré mi patria y mis hermanos”

Manuel González Prada

LA VOZ DEL ALIENTO REVOLUCIONARIO

Hasta su muerte será el escritor más genial del Perú, temido y odiado por muchos, rodeado por unos pocos discípulos. Después de su muerte su figura ha venido agigantándose: sus libros siguen haciendo discípulos. Rompió, violentamente, no sólo con las pequeñas mentiras de nuestra civilización, sino también con las grandes. Negó la tradición absolutista española, condenó los privilegios injustos, ridiculizó las academias y las plumas gazmoñas, castigó el optimismo de los tontos, maldijo la cobardía y la concupiscencia. En la prosa González Prada es una de las figuras más importantes del pensamiento moderno hispanoamericano, en la poesía un gran renovador de la métrica.

La protesta de González Prada fue terrible porque golpeaba no contra personas o partidos, sino contra la totalidad del orden vigente. Era anárquico, naturalista, partidario del indio y del trabajador. Su formación mental se había hecho con lecturas de Hegel, Schopenhauer y Nietzsche, un poco de Guyau y Renan, mucho casi todo, de Comte, Spencer, Darwin, Claude Bernard. Rechazó la metafísica y abrazó la ciencia, cuya influencia se nota en su gusto por las metáforas biológicas y físicas. A diferencia de otros cientificistas, sin embargo, colocaba la libertad y la igualdad por encima del orden y la jerarquía, y polemizó con sociólogos positivistas que hablaban de la inferioridad racial de los indios y el fracaso inevitable de los países hispanoamericanos. Acabó por exaltar más que el cientificismo, la idea anarquista. En Marx vio “uno de los grandes agitadores del siglo XIX”, pero se sentía más próximo a Proudhon, Tolstoi y Kropotkin.

José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa nació en Lima el 5 de enero de 1848 y murió en su ciudad natal el 22 de julio de 1918. Pertenecía a una familia de raigambre aristocrática, pero el poeta peruano se identificó con los obreros y firmaba simplemente como Manuel González Prada. Se dedicó al periodismo y escribió en El Comercio hasta que le echaron por ir contra la línea ideológica del periódico, también publicó en algunas revistas como Los Parias y La Lucha. Tras la guerra con Chile irrumpe en la vida política de su país, denostando contra los regímenes políticos que ensanchaban aún más la crisis nacional en vez de cerrarla. Perú, entre el desorden y la dictadura, se debatía firmemente sujeto a unas estructuras sociales endémicas contra las que lanza González Prada sus prosas y sus versos; ensayos, discursos, poemas, todo se somete a una consigna: “Los viejos a la tumba, los jóvenes a la obra”. Viajó por toda Europa. Fundó el Circulo Literario, embrión del partido Unión Nacional. Al volver de su viaje por Europa (1898) se dedicó a propagar las ideas anarquistas a través de los movimientos anarcosindicalistas.

Al enjuiciar su obra literaria él mismo la define como “propaganda y ataque… hay que mostrar al pueblo el horror de su envilecimiento y de su miseria, nunca se verificó excelente autopsia sin despedazar el cadáver ni se conoció a fondo una sociedad sin descarnar su esqueleto. ¿Por qué asustarse o escandalizarse? La lepra no se cura escondiéndola con guante blanco”. De su prosa, que como su poesía está insuflada de un aliento revolucionario, destacaremos Páginas libres (1894), artículos que antologizan lo mejor del pensamiento y de un estilo de tintas recargadas. De Paginas libres nos dijo Unamuno. “Es uno de los pocos, de los muy pocos libros latinoamericanos que he leído más de una vez, y uno de los pocos, de los poquísimos de los cuales tengo un recuerdo vivo”.

Su sinceridad le construyó un estilo: no hay, en estos años, ni en España ni en América, una prosa tan tajante como la de González Prada. La importancia del escritor peruano en la literatura hispanoamericana se debe más a su prosa que a sus versos: lo que no significa que sus versos fueran malos, sino que su prosa fue el vehículo de lo que a él más le interesaba que era el pensamiento crítico. Sin embargo, parte de su obra en prosa fue publicada después de su muerte. Entre los títulos más relevantes de su libros en prosa, citamos: Horas de lucha (1908), Bajo el oprobio (1933), Anarquía (1936), Nuevas páginas libres (1937), Propaganda y ataque (1939) y El tonel de Diógenes (1945).

En consonancia con su actitud, su poesía es intelectual y didáctica. Pero lo más notable es la revolución que introduce en el verso español: ritmos desusados, utilización de composiciones foráneas como el rondel francés, la spenserina inglesa o la balata y el extórnelo italianos.

En sus numerosos libros de poesía ataca y denuncia: por ejemplo, el clericalismo en Presbiterianas (1909), excesivamente prosaicas, y en Exóticas (1911), donde se perciben reminiscencias francesas; Libertarias (1938) expone parcialmente el pensamiento político; Baladas peruanas (1935) canta de forma elegíaca el indigenismo; Minúsculas (1901) deja entrever una melancolía romántica, mientras por Trozos de vida (1933) corre una emoción lírica.

González Prada creía que la poesía debía dar ritmos a la inteligencia e imágenes a la comunicación del saber. Pero así como en la prosa renovaba las ideas en el verso renovó las formas. Sus protestas se exaltaban líricamente; su espíritu estudioso lo llevaba a experimentar con la estructura rítmica del verso. Antes del Modernismo no encontramos en lengua española tanta variedad de versos como la que nos ofrece González Prada. Á la manera de Baudelaire cultivó las “correspondencias” entre los sentidos, la “sinestesia” tan preferida por los impresionistas: “En un país extraño”. Y como dijo el poeta peruano: “Yo no seré viajero arrepentido / que al arribar a playas extranjeras / exhale en sus labios un gemido”.

Francisco Arias Solis

e-mail: aarias@arrakis.es

URL: http://www.arrakis.es/~aarias

link: http://www.agendadereflexion.com.ar/2010/01/19/manuel-gonzalez-prada-1848-1918/

[Texto gentileza de Félix Hugo Zerpa]

Publicado en Actualidad, Biografias y Figuras, Manuel Gonzalez Prada, Textos

Comentarios desactivados en MANUEL GONZALEZ PRADA: LA VOZ DEL ALIENTO REVOLUCIONARIO

Prada libertario (2 parte)

Cuesta hablar de Prada sin acudir a los suyos, a los libertarios. Lo recordaba Rodolfo González Pacheco, a propósito de su libro póstumo Anarquía que fuera publicado con artículos, en su mayoría, del periódico Los Parias: “Ahí está el libro Anarquía, tan eficaz y caliente como si lo hubiera escrito hoy, madurado al fuego de las contiendas actuales, no sólo contra el Estado, sino contra las flamantes dictaduras de la derecha y la izquierda. No hay una página muerta; todas siguen peleando”1. Es una descripción atinada acerca de un vigoroso libro que centra toda su crítica en lo autoritario, y con una prosa literaria de gran valor. Leemos, por ejemplo, en el artículo La Autoridad: “Según los antiguos, el poderoso Zeus, al arrebatarle la libertad a un hombre le quitaba la mitad de su virtud. Muy bien, perdemos lo más grande y lo mejor de nuestro ser al sufrir el oprobio de la esclavitud; pero ¿qué ganamos desde el instante que ascendemos al rango de autoridad? Cojamos al ente más inofensivo, otorguémosle la más diminuta fracción de mando, y veremos que instantáneamente, como herido por una vara mágica, se transforma en un déspota insolente y agresivo”2. Palabras precisas y argumento derecho contra el concepto de autoridad, como precisaba, el Herodoto de la Anarquía, Max Nettlau.

Como hemos visto, ante todo tenemos a un Prada antiautoritario, esta característica libertaria recorre gran parte de su obra, e, insisto, de un modo evolutivo. Como Eliseo Reclus, en su libro Evolución y revolución3, para Prada los conceptos de revolución y evolución no se niegan. “En evolución y revolución no veamos dos cosas diametralmente opuestas, como luz y oscuridad o reposo y movimiento, sino una misma línea trazada en la misma dirección; pero tomando unas veces la forma de curva y otras de recta. La revolución podría llamarse una evolución acelerada o al escape, algo así como la marcha en línea recta y con la mayor velocidad posible”4. Herencia innegable del geógrafo libertario francés que, al pretender descargar la carga negativa de la revolución, manifiesta que en la evolución universal las revoluciones se suceden por infinidad de millones, y que por insignificantes que puedan ser finalmente entran en ese movimiento infinito de agitación.

Su confianza en la ciencia, como anarquista, se la debe a Reclus pero también, y en mayor medida, a Pedro Kropotkin y sus fundamentos científicos del anarquismo. Esto que fue el talón de Aquiles de muchos anarquistas, sobretodo los que cargaron con el positivismo a cuestas para derrotar clero y tradiciones, constituyó tanto en los librepensadores decimonónicos como en Prada una entrega esperanzada a algo que reconocieron como un instrumento del porvenir del hombre que conduciría a la humanidad a una sociedad más justa y perfecta. Por ejemplo, un discurso como El intelectual y el obrero parecería contener grandes semejanzas al libro La conquista del pan5 del anarquista ruso. La influencia de ésta obra capital del anarquismo en Prada es clave, el ha leído esta obra y comprende el aporte libertario como crítica de la economía política existente que ya tendía a crear un mecanismo productivo deshumanizante, con “hombres tuercas” y “hombres tornillos”; e ignorando, en suma, la posibilidad que Kropotkin establece en relación a la necesidad del trabajador de crear y de poner algo de su ser en los objetos que produce. La idea de que no hay diferencia entre el pensador que labora con la inteligencia y el obrero que trabaja con las manos es tomada de otro libro de Kropotkin llamado Campos, fábricas y talleres6 que complementa –siguiendo el estudio económico- La conquista del pan; en esta obra se afirma también que no existe –en sentido estricto- “una labor puramente cerebral y un trabajo exclusivamente manual” y se aboga a favor del trabajo y la educación integrales. Así, y en general, sus ideas socio-económicas y la de la revolución son de origen kropotkiniano.

También existen tintes de “revolución malatestiana”, es decir, también influencia del italiano Errico Malatesta. Básicamente, lo que propone Malatesta y que está señalado en su libro Ideario7 y en el folleto Nuestro programa es la necesidad de un anarquismo que tenga en cuenta el factor de la voluntad; a saber, un proyecto en el que la anarquía sólo será realizable en tanto y en la medida que los hombres se lo propongan. No basta la conciencia, es necesario también una voluntad –anarquista y creadora- capaz de producir efectos nuevos, independientes de las leyes mecánicas de la naturaleza o de cualquier inevitabilidad histórica. Prada dice en La revolución que “La voluntad del hombre puede modificarse ella misma o actuar eficazmente en la producción de los fenómenos sociales, activando la evolución, es decir, efectuando revoluciones”8. Un matiz evidentemente diferente que asume Prada en busca de un anarquismo evolutivamente crítico, pues lo del propio Kropotkin se acerca a un anarquismo con posiciones deterministas. En otra parte de dicho texto dice también Prada: “Desde la reforma y, más aún, desde la Revolución Francesa, el mundo civilizado vive en revolución latente: revolución del filósofo contra los absurdos del Dogma, revolución del individuo contra la omnipresencia del Estado, revolución del obrero contra las explotaciones del Capital, revolución de la mujer contra la tiranía del hombre, revolución de uno y otro sexo contra la esclavitud del amor y la cárcel del matrimonio; en fin, de todos contra todos”9. Al parecer una revolución de carácter muy general y diverso que reúne no sólo los clásicos problemas políticos, sino aspectos poco tocados para la época: el amor y el matrimonio. Prada encontraba en la familia un ámbito de opresión tan duro como el del Estado o aún más; y ni hablar de su opinión muy dura y crítica sobre el matrimonio. Uno de los pocos que anduvo por esa línea de crítica desde la cotidianidad fue Malatesta. Basta revisar algunos artículos suyos en periódicos italianos. Por otro lado lo suyo pretendía una revolución sintetizada en la fórmula “libertad para todos” o revolución humana y no sólo proletaria. En un discurso, el primero de mayo de 1906, Prada se muestra contundente y con la misma fórmula declara: “Para el verdadero anarquista no hay, pues, una simple cuestión obrera, sino un vastísimo problema social; no una guerra de antropófagos entre clases y clases, sino un generoso trabajo de emancipación humana”10.

La etapa de la Guerra con Chile de donde se nutren muchos seudo-intelectuales para adjudicarle cierto patriotismo a González Prada no es sino una etapa de tensión en la que ya perfilaría su odio a las patrias: “Todos los espíritus elevados y generosos convergen al cosmopolitismo, todos repetirían como Schopenhauer que ‘el patriotismo es la pasión de los necios y la más necia de las pasiones’. Pero, mientras llega la hora de la paz universal, mientras vivimos en una comarca de corderos y lobos, hay que andar prevenidos para mostrarse corderos con el cordero y lobos con el lobo”11. Y de aquella manera resolvió Prada esa lucha interior, esa secuela que dejó la guerra y que después maduraría en un sentimiento apátrida bien reflejado porque, como bien dijera Prada, “la patria no es sólo el aire que respiramos, el río de que bebemos, el terreno que sembramos, la casa donde vivimos y el cementerio en que duermen nuestros antepasados; es también el soplón que nos delata, el esbirro que nos apercolla, el juez que nos condena, el carcelero que nos encierra y la suprema autoridad a quien debemos obediencia y sumisión, ya esté representado por un general sudamericano que a duras penas sabe leer o escribir, ya por un reyezuelo español que lleve por cerebro un trozo de bacalao frito en el aceite de alguna sacristía”12. En este sentido, Prada conoce perfectamente la crítica del anarquista ruso Miguel Bakunin al patriotismo, entendido como culto sacerdotal del Estado. Para esto Bakunin compara el autoritarismo del Estado con el de la Iglesia (Dios) y pone de relieve lo dañino del reflejo de aquellos cultos divinos, el de la iglesia convertido en misticismo absurdo y esclavizante y el del Estado, igualmente dañino, y convertido en un bestialismo pernicioso llamado militarismo basado en aquella abstracción necrofílica, porque “el Estado, por su mismo principio, es un inmenso cementerio, donde vienen a sacrificarse, a morir y a enterrarse todas las manifestaciones de la vida individual y local, todos los intereses de las partes cuyo conjunto constituye precisamente la sociedad; es el altar donde la libertad real y el bienestar de los pueblos se inmolan a la grandeza política, y cuánto más completa es esta inmolación, más perfecto es el Estado”13. Manuel González Prada debidamente influenciado por Bakunin, también dijo: “No habiendo más realidad que el individuo, el Estado se reduce a una simple abstracción, a un concepto metafísico; sin embargo, esa abstracción, ese concepto encarnado en algunos hombres, se apodera de nosotros desde la cuna, dispone de nuestra vida, y sólo deja de oprimirnos y explotarnos al vernos convertidos en cosa improductiva, en cadáver”14. Prada, en su libro Horas de Lucha, se adscribe al viejo lema anarquista “Ni Dios ni amo”y advierte que Bakunin descarga tantos golpes en la Iglesia como en el Estado, rescatando del revolucionario ruso la sentencia: “Si Dios existiera sería necesario abolirle”. Tanto para Bakunin como para Prada la idea de Dios absorbe, destruye todo lo que no sea Dios; y propicia a la vez una religión como justificación trascendente de la sujeción económica y política.

Prada también tiene presente al anarquista francés Sebastián Faure exclamando en momentos de colérica inspiración: “marchemos al combate contra el dogma, contra el misterio, contra el absurdo, contra la religión”. Para el autor de Doce pruebas que demuestran la inexistencia de Dios, este (dios) representa la Autoridad suprema, el gran símbolo de la autoridad a liquidar, a echarse abajo. Y es este principio el que combate cabalmente Prada. El mismo Faure relaciona la problemática de la autoridad con el dolor universal15 y las contrapone a la libertad y la felicidad general. Es una crítica de la autoridad concebida como resultado de las experiencias más diversas, políticas o no, que la descubre como un virus que envenena todas las relaciones humanas y sociales. La misma razón le causa repugnancia a Prada, y frente a la autoridad propone la desobediencia: “Odiemos, pues, a las autoridades por la única razón de serlo: con el solo hecho de solicitar o ejercer mando, se denuncia la perversidad de los instintos. El que se figura tener alma de rey, posee corazón de esclavo; el que piensa haber sido creado para el señorío, nació para la servidumbre. El hombre verdaderamente bueno y libre no pretende mandar ni quiere obedecer: como no acepta la humillación de reconocer amos ni señores, rechaza la iniquidad de poseer esclavos y siervos”16. Sigue siendo Prada, el más antiautoritario de los antiautoritarios; y más que un apóstol, un anarquista.

Lucho Desobediencia

extraido de: http://losbesosnegros.blogspot.com/2010/01/prada-libertario-y-2.html

Publicado en Actualidad, Anarquismo, Biografias y Figuras, Manuel Gonzalez Prada

Comentarios desactivados en Prada libertario (2 parte)

Prada libertario (1 parte )

“La anarquía es el punto lejano y luminoso hacia donde nos dirigimos…”

Manuel González Prada

Hace unos meses, exactamente en julio, recordábamos algunos el tiempo transcurrido a partir de la muerte de Manuel González Prada; a eso suelen llamarle aniversario, el 85 aniversario de su muerte. Si existiera la inmortalidad y todos los fuéramos, Manuel González Prada seguiría transitando esa evolución teórica en forma autocrítica, tan conocida en él. Quizá comprendería a cabalidad el por qué de nuestra negativa a llamarlo Don Manuel, pues sonaría muy lejano y propio de quienes sólo quieren almidonarlo en una biblioteca o en un panteón. Quizá preferiría que lo llamemos solamente Prada, el compañero Prada, como sabemos quienes lo conocemos. A lo mejor seguiría sorprendiéndonos con su prosa en algún periódico de esos, de corto tiraje pero de gran coraje; algún periódico anarquista o en algún panfleto que probablemente terminaría como aquellas hojas perdidas, de gran valor pero perdidas, que el tiempo deshace en mil fragmentos como las múltiples identidades a las que recurría Prada.

Acudir al personaje Prada para muchos “intelectuales” del stablishment no es sino una empresa que los deja finalmente mal parados. Pretenden arropar su ideario, su identidad; el propio Prada se adelantaría a estos, manifestando: “¿Identidad del individuo? Quimera: no somos un hombre idéntico, sino muchos hombres sucesivos. En lo profundo de nuestro ser, todos hemos visto nacer y morir muchas personalidades, todos representamos una larga cadena de individuos diversos y aún contradictorios. Una personalidad nace hoy donde otras murieron ayer: cada uno de nosotros quedaría figurado exactamente por una cuna circundada de sepulcros”. Demás estaría argumentar sobre lo ridículo de un análisis psicológico de Prada. Debates insulsos que no hacen más que discutir sobre si es “resentido, desadaptado o rebelde”. Tampoco sirve, mucho menos, la consideración de rotularlo como “burgués” o “pequeño burgués”, arma desfasada que aún sirve para desacreditar su discurso. Para estudiar a Prada –si es que cabe el término- es necesario conocerlo bien, conocer el anarquismo y el suyo en particular. Ya no es sólo necesario conocer, a medias, una serie de rumores sobre su persona, sobre sus actividades o su familia; tampoco citarlo en demasía e irreflexivamente, como lo hicieron algunos.

Rodolfo González Pacheco, responsable de uno de los periódicos anarquistas más importantes de la Argentina de comienzos de siglo XX: La Antorcha, en “Meta y metal!”, uno de sus Carteles, refiere acerca de Rafael Barret lo siguiente: “No acaba de comprenderse al anarquista. Y esto se debe –parece una paradoja- a su propia sencillez, su rectitud, su coherencia”. Palabras que también, y no sería de otra forma, podrían aplicarse fácilmente al Prada anarquista. Además, tanto en Barret como en Prada se puede observar en su ideología anarquista una evolución que muchos no comprenden: desde un individualismo radical en el que confluyen tanto rasgos vitalistas e irracionalistas de cuño nietzscheano como elementos de un liberalismo , hasta llegar a un anarquismo solidario plenamente asumido.

El mismo González Pacheco, en otro de sus Carteles, remarca, además, la importancia de un libro como Anarquía, “…tan eficaz y caliente como si lo hubiera escrito hoy, madurado al fuego de las contiendas actuales, no sólo contra el Estado, sino contra las flamantes dictaduras de la derecha y la izquierda. No hay una página muerta; todas siguen peleando”. Leyendo a Prada advertimos una tensión , una lucha interior a manera de desgarramiento. Es esto evidente a lo largo de toda su obra ensayística. Habría que valorar con exactitud, justamente, una de las etapas mas controversiales del anarquista, la posterior a la guerra con Chile, pero atendiendo aquella tensión. Así que quienes pretendan ubicar a Prada en el marco de la “Historia” y de la nación peruana no cesan de resbalar. Decía Prada, en Pajinas libres: “Nada tan hermoso como derribar fronteras y destruir el sentimiento egoísta de las nacionalidades para hacer de la Tierra un solo pueblo y de la humanidad una sola familia…”. Angel Cappelletti nos alumbra al respecto, pues nos recuerda, por ejemplo, que se trataría de un nacionalismo “exógeno”, ese que algunos “toman” y manipulan de los principios de su obra. Todo esto ya en el transcurso de su evolución socio-política. Esto es lo que no terminan de comprender los “estudiosos” de Prada. Es que si sólo se mencionan como influencias por el lado del evolucionismo a Darwin, y no a Kropotkin o Eliseo Reclus; por el lado del positivismo a Comte, y no a Spencer; o por el lado de la voluntad a Engels (¡?), y no al propio Errico Malatesta, no se consigue ,al menos, acercarse al anarquista.

Cuenta la historia, y no la Historia (oficial), que en el año 1925 apareció en el medio un volante invitando a los obreros a un acto en homenaje a Manuel González Prada en el local de la federación de motoristas y conductores, pero fue en realidad un homenaje a Lenin. El discurso de orden corría a cargo de José Carlos Mariátegui; quien, con ladina sapiencia marxista, dijo que Lenin había sido uno de los mártires del Zar de Rusia y que estuvo preso en Siberia por dos años; cuando, de pronto, un anarquista le increpó manifestando que habían sido fríamente engañados. No se trataba de un homenaje a Prada, y dudo que los haya sinceros, sino de todo lo contrario: de enterrar su pensamiento. Mariátegui, en ese entonces, perdió los estribos y se armó un alboroto, para lo cual funcionó el temple autoritario de Mariátegui. Al margen de la táctica perversa del marxismo, lo que trato de demostrar con esta anécdota es sólo una actitud, la de Mariátegui. Aquel que le llamara “maestro” o “primer instante lúcido en la conciencia del Perú” se convirtió después en “leve” crítico de Prada y en un sucedáneo aprovechador del nombre de éste. Así, Mariátegui acusa ligerezas como éstas: “Leyendo sus discursos y sus artículos se nota que González Prada carecía de estudios específicos de Economía Política” o “Pero no pudo trazar a su falange un plan de acción. Su espíritu individualista, anárquico, solitario, no sería adecuado para la dirección de una vasta obra colectiva”. Mariátegui restaba mérito a Prada por su prosa. Argumentaba que sólo tenía vena literaria, cuando lo más probable era que éste envidiara su estilo. Obviamente Mariátegui desconocía el ideario libertario de Prada, pues repetidas veces, muerto Prada, señalaba al anarquista como sólo un teórico, más verbo que acción. Desconocía meridianamente que para el anarquismo no hay diferencia entre el qué hacer y el qué pensar, sino que es un continuo trasvase de la teoría en la acción y de la acción en la teoría. Muy probablemente, el “Amauta” buscaría desacreditar a Prada para hacerse cargo de aquella “dirección” de la clase obrera a la que se refería.

En 1948, en la “Casa del Pueblo” del partido aprista, se preparó un homenaje a Manuel González Prada. En el programa de la ceremonia estaba como epílogo las palabras de la viuda. Al comenzar sus palabras, Adriana de Verneuil, sorprendió con estas palabras; “Doy gracias a Dios por haberme permitido celebrar el centenario de Manuel”. La gente congregada no salía del asombro al escuchar estas palabras; cuando, en medio del suspenso público, aclaró mirando a Haya de la Torre: “Eso de Dios lo he dicho por usted”. Esta otra anécdota testimonia la manipulación de la figura de González Prada, ya muerto, por parte de los apristas, en este caso particular, cuando hay poco o mejor dicho nada de similitud. Uno de los ministros del corrupto régimen aprista de Alan García, Hugo García Salvatecci, en uno de sus inconsistentes trabajos en relación al anarquismo en el Perú, manifiesta: “Pienso que si se desea hacer un estudio completo sobre el origen de la primera ideología aprista habría que remontarse forzosamente a La Protesta y a las postrimerías del movimiento anárquico peruano”. Desliza la posibilidad de ser –los apristas como él- continuadores de la construcción de una conciencia crítica y se “cuelgan” del auge del anarco-sindicalismo en el Perú. García Salvatecci se refiere a una defensa de parte de uno de los redactores del periódico La Protesta, por motivos determinados y en un momento particular, al Haya perseguido y en prisión cuando, al parecer, nada hacía prever su posterior actuación. Después el mismo periódico corregiría, al menos parcialmente, su actuación. Se trata del mismo periódico anarquista que defendió a Prada en momentos de acusación. Este es un hecho clave en lo que se refiere a lo errado de ligar anarquismo y aprismo, o mejor dicho Partido Aprista. Aquel joven muchacho que conoció al Prada bibliotecario y se acercó como muchachillo periodista admirador y nervioso, al morir Prada, no tardó en convencer a la viuda para que él mismo, Haya de la Torre, y Luis Alberto Sanchez sean a la muerte de ésta, los herederos de los bienes de Prada y los únicos autorizados para hacer trabajos con los documentos de la familia Prada. Es así que el “Partido del pueblo” siguió intentando apoderarse de la figura de Prada, Sanchez sacaría las Obras Completas de González Prada y varios trabajos con, más que todo, anécdotas y datos de poca monta. Muchos dicen, por ejemplo, que el Don Manuel, libro de Sanchez, es copia de Mi Manuel de la viuda. García Salvatecci, mucho tiempo después de sacar un, medianamente bueno, trabajo sobre Prada; sacaría uno de mediocrísima factura, con lo mismo sólo que peor. Ahí menciona sandeces como que Prada “le inculcó el amor a la patria” u otras, torpemente militantes como: “si en nuestros estudios hay algún aporte, se lo debo a mi Partido: He estudiado al Anarquismo como vertiente principal del APRA…”. Tantos años para confirmar que este pobre tipo nunca entendió a Prada libertario.

Por otro lado, y reincidimos en mencionar esto, hay en González Prada una evolución interior, un proceso de desarrollo, que también recae sobre su concepción de lo religioso. “Tan metafísico y teólogo es un hombre al afirmar la existencia de un Dios como al negarla. La verdadera filosofía consiste en dudar”. “Sobre las cosas dudosas como Dios y nuestro destino, el verdadero pensador no vive aferrado a creencias fijas sino fluctuando entre opiniones sucesivas”, dice Prada. Aquella maduración y superación de ideas desborda aquel ateísmo simple que se le atribuye. Prada era un tipo muy agudo y perspicaz como para caer en absolutos totalitarios. Sería muy peligroso, también, a la vez que poco acertado, determinar que hay un sistema filosófico (la inmanencia) que serviría para organizar todos los aspectos de su pensamiento. Craso Error, esto sería tan penoso como defender un ateísmo simplista donde no lo hay. Las especulaciones de Thomas Ward en su trabajo La Anarquía inmanentista de Manuel González Prada son poco acertadas. Demás está decir que desconoce la vigorosa influencia de Eliseo Reclus en relación a los conceptos de Evolución y Revolución. Prada está muy lejos de ser solo un nihilista con marcada vocación destructiva. Quizá Ward tendría que revisar conceptos claves como socialismo y anarquía, nihilismo y anarquismo; o entender el ateísmo y el agnosticismo en relación a la anarquía. Fracasa, en relación a Prada, tanto o más, como Gerardo Leibner, aquel investigador de La Protesta y la “andinización del anarquismo en el Perú”, refiriendo que Prada no logró una síntesis entre su radicalidad criolla peruana y su anarquismo, deslizando una carencia en Prada, que no existe: pues no existe un anarquismo peruano como síntesis, y tampoco creo que esto le quite el sueño a cualquier anarquista apátrida No podemos dejar de lado al “atinado” periodismo. Los artículos sobre Prada no hacen sino cansarnos, como aquel publicado este año en el Diario El Peruano. El autor, un tal Robert Medina Pecho tituló su artículo: Del Liberalismo al anarquismo. Este artículo, recordatorio de los 159 años del natalicio de Prada, no es sino más de lo mismo. Se habla de González Prada sólo como escritor puntilloso, periodista y político. Casi todo el artículo gira en torno a algunos detalles de su educación, el “trauma de la guerra” y en el último apartado, “la propuesta”, sólo se habla de su anarquismo en un par de párrafos. Esto es ilustrativo en relación al periodismo. Si es que existe una labor periodística en Prada, sería parecida a la de anarquistas como Rafael Barrett o Ricardo Flores Magón, que además de poseer prosas estéticamente similares, también actuaron sin trabas jerárquicas y con puño firme al margen de la línea periodística de cualquier publicación. Con el mexicano Flores Magón, incluso, los une su tránsito de una formación positivista cercana al anarquismo kropotkiniano y un liberalismo político económico al anarquismo que ambos optaron abiertamente casi simultáneamente. Ambos entenderían en su propia experiencia que el Estado, origen y meta de la actividad política , es una superestructura fundamentada en el capital y en intereses contrarios al anarquismo. Prada y Flores Magón asumieron, por su propia cuenta y riesgo, que la verdadera lucha no es la que se da entre una doctrina política y sus enemigos sino la que se da entre lo autoritario y lo libertario. El historiador libertario Max Nettlau, refiere al respecto de Prada: “Fue categórico en su lucha contra el concepto de autoridad y, en mi opinión, de manera persuasiva. Su obra como la de Rafael Barrett, me demuestra el valor de estos anarquistas que propagaban sus convicciones directamente, sin sentir presión alguna por parte de los gremios o agrupaciones. Tales hombres van derecho contra el concepto de autoridad, al que desmenuzan con un razonamiento absoluto y lo inutilizan sin piedad”.

Esta sucesión de visiones pagadas de errores son como aquel monumento a Prada en la avenida Javier Prado. Es decir mera fanfarria ceremonial, puro vacío intelectual e institucional que no lo comprenden ni en lo más mínimo. Si es que Prada fuera inmortal –y lo es su pensamiento- los acusaría con su dedo implacable y su pluma vigorosa. Caería en la cuenta que no se trata sino de un mal generalizado y, como en el desencantamiento de su poemario Trozos de vida, les volvería a decir con tono misántropo al lado de la muerte: “Al puede ser de la tumba / Voy sin pena ni temores / Con el asco por la vida / Con el desprecio a los hombres”. Y es que no se entiende al anarquista, a Prada libertario.

Lucho Desobediencia

extraido de: http://losbesosnegros.blogspot.com/2010/01/prada-libertario-1.html

Publicado en Actualidad, Anarquismo, Biografias y Figuras, Manuel Gonzalez Prada

Comentarios desactivados en Prada libertario (1 parte )

«González Prada» por José Carlos Mariátegui, del ensayo (7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana)

V. GONZÁLEZ PRADA

González Prada es, en nuestra literatura, el precursor de la transición del período colonial al período cosmopolita. Ventura García Calderón lo declara «el menos peruano» de nuestros literatos. Pero ya hemos visto que hasta González Prada lo peruano en esta literatura no es aún peruano sino sólo colonial. El autor de Páginas Libres, aparece como un escritor de espíritu occidental y de cultura europea. Mas, dentro de una peruanidad por definirse, por precisarse todavía, ¿por qué considerarlo como el menos peruano de los hombres de letras que la traducen? ¿Por ser el menos español? ¿Por no ser colonial? La razón resulta entonces paradójica. Por ser la menos española, por no ser colonial, su literatura anuncia precisamente la posibilidad de una literatura peruana. Es la liberación de la metrópoli. Es, finalmente, la ruptura con el Virreinato.

Este parnasiano, este helenista, marmóreo, pagano, es histórica y espiritualmente mucho más peruano que todos, absolutamente todos, los rapsodistas de la literatura española anteriores y posteriores a él en nuestro proceso literario. No existe seguramente en esta generación un solo corazón que sienta al malhumorado y nostálgico discípulo de Lista más peruano que el panfletario e iconoclasta acusador del pasado a que pertenecieron ése y otros letrilleros de la misma estirpe y el mismo abolengo.

González Prada no interpretó este pueblo, no esclareció sus problemas, no legó un programa a la generación que debía venir después. Mas representa, de toda suerte, un instante –el primer instante lúcido–, de la conciencia del Perú. Federico More lo llama un precursor del Perú nuevo, del Perú integral. Pero Prada, a este respecto, ha sido más que un precursor. En la prosa de Páginas Libres, entre sentencias alambicadas y retóricas, se encuentra el germen del nuevo espíritu nacional. «No forman el verdadero Perú –dice González Prada en el célebre discurso del Politeama de 1888– las agrupaciones de criollos y extranjeros que habitan la faja de tierra situada entre el Pacífico y los Andes; la nación está formada por las muchedumbres de indios diseminadas en la banda oriental de la cordillera» (19).

Y aunque no supo hablarle un lenguaje desnudo de retórica, González Prada no desdeñó jamás a la masa. Por el contrario, reivindicó siempre su gloria oscura. Previno a los literatos que lo seguían contra la futilidad y la esterilidad de una literatura elitista. «Platón –les recordó en la conferencia del Ateneo– decía que en materia de lenguaje el pueblo era un excelente maestro. Los idiomas se vigorizan y retemplan en la fuente popular, más que en las reglas muertas de los gramáticos y en las exhumaciones prehistóricas de los eruditos. De las canciones, refranes y dichos del vulgo brotan las palabras originales, las frases gráficas, las construcciones atrevidas. Las multitudes transforman las lenguas como los infusorios modifican los continentes». «El poeta legítimo –afirmó en otro pasaje del mismo discurso– se parece al árbol nacido en la cumbre de un monte: por las ramas, que forman la imaginación, pertenece a las nubes; por las raíces, que constituyen los afectos, se liga con el suelo». Y en sus notas acerca del idioma ratificó explícitamente en otros términos el mismo pensamiento. «Las obras maestras se distinguen por la accesibilidad, pues no forman el patrimonio de unos cuantos elegidos, sino la herencia de todos los hombres con sentido común. Homero y Cervantes son ingenios democráticos: un niño les entiende. Los talentos que presumen de aristocráticos, los inaccesibles a la muchedumbre, disimulan lo vacío del fondo con lo tenebroso de la forma». «Si Herodoto hubiera escrito como Gracián, si Píndaro hubiera cantado como Góngora ¿habrían sido escuchados y aplaudidos en los juegos olímpicos? Ahí están los grandes agitadores de almas en los siglos XVI y XVIII, ahí está particularmente Voltaire con su prosa, natural como un movimiento respiratorio, clara como un alcohol rectificado» (20).

Simultáneamente, González Prada denunció el colonialismo. En la conferencia del Ateneo, después de constatar las consecuencias de la ñoña y senil imitación de la literatura española, propugnó abiertamente la ruptura de este vínculo. «Dejemos las andaderas de la infancia y busquemos en otras literaturas nuevos elementos y nuevas impulsiones. Al espíritu de naciones ultramontanas y monárquicas prefiramos el espíritu libre y democrático del siglo. Volvamos los ojos a los autores castellanos, estudiemos sus obras maestras, enriquezcamos su armoniosa lengua; pero recordemos constantemente que la dependencia intelectual de España significaría para nosotros la definida prolongación de la niñez» (21).

En la obra de González Prada, nuestra literatura inicia su contacto con otras literaturas. González Prada representa particularmente la influencia francesa. Pero le pertenece en general el mérito de haber abierto la brecha por la que debían pasar luego diversas influencias extranjeras. Su poesía y aun su prosa acusan un trato íntimo de las letras italianas. Su prosa tronó muchas veces contra las academias y los puristas, y, heterodoxamente, se complació en el neologismo y el galicismo. Su verso buscó en otras literaturas nuevos troqueles y exóticos ritmos.

Percibió bien su inteligencia el nexo oculto pero no ignoto que hay entre conservantismo ideológico y academicismo literario. Y combinó por eso el ataque al uno con la requisitoria contra el otro. Ahora que advertimos claramente la íntima relación entre las serenatas al Virreinato en literatura y el dominio de la casta feudal en economía y política, este lado del pensamiento de González Prada adquiere un valor y una luz nuevos.

Como lo denunció González Prada, toda actitud literaria, consciente o inconscientemente refleja un sentimiento y un interés políticos. La literatura no es independiente de las demás categorías de la historia. ¿Quién negará, por ejemplo, el fondo político del concepto en apariencia exclusivamente literario, que define a González Prada como «el menos peruano de nuestros literatos»? Negar peruanismo a su personalidad no es sino un modo de negar validez en el Perú a su protesta. Es un recurso simulado para descalificar y desvalorizar su rebeldía. La misma tacha de exotismo sirve hoy para combatir el pensamiento de vanguardia.

Muerto Prada, la gente que no ha podido por estos medios socavar su ascendiente ni su ejemplo, ha cambiado de táctica. Ha tratado de deformar y disminuir su figura, ofreciéndole sus elogios comprometedores. Se ha propagado la moda de decirse herederos y discípulos de Prada. La figura de González Prada ha corrido el peligro de resultar una figura oficial, académica. Afortunadamente la nueva generación ha sabido insurgir oportunamente contra este intento.

Los jóvenes distinguen lo que en la obra de González Prada hay de contingente y temporal de lo que hay de perenne y eterno. Saben que no es la letra sino el espíritu lo que en Prada representa un valor duradero. Los falsos gonzález-pradistas repiten la letra; los verdaderos repiten el espíritu.

* * *

El estudio de González Prada pertenece a la crónica y a la crítica de nuestra literatura antes que a las de nuestra política. González Prada fue más literato que político. El hecho de que la trascendencia política de su obra sea mayor que su trascendencia literaria no desmiente ni contraría el hecho anterior y primario, de que esa obra, en sí, más que política es literaria.

Todos constatan que González Prada no fue acción sino verbo. Pero no es esto lo que a González Prada define como literato más que como político. Es su verbo mismo.

El verbo, puede ser programa, doctrina. Y ni en Páginas Libres ni en Horas de Lucha encontramos una doctrina ni un programa propiamente dichos. En los discursos, en los ensayos que componen estos libros, González Prada no trata de definir la realidad peruana en un lenguaje de estadista o de sociólogo. No quiere sino sugerirla en un lenguaje de literato. No concreta su pensamiento en proposiciones ni en conceptos. Lo esboza en frases de gran vigor panfletario y retórico, pero de poco valor práctico y científico. «El Perú es una montaña coronada por un cementerio». «El Perú es un organismo enfermo: donde se aplica el dedo brota el pus». Las frases más recordadas de González Prada delatan al hombre de letras: no al hombre de Estado. Son las de un acusador, no las de un realizador.

El propio movimiento radical aparece en su origen como un fenómeno literario y no como un fenómeno político. El embrión de la Unión Nacional o Partido Radical se llamó «Círculo Literario». Este grupo literario se transformó en grupo político obedeciendo al mandato de su época. El proceso biológico del Perú no necesitaba literatos sino políticos. La literatura es lujo, no es pan. Los literatos que rodeaban a González Prada sintieron vaga pero perentoriamente la necesidad vital de esta nación desgarrada y empobrecida. «El «Círculo Literario», la pacífica sociedad de poetas y soñadores –decía González Prada en su discurso del Olimpo de 1887–, tiende a convertirse en un centro militante y propagandista. ¿De dónde nacen los impulsos de radicalismo en literatura? Aquí llegan ráfagas de los huracanes que azotan a las capitales europeas, repercuten voces de la Francia republicana e incrédula. Hay aquí una juventud que lucha abiertamente por matar con muerte violenta lo que parece destinado a sucumbir con agonía inoportunamente larga, una juventud, en fin, que se impacienta por suprimir los obstáculos y abrirse camino para enarbolar la bandera roja en los desmantelados torreones de la literatura nacional» (22).

González Prada no resistió el impulso histórico que lo empujaba a pasar de la tranquila especulación parnasiana a la áspera batalla política. Pero no pudo trazar a su falange un plan de acción. Su espíritu individualista, anárquico, solitario, no era adecuado para la dirección de una vasta obra colectiva.

Cuando se estudia el movimiento radical, se dice que González Prada no tuvo temperamento de conductor, de caudillo, de condotiero. Mas no es ésta la única constatación que hay que hacer. Se debe agregar que el temperamento de González Prada era fundamentalmente literario. Si González Prada no hubiese nacido en un país urgido de reorganización y moralización políticas y sociales, en el cual no podía fructificar una obra exclusivamente artística, no lo habría tentado jamás la idea de formar un partido.

Su cultura coincidía, como es lógico, con su temperamento. Era una cultura principalmente literaria y filosófica. Leyendo sus discursos y sus artículos, se nota que González Prada carecía de estudios específicos de Economía y Política. Sus sentencias, sus imprecaciones, sus aforismos, son de inconfundibles factura e inspiración literarias. Engastado en su prosa elegante y bruñida, se descubre frecuentemente un certero concepto sociológico o histórico. Ya he citado alguno. Pero en conjunto, su obra tiene siempre el estilo y la estructura de una obra de literato.

Nutrido del espíritu nacionalista y positivista de su tiempo, González Prada exaltó el valor de la Ciencia. Mas esta actitud es peculiar de la literatura moderna de su época. La Ciencia, la Razón, el Progreso, fueron los mitos del siglo diecinueve. González Prada, que por la ruta del liberalismo y del enciclopedismo llegó a la utopía anarquista, adoptó fervorosamente estos mitos. Hasta en sus versos hallamos la expresión enfática de su racionalismo.

¡Guerra al menguado sentimiento!

¡Culto divino a la Razón!

Le tocó a González Prada enunciar solamente lo que hombres de otra generación debían hacer. Predicó realismo. Condenando los gaseosos verbalismos de la retórica tropical, conjuró a sus contemporáneos a asentar bien los pies en la tierra, en la materia. «Acabemos ya –dijo – el viaje milenario por regiones de idealismo sin consistencia y regresemos al seno de la realidad, recordando que fuera de la Naturaleza no hay más que simbolismos ilusorios, fantasías mitológicas, desvanecimientos metafísicos. A fuerza de ascender a cumbres enrarecidas, nos estamos volviendo vaporosos, aeriformes: solidifiquémonos. Más vale ser hierro que nube» (23).

Pero él mismo no consiguió nunca ser un realista. De su tiempo fue el materialismo histórico. Sin embargo, el pensamiento de González Prada, que no impuso nunca límites a su audacia ni a su libertad, dejó a otros la empresa de crear el socialismo peruano. Fracasado el partido radical, dio su adhesión al lejano y abstracto utopismo de Kropotkin. Y en la polémica entre marxistas y bakuninistas, se pronunció por los segundos. Su temperamento reaccionaba en éste como en todos sus conflictos con la realidad, conforme a su sensibilidad literaria y aristocrática.

La filiación literaria del espíritu y la cultura de González Prada, es responsable de que el movimiento radical no nos haya legado un conjunto elemental siquiera de estudios de la realidad peruana y un cuerpo de ideas concretas sobre sus problemas. El programa del Partido Radical, que por otra parte no fue elaborado por González Prada, queda como un ejercicio de prosa política de «un círculo literario». Ya hemos visto cómo la Unión Nacional, efectivamente, no fue otra cosa.

* * *

El pensamiento de González Prada, aunque subordinado a todos los grandes mitos de su época, no es monótonamente positivista. En González Prada arde el fuego de los racionalistas del siglo XVIII. Su Razón es apasionada. Su Razón es revolucionaria. El positivismo, el historicismo del siglo XIX representan un racionalismo domesticado. Traducen el humor y el interés de una burguesía a la que la asunción del poder ha tornado conservadora. El racionalismo, el cientificismo de González Prada no se contentan con las mediocres y pávidas conclusiones de una razón y una ciencia burguesas. En González Prada subsiste, intacto en su osadía, el jacobino.

Javier Prado, García Calderón, Riva Agüero, divulgan un positivismo conservador. González Prada enseña un positivismo revolucionario. Los ideólogos del civilismo, en perfecto acuerdo con sus sentimientos de clase, nos sometieron a la autoridad de Taine; el ideólogo del radicalismo se reclamó siempre de pensamiento superior y distinto del que, concomitante y consustancial en Francia con un movimiento de reacción política, sirvió aquí a la apología de las oligarquías ilustradas.

No obstante su filiación racionalista y cientificista, González Prada no cae casi nunca en un intelectualismo exagerado. Lo preservan de este peligro su sentimiento artístico y su exaltado anhelo de justicia. En el fondo de este parnasiano, hay un romántico que no desespera nunca del poder del espíritu.

Una de sus agudas opiniones sobre Renán, el que ne dépasse pas le doute, nos prueba que González Prada percibió muy bien el riesgo de un criticismo exacerbado. «Todos los defectos de Renán se explican por la exageración del espíritu crítico; el temor de engañarse y la manía de creerse un espíritu delicado y libre de pasión, le hacían muchas veces afirmar todo con reticencias o negar todo con restricciones, es decir, no afirmar ni negar y hasta contradecirse, pues le acontecía emitir una idea y en seguida, valiéndose de un pero, defender lo contrario. De ahí su escasa popularidad: la multitud sólo comprende y sigue a los hombres que franca y hasta brutalmente afirman con las palabras como Mirabeau, con los hechos como Napoleón».

González Prada prefiere siempre la afirmación a la negación, a la duda. Su pensamiento es atrevido, intrépido, temerario. Teme a la incertidumbre. Su espíritu siente hondamente la angustiosa necesidad de dépasser le doute. La fórmula de Vasconcelos pudo ser también la de González Prada: «pesimismo de la realidad, optimismo del ideal». Con frecuencia, su frase es pesimista: casi nunca es escéptica.

En un estudio sobre la ideología de González Prada, que forma parte de su libro El Nuevo Absoluto, Mariano Iberico Rodríguez define bien al pensador de Páginas Libres cuando escribe lo siguiente: «Concorde con el espíritu de su tiempo, tiene gran fe en la eficacia del trabajo científico. Cree en la existencia de leyes universales inflexibles y eternas, pero no deriva del cientificismo ni del determinismo una estrecha moral eudemonista ni tampoco la resignación a la necesidad cósmica que realizó Spinoza. Por el contrario, su personalidad descontenta y libre superó las consecuencias lógicas de sus ideas y profesó el culto de la acción y experimentó la ansiedad de la lucha y predicó la afirmación de la libertad y de la vida. Hay evidentemente algo del rico pensamiento de Nietzsche en las exclamaciones anárquicas de Prada. Y hay en éste como en Nietzsche la oposición entre un concepto determinista de la realidad y el empuje triunfal del libre impulso interior» (24).

Por estas y otras razones, si nos sentimos lejanos de muchas ideas de González Prada, no nos sentimos, en cambio, lejanos de su espíritu. González Prada se engañaba, por ejemplo, cuando nos predicaba antirreligiosidad. Hoy sabemos mucho más que en su tiempo sobre la religión como sobre otras cosas. Sabemos que una revolución es siempre religiosa. La palabra religión tiene un nuevo valor, un nuevo sentido. Sirve para algo más que para designar un rito o una iglesia. Poco importa que los soviets escriban en sus afiches de propaganda que «la religión es el opio de los pueblos». El comunismo es esencialmente religioso. Lo que motiva aún equívocos es la vieja acepción del vocablo. González Prada predecía el tramonto de todas las creencias sin advertir que él mismo era predicador de una creencia, confesor de una fe. Lo que más se admira en este racionalista es su pasión. Lo que más se respeta en este ateo, un tanto pagano, es su ascetismo moral. Su ateísmo es religioso. Lo es, sobre todo, en los instantes en que parece más vehemente y más absoluto. Tiene González Prada algo de esos ascetas laicos que concibe Romain Rolland. Hay que buscar al verdadero González Prada en su credo de justicia, en su doctrina de amor; no en el anticlericalismo un poco vulgar de algunas páginas de Horas de Lucha.

La ideología de Páginas Libres y de Horas de Lucha es hoy, en gran parte, una ideología caduca. Pero no depende de la validez de sus conceptos ni de sus sentencias lo que existe de fundamental ni de perdurable en González Prada. Los conceptos no son siquiera lo característico de su obra. Como lo observa Iberico, en González Prada lo característico «no se ofrece como una rígida sistematización de conceptos -símbolos provisionales de un estado de espíritu-; lo está en un cierto sentimiento, en una cierta determinación constante de la personalidad entera, que se traducen por el admirable contenido artístico de la obra y por la viril exaltación del esfuerzo y de la lucha» (25).

He dicho ya que lo duradero en la obra de González Prada es su espíritu. Los hombres de la nueva generación en González Prada admiramos y estimamos, sobre todo, el austero ejemplo moral. Estimamos y admiramos, sobre todo, la honradez intelectual, la noble y fuerte rebeldía.

Pienso, además, por mi parte que González Prada no reconocería en la nueva generación peruana una generación de discípulos y herederos de su obra si no encontrara en sus hombres la voluntad y el aliento indispensables para superarla. Miraría con desdén a los repetidores mediocres de sus frases. Amaría sólo una juventud capaz de traducir en acto lo que en él no pudo ser sino idea y no se sentiría renovado y renacido sino en hombres que supieran decir una palabra verdaderamente nueva, verdaderamente actual.

De González Prada debe decirse lo que él, en Páginas Libres, dice de Vigil. «Pocas vidas tan puras, tan llenas, tan dignas de ser imitadas. Puede atacarse la forma y el fondo de sus escritos, puede tacharse hoy sus libros de anticuados e insuficientes, puede, en fin, derribarse todo el edificio levantado por su inteligencia; pero una cosa permanecerá invulnerable y de pie, el hombre».

19. González Prada, Páginas Libres.

20. González Prada, ob. citada.

21. González Prada, ob. citada.

22. González Prada, ob. citada.

23. González Prada, ob. citada.

24. M. Iberico Rodríguez, El Nuevo Absoluto, p. 45.

Publicado en Manuel Gonzalez Prada

Comentarios desactivados en «González Prada» por José Carlos Mariátegui, del ensayo (7 Ensayos de Interpretación de la Realidad Peruana)

Delfín Lévano: El perseguido (Canción libertaria con música de «Frios del Alma»)

Publicada por vez primera: La protesta v. III, no. 84. Lima, primera quincena de Enero de 1920; p. 3.

Versión digital: Espino Relucé Gonzalo, La lira rebelde, Biblioteca Virtual del Sistema de Bibliotecas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (Lima – Perú), 2005, 2008; pp.108-109.

Esta edición: Marxists Internet Archive, enero de 2010.

***

A la distinguida y sincera escritora, señorita Miguelina Acosta Cárdenas, estas mal hilvanadas palabras que semejan versos, compuse en uno de aquellos días en que el espíritu se ensancha para cantar al Ideal, olvidando las horns sombrias de la persecucion policial.

Nunca he pensado hacer versos, dada mi deficiencia intelectual; pero siempre he procurado engarzar mis ideas en la música de las canciones del pueblo. — El autor.

Los torpes tiranos,

la cruel burguesía sus odios desatan con gran felonía:

pretenden, insanos,

mi verbo acallar

No saben que en mi mente

se alberga una idea que solo la muerte

truncando mi vida, mis acráticas luchas podra terminar.

Mi verbo predice

la bella ilusión

de un mundo de hermanos viviendo felices;

yo digo a los pueblos:

no mas opresión!

Yo tengo del pueblo

sus grandes amores,

del indio yo siento sus grandes dolores:

yo soy un rebelde al yugo burgues.

Yo busco al hermano

que sufre paciente,

suavizo sus penal,

su vida doliente,

llevando a su alma

un rayo de luz.

Soy un perseguido

pot hombres malvados porque llevo en mis pechos ideales sagrados,

porque voy por la tierra

sembrando el Amor.

No espere el tirano que caiga rendido, que deje al hermano

que yace oprimido: de mi solo espere

mi gran maldicion.

Ven, bella hermana, al pueblo de Acracia,

ven, libre y ufana,

al país de mis sueños,

veréis libre a la tierra de todo opresor.

Publicado en Canciones

Comentarios desactivados en Delfín Lévano: El perseguido (Canción libertaria con música de «Frios del Alma»)