Busqueda

-

Articulos Recientes

Comentarios Recientes

- Programa del Seminario Militante: Anarquismo en América Latina | Grupo Libertario Vía Libre en Algunos puntes sobre el pensamiento político de Manuel Gonzales Prada.

- Programa del Seminario Militante: Anarquismo en América Latina | Grupo Libertario Vía Libre en MANUEL GONZALES PRADA: ESBOZO BIOGRAFICO

- pedro en Seminario militante Anarquismo en Colombia Quinta sesión del viernes 16 de septiembre / Bloque surgimiento del anarquismo doctrinario Estrella Fugaz, la Liga de Inquilinos de Barranquilla y Nicolás Gutarra / Por Sergio Cáceres

- hey en ENTREVISTA A LA ORGANIZACIÓN ANARCOPUNK – LIMA

Archivo

Categorías

- A.I.T en el Peru

- Actualidad

- Afiches

- Anarco-comunismo

- Anarco-sindicalismo

- Anarcopunk

- Anarquismo

- Archivo FOPEP

- Articulos

- Biografias y Figuras

- Canciones

- Carteles

- Comunicados

- Concersatorio

- Concovatoria

- Conferencias

- Debates

- Descarga libro: Los orígenes libertarios del Primero de Mayo: de Chicago a América Latina 1886-1930

- Educacion libertaria

- Ensayos

- Entrevistas

- Folletos

- Fotos

- General

- Imagenes

- Internacional

- Joël DELHOM

- Libros

- Libros descargables

- Manuel Gonzalez Prada

- Movimiento obrero

- Mujeres Anarquistas

- Opusculos descargables

- Other languages

- Others

- Periodicos

- Poesia Proletaria

- Publicaciones

- Revistas

- Sindical

- Textos

- Textos descargables

- Video

- Volantes

(Peru) Webs Libertarias y afines

- (Arequipa) Biblioteca y Centro Social "Abre los Ojos"

- (Arequipa) Colectivo Amor y Odio

- (Huancayo) Union Socialista Libertaria (USL)

- (Lima) Accion Directa

- (Lima) Archivo FOPEP

- (Lima) Cine Club Libertario: Fernando Fernan

- (Lima) Distribuidora anarquista: Azco Social

- (Lima) Ediciones Navaja

- (LIma) Grupo Anarquista de Estudios Sociales (G. A. E. S.)

- (Lima) Humanidad – Periodico Libertario

- (Lima) Incendio

- Centro de Estudios Sociales: Manuel Gonzalez Prada

- Cusco Libertario

- Joël DELHOM

- La otra mejilla nunca (Difusion Antagonista)

- La Protesta

- ORGAP – Lima

- Propaganda y Ataque

- Punkrazia

- Rompiendo el asfalto

- Union Socialista Libertaria (USL)

febrero 2026 L M X J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Valle de Chicama 1912: la rebelión de los braceros

Publicado en Movimiento obrero

Comentarios desactivados en Valle de Chicama 1912: la rebelión de los braceros

1 de Mayo, historia de lucha

(El texto siguiente fue publicado originalmente en La Jornada, suplemento laboral de La Prensa, el 29 de abril de 1975. Por razones de espacio, omitimos fragmentos.)

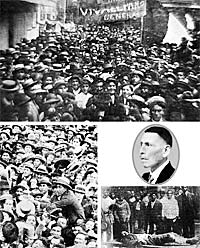

1) Vista panorámica del paro general por las ocho horas.

(2) Arriba. Nicolás Gutarre, en hombros de la multitud, a la que arrancó de un falso partido socialista.

(3) Manuel Caraccilo Lévano.

(4) Herido durante el paro de las subsistencias, mayo de1919.

“La aurora de este día con sus resplandores fortalecientes, nos saluda cariñosamente y besa con sus labios de fuego nuestras frentes erguidas ante el común enemigo como un reto de desafío a los prepotentes que ultrajan nuestros derechos y escarnecen la dignidad humana”.

“Cuando los obreros de Estados Unidos, el 1º de Mayo de 1886 se lanzaron a la huelga general en demanda de la jornada de ocho horas, no fueron a festejar días de paz y fraternidad con sus explotadores, sino a luchar varonilmente, afirmando como clase desheredada el derecho a una mejor vida”.

Con estas palabras iniciaba Delfín Lévano su editorial de “La Protesta” del Primero de Mayo de 1913. Y continuaba así: “Consecuencia de esta lucha fue que el 14 de mayo, mientras la policía cargaba contra una indefensa multitud de huelguistas estallara una bomba en las filas de los legales asesinos de casaca. ¿Se trató de buscar al autor de este hecho, premeditado por capitalistas y autoridades? No. Estaba demás y era peligrosa toda investigación.

“Se quería sofocar el despertar proletario, y la autoridad se concretó a apresar a los que, por su valentía, inteligencia y entusiasmo en la lucha, se habían distinguido entre sus compañeros. La rabia patronal se ensañó con ocho obreros que, por su verbo candente de luz y verdad, habían sido el alma del colosal movimiento de reivindicación. Spies, Fischer, Engels, Parsons y Lingg fueron condenados a muerte, y el 11 de noviembre, los cuatro primeros subían al patíbulo, siempre altivos, desafiantes y temibles hasta el último momento de sus heroicas vidas. Lingg se suicidó en la prisión mordiendo un cartucho de dinamita. Fue rebelde al extremo, pues no permitió que sus verdugos saciaran sus cobardes venganzas, viéndolo pender de la horca. Schwabb, Neebé y Fielden fueron condenados a cadena perpetua”.

El relato de Delfín Lévano subraya la continuidad en las ideas y la lucha de la clase obrera peruana. La Primera anifestación de Primero de Mayo en el país, la de 1905 (en que se lanza el reclamo de las ocho horas ante una gran asamblea obrera) y este artículo de 1913 son hitos que revelan la comprensión constante de los primeros organizadores del movimiento obrero, respecto al carácter de esa fecha como día de protesta, de lucha y de solidaridad internacional.

Iniciadores en EE.UU

Corresponde a los trabajadores avanzados de Estados Unidos el haber iniciado la lucha por la jornada de ocho horas de una manera centralizada y planificada. Lo recuerda Marx en “El Capital”, en el fascinante capítulo titulado precisamente “La jornada de Trabajo”. A lo que hay que agregar que fue Marx quien imprimió a la tarea su carácter mundial.

A mediados del siglo XIX vivía en un tugurio de Nueva York el obrero William Sylvis, padre de 5 hijos. Su salario era de 12 dólares semanales por una jornada diaria de 12 horas. Corresponde a este titán proletario el haber sido uno de los iniciadores de la lucha por la organización sindical y por la jornada de ocho horas. Una de sus primeras hazañas fue crear la organización sindical de su gremio, el de fundidores. Más tarde contribuyó a crear la “National Labor Union” (Unión Nacional de Trabajadores), a la que sin embargo criticó el no incluir negros en sus filas, una tendencia que todavía subsiste en el sindicalismo estadounidense.

Fue dicha Unión la que acordó en 1866, en Baltimore, en su convención inaugural, la campaña por las ocho horas, que se sumaba a la emprendida poco antes por una Liga por las Ocho Horas.

La lucha sindical obtuvo en 1868 una primera victoria al dictar el gobierno federal de Washington una ley que establecía las ocho horas para los empleados gubernamentales.

A partir de entonces, nuevas organizaciones obreras se sumaron a la acción en pro de la reducción de jornada. Entre ellas, los “Caballeros del Trabajo” y la recién fundada Federación Americana del Trabajo. Esta acordó, en convención de 1884, que el 1ª de Mayo de 1886 se efectuara una gran manifestación por las ocho horas.

Eran años en que las filas de la clase obrera de los Estados Unidos se incrementaban velozmente. Fernando Braudel precisa, en “Las civilizaciones actuales”, que la población rural de ese país disminuyó del 65 por ciento del total en 1880 a 51.7 por ciento en 1899.

Parejamente con el crecimiento de la clase obrera, la burguesía monopolista yanqui iba sacando las garras. En la década de 1880 apareció la siniestra organización policial privada de Robert A. Pinkerton, que contaba con fuerzas de caballería, infantería y artillería. Esta muestra temprana del potencial fascista norteamericano rompía huelgas, infiltraba agentes provocadores, asesinaba dirigentes sindicales, producía actos de violencia para desacreditar el movimiento obrero.

Centro de la lucha por las ocho horas fueron anarquistas y socialistas, algunos de ellos emigrados alemanes, polacos, rusos, italianos. Principal animador a la altura de 1889 era Alberto Parsons. Richard O. Boyer y Herbert A. Morais en su “Labor’s Untold History” (La historia silenciada de los trabajadores) recuerdan que aquel gran precursor había nacido el 20 de junio de 1848, en Montgomery, Alabama. A los cinco años de edad, Parsons quedó huérfano. A los once años era obrero tipógrafo y a los trece, ingresó en la guerra civil como voluntario. Ha de recordarse que toda la vanguardia sindical de la Unión se lanzó a la guerra en las filas norteñas, en lucha contra la secesión y el esclavismo. Cuando la guerra terminó, Parsons era, a los 17 años, un veterano que había contribuido a salvar, por las armas, la unidad de su país.

Era asimismo un hombre con las mejores cualidades de su pueblo: enérgico, alegre, práctico, innovador. Poco después fundó el periódico “Spectator” en que reclamaba derechos para los negros, a pesar de amenazas de otros hombres blancos que lo veían como un renegado de su propia raza.

En el claro mediodía de su vida, a los 25 años de edad, Parsons se casó con la india mexicana Lucy Eldine González, que fue su gran inspiradora y compañera de lucha. Trece años después, en 1868, la brega masiva por la jornada de ocho horas contaba en su núcleo con la irradiante presencia de Parsons y de su periódico “Alarm”, en que colaboraba a menudo la suave y enérgica Lucy, para entonces madre de dos niños.

Ese abril de 1886 quedó grabado con caracteres de fuego en la memoria del proletariado de NorteAmérica. Inmensas manifestaciones preparatorias del 1º de Mayo inminente se celebraron en varias ciudades. Marchas y canciones llenaron el ambiente.

Era una amenaza “comunista”, según dijo la prensa burguesa. “The New York Times” calificó de “un-american” (antiamericano) el movimiento, y aseguró que “las perturbaciones laborales son introducidas por extranjeros”. Entre los diarios más violentamente contrarios a los trabajadores figuraba ciertamente el “Chicago Tribune”, el archirreaccionario cotidiano de la familia McCormick, propietaria asimismo de la Compañía International Harvester, encarnizada enemiga de las reivindicaciones obreras. (Sesenta años después, el Coronel Robert McCormick, digno vástago de la familia, iba a ser uno de los integrantes de la “American Action Inc.”, que ayudó a ungir senador a Joseph McCarthy y que fue descrita por el Representante Wright Patmann, de Texas, como “un grupo de fascistas que buscan preservar los derechos de propiedad e ignoran los derechos humanos”).

Pocas veces la desnaturalización de los objetivos obreros ha sido tan grotesca como en ese abril de 1886. Los diarios declaraban que los preparativos para el Primero de Mayo constituían “comunismo espeluznante y rampante” y, que la jornada de ocho horas conduciría a “la holgazanería, el juego, el libertinaje y el alcoholismo”.

Parsons, norteanericano puro

Pero el día llegó. En Chicago le abrió paso una mañana luminosa y suave, de primavera. Aunque era sábado, día laborable, ochenta mil trabajadores de la ciudad se habían declarado en huelga exigiendo la jornada de ocho horas. En todo el país, unos 390,000 se habían manifestado en marchas, no menos de 190,000 habían parado. Era un gran estreno del Primero de Mayo.

Parsons estaba allí, henchido de alegría, caminando por la Avenida Michigan de Chicago, al lado de su mujer y sus dos críos. Muy pronto se le acercó Augusto Spies, un anarquista alemán con once años de residencia en el país, director del “Arbeiter Zeitung” (Gaceta de los Trabajadores). Mientras esperaban que comenzara el desfile, Spies le mostró una información del “Chicago Mail”: “Hay dos peligrosos rufianes sueltos en esta ciudad; dos cobardes huidizos que están tramando crear agitación. Uno de ellos se llama Parsons; el otro es Spies… Márquenlos por hoy. Ténganlos a la vista. Háganlos personalmente responsables de cualquier desorden que ocurra. Hagan con ellos algo ejemplar si se producen los disturbios”.

A pesar de tanto anuncio siniestro, no hubo ningún desorden. Miles y miles de trabajadores desfilaron en Chicago, ordenada y pacíficamente, bajo el Sol de la primavera y de la esperanza. Entre los oradores estuvieron Parsons, Spies, el socialista Samuel Fielden y Miguel Schwabb, otro emigrado de Alemania, con ideas anarquistas.

Al día siguiente de ese Primero de Mayo inaugural, Parsons partió a Cincinnatti, donde se realizó otro mitin en que fue orador. El lunes 3 se produjo en Chicago un desorden inesperado. En las fábricas de tractores de los McCormick, en las que en 1885 se había producido una matanza de obreros a manos de los “Pinkertons”, una multitud obrera arremetió contra 300 rompehuelgas.

Estos crumiros eran “Pinkertons”, es decir, alquilones pagados por la organización policíaca ya mencionada. La fuerza pública intervino. Disparó desde la retaguardia de los huelguistas y mató a seis de éstos. Esta defensa salvaje de los amarillos indignó sobremanera a los trabajadores.

Spies escribió esa misma noche en su periódico en alemán una famosa “Circular del desquite”. Las organizaciones obreras decidieron convocar un mitin de protesta para el 4 de mayo.

Al mediar ese día, Parsons retornó de Cincinatti. En la noche debía acudir al mitin de protesta, citado para la Plaza Haymarket, pero su esposa le informó de que había convocado para esa misma hora una asamblea de costureras desde tiempo atrás deseosas de organizarse. Parsons decidió faltar al mitin central y acudir, con Fielden y otros dirigentes, a la reunión de las obreras. Precisamente cuando Parsons y familia se dirigían a la reunión de costureras, fueron alcanzados por un emisario de Spies. El mitin de Haymarket hervía de gente pero carecía de oradores.

En el centro de la Plaza Haymarket, Spies había colocado un vagón para que sirviera de tribuna. Allí arengó él mismo a la multitud. Luego tocó el turno a Parsons. Cuando éste concluyó, eran las diez de la noche. Quince mil personas, según testimonios contemporáneos, llenaban en ese momento el lugar. El alcalde de Chicago, Carter Harrison, que no sentía ninguna particular amistad por los obreros, iba a recordar más tarde la atmósfera de esos comicios: “Con excepción de algún fragmento de un minuto de duración y durante el cual temí ser inducido a disolver la reunión, el discurso de mister Spies era tan moderado que lo califiqué de “inofensivo” ante el capitán Bonfield. El pasaje del discurso de Parsons que provocó la mayor agitación se refería a una estadística sobre la proporción de las ganancias del capitalista en perjuicio del trabajador”.

“Me parece –continúa el alcalde– que dijo que el capitalista recibe 85 por ciento y el trabajador el restante quince por ciento. Volví al comisariado y le dije a Bonfield que, según mi opinión, los discursos habían terminado sin que nada ocurriese. Estaba claro que nada iba a ocurrir que exigiese una intervención. Sugerí que sería mejor que Bonfield impartiese órdenes para el retiro de las fuerzas de policía”.

Mientras hablaba Samuel Fielden, el tercer orador de la noche, empezó una lluvia torrencial, que dispersó a la muchedumbre. Sólo unas quinientas personas quedaron en la plaza. En ese momento se acercó el capitán John “Clubber” (Cachiporrazo) Bonfield, al mando de 180 hombres, al vagón. Intimó: “En nombre del pueblo del Estado de Illinois, ordeno que este mitin se disperse pacíficamente de inmediato”.

“Pero capitán”, exclamó Bielden, “estamos actuando pacíficamente”.

Una provocación

De pronto, desde una calle lateral se levantó hacia el espacio un objeto llameante. Era una bomba que fue a hacer explosión en las filas policiales. Un custodio del orden murió instantáneamente y otros siete quedaron gravemente heridos. Los policías empezaron una balacera enloquecida, a diestra y siniestra, contra el gentío que huía espantado. Hasta hoy no se ha podido averiguar cuántos obreros murieron en esa noche trágica.

Luego se produjo una bacanal del odio en la prensa y en la opinión pública “bienpensante”. El juicio fue una farsa a la que concurrieron testigos pagados, cuando no aterrorizados por las torturas. El jurado elegido estuvo conformado por empresarios y sus escribientes. Uno de los cargos aseguraba que los acusados formaban parte de una conjura para derribar el gobierno de los Estados Unidos y que la bomba de Haymarket era la señal para el asalto general. En todo el país se inició una cacería de dirigentes obreros.

La solidaridad obrera y popular no tardó, sin embargo, en tomar la contraofensiva. El comportamiento altivo, la inteligencia clara de los acusados, les atrajeron las simpatías de lo mejor de Estados Unidos. Hasta hubo el caso de una heredera, la bella Nina Van Zandt, que se casó con Spies por poder en la esperanza de aliviar en algo la suerte de éste.

Lucy, la compañera de Parsons, emprendió una campaña por la libertad de los líderes obreros. Acompañada por sus dos pequeños recorrió dieciséis Estados de la Unión, pronunció discursos, reunió dinero, escribió a las organizaciones obreras, fue apresada, injuriada, impedida de hablar. Todo por “salvar la vida de siete hombres inocentes, uno de los cuales me es más querido que la vida misma”.

Las autoridades de los Estados Unidos no prestaron oídos a nada. La Corte Suprema rehusó revisar el caso.

Los parlamentarios no prestaron el menor interés a un acuerdo de la Cámara de Diputados de Francia en pro de la clemencia. Poco antes del 11 de noviembre de 1887, día fijado para la ejecución, Parsons escribió a su mujer una de las más bellas cartas de amor que haya dictado un corazón varonil: “Mi pobre, querida esposa… Te dejo en herencia al pueblo, mujer del pueblo. Tengo que formularte un ruego; no cometas ninguna imprudencia cuando me haya marchado. Abraza en cambio la gran causa del socialismo, por la cual doy la vida”.

Seis años después de la ejecución, John V. Altgeld, Juez del Estado de Illinois, iba a proclamar la inocencia de los mártires de Chicago. “Los documentos que tengo ante mí demuestran que fue un proceso injusto y no me queda más, en nombre de la justicia, que declarar inocentes a los procesados y ordenar la libertad de Samuel Fielden, Oscar Neebe y Miguel Schwab.- Chicago, 26 de junio de 1893”.

César Lévano

Director

web: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/especial/1-de-mayo-historia-de-lucha_15283.html

Publicado en Actualidad, Articulos

1 comentario

Anarcoefemèrides

[05/01] Míting contra la pena de mort – González Prada – Roussel – Almereyda – Raffara – Fanelli – Sabaté – Iturbe – Zazzi – Peyraut

efemerides | 05 Gener, 2011

Ateneu Llibertari Estel Negre

-

Manuel González Prada: El 5 de gener de 1844 neix a Lima (Perú) l’assagista, pensador, periodista i poeta anarquista José Manuel de los Reyes González de Prada y Ulloa (Manuel González Prada). Pertanyia a una de les famílies més aristocràtiques i més religioses de Lima. Per ambdues bandes familiars descendia de Galícia (Península Ibèrica), però també tenia sang irlandesa per part d’una de les seves àvies maternes, filla de mare espanyola i pare irlandès; aquest, de llinatge O’Phelan, va emigrar d’Irlanda en el segle XVIII per motius religiosos a les catòliques colònies del rei d’Espanya. Els seus pares van ser Francisco González de Prada –alt magistrat reaccionari i que arribarà a vicepresident de la República peruana pel partit conservador durant el govern del general Echenique– i Josefa Álvarez de Ulloa, però va renegar de la seva aristocràcia i es va identificar amb els indígenes, els pagesos, els proletaris i els marginats peruans; com el seu nom real el disgustava per les seves connotacions, va triar signar més abreujadament amb el nom més popular de Manuel González Prada. Altra de les seves rebel·lies va ser adoptar la peculiar ortografia fonètica inspirada en els principis d’Andrés Bello. Després d’estudiar en un col·legi anglès de Valparaiso, on va prendre anglès, francès i alemany, va abandonar els estudis al Seminari de Santo Toribio, on l’havia matriculat son pare, i més tard va deixar els estudis de Dret al Convictorio de San Carlos perquè s’ensenyava el Dret Romà en llatí, llengua de l’Església, que rebutjava per ser una part essencial del clergat; però amb una àmplia i profunda cultura –va deixar una biblioteca de tres mil volums. Durant vuit anys va viure reclòs en la seva hisenda de Mala dedicat a les tasques del camp i a investigacions químiques, per fabricar midó industrial. Durant la guerra amb Xile (Guerra del Pacífic entre 1879 i 1883) va participar en l’organització de l’Exèrcit de Reserva per defensar Lima de l’atac xilè i va lluitar en les batalles de San Juan i Miraflores. Per a després dedicar-se activament al periodisme en publicacions com El Comercio, d’on el van despatxar, o en efímeres revistes, com ara Los Parias o La Lucha. Després va passar a la política, militant en el moviment lliurepensador, en el feminisme i en l’anarquisme, declarant-se sempre profundament antiespanyol. La seva postura hipercrítica des del punt de vista polític i també en el camp literari li va implicar tenir un bon grapat d’enemics i es va veure embolicat en nombroses polèmiques periodístiques, en les quals mai no es va defensar i sempre va atacar. Va fundar el «Círculo Literario» i en 1886 en va ser elegit president, el qual segons ell havia de convertir-se en el «Partit Radical de la Literatura», però que va acabar constituint-se en el partit polític Unió Radical en 1891, on des de les seves tribunes va lluitar contra tota idea vella i decadent en idees i en literatura, tot reivindicant l’europeïtzació del Perú, alhora que la descentralització, el laïcisme i l’indigenisme. Entre 1891 i 1898 va viatjar per Europa, on va fer amistat amb Zola, Renan i Unamuno, i a París va tenir una disputa amb Paul Verlaine a causa de l’honor maculat d’una senyora, insultada en mig del carrer pel poeta simbolista en estat d’embriaguesa. En tornar del seu viatge a Europa en 1898 va començar a divulgar les idees anarquistes que havia descobert a Barcelona i cada vegada es va identificar més amb els moviments obrers anarcosindicalistes, alhora que és censurat en tota la premsa burgesa de l’època, tancant tots els periòdics que publiquessin els seus articles. En 1898 fundarà els periòdics anarquistes Germinal i El Independiente, des d’on llança potents atacs contra l’Església, els sectors conservadors i l’oligarquia terratinent. Entre 1902 i 1904 publicarà articles anarquistes sota pseudònim en el periòdic llibertari Los Parias. Com a prosista, destaca especialment per les seves Pájinas libres (1894), que li van implicar l’honor de l’excomunió, La Anarquía (1907) i Horas de lucha (1908), col·lecció d’assaigs on mostra els seus plantejaments àcrates. Va defensar totes les llibertats, fins i tot les de culte, consciència i pensament i es va manifestar a favor d’una educació laica. Sense pertànyer a la maçoneria, entre 1904 i 1905 va escriure discursos –González Prada tenia veu de soprano, és a dir, tan aguda com la d’un infant, i per això no podia declamar ell mateix cap dels seus discursos– per a lògies maçòniques. Literàriament va evolucionar des del postromanticisme fins al ple modernisme en reacció contra la tradició espanyola, cosa que el va portar a fixar els seus models en altres literatures; molt preocupat pel llenguatge i l’estil, quan va començar va tenir models alemanys: va traduir Schiller, Chamisso, Heine, etc. La seva prosa assagística, força treballada estilísticament, simula no obstant això l’espontaneïtat; busca la concisió i és farcida d’ironia, cultura i humor. Com a poeta va publicar Minúsculas (1901) i Exóticas (1911), que són vertaders catàlegs d’innovacions mètriques i estròfiques, com els delicats rondeles i triolets, que va adaptar del francès. En les seves Baladas peruanas, publicades pòstumament en 1935, va recollir tradicions indígenes i escenes de la conquesta espanyola que van ser escrites a partir de 1871. També va reunir una col·lecció d’epigrames i sàtires en Grafitos (1917); en aquest gènere es mostra un gran escriptor, fulgurant i intel·ligent, a causa del seu poder de síntesi i la precisió dels seus atacs contra escriptors, polítics i idees. És l’inventor del vers poliritme sense rima, impulsant el vers lliure en la poesia llatinoamericana. Menció a part mereix el seu Discurso del Politeama (1888), on planteja –tot criticant l’Església, l’Exèrcit i l’Hispanisme– el problema de si el Perú existeix o no com a nació, ja que des de la creació de la República peruana aquest tema havia estat eludit –molts els pròcers criolls es definien com a «espanyols americans»: culte a l’hispanisme, «Madre Pátria», menyspreu a l’indigenisme, etc. Un aspecte important del seu pensament és el de la reivindicació del feminisme i de la crítica del pseudofeminisme burgès en els seus escrits, deutor de la filosofia atea, anticlerical i anarcofeminista de la seva esposa, la francesa Adriana de Verneuil. Durant els seus últims anys va ser nomenat director de la Biblioteca Nacional de Lima, càrrec que va ocupar fins al final dels seus dies, llevat un breu període d’un cop d’Estat (1914-1915) en el qual hi renunciarà en senyal de protesta. Manuel González Prada va morir d’un infart cardíac el 22 de juliol de 1918 a Lima (Perú) i la major part de la seva producció anarquista es publicarà pòstumament.

Publicado por: Ateneu Llibertari Estel Negre (Espana), en la secccion – Anarcoefemèrides

Publicado en Other languages

Comentarios desactivados en Anarcoefemèrides

A sangre y fuego se logró las 8 horas de trabajo.

¡Trabajadores: la guerra de clases ha comenzado. Ayer, frente a la fábrica McCormik se fusiló a los obreros! ¡Su sangre pide venganza!», Adolf Fischer (Mayo, 1886)

Todo se inició a fines del siglo XIX, en Chicago, segunda ciudad de EE.UU. Miles de ganaderos desocupados llegaban cada año por ferrocarril, creando las primeras villas humildes que albergarían a cientos de miles de trabajadores. De la misma forma, emigrantes, de todas partes del mundo, se acogían en estos centros urbanos.

La mayoría de los obreros estaban afiliados a la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo, pero tenía más preponderancia la American Federation of Labor, Federación Estadounidense del Trabajo, de orden anarquista. Quienes, en su cuarto congreso realizado el 17 de octubre de 1884, había resuelto que desde el 1 de mayo de 1886 la duración legal de la jornada de trabajo debería ser de ocho horas. En caso de no obtener respuesta a este reclamo, se iría a una huelga.

Se recomendaba a todas las uniones sindicales a tratar de hacer promulgar leyes con ese contenido en todas sus jurisdicciones. Esta resolución despertó el interés de todas las organizaciones, que veían que la jornada de ocho horas posibilitaría obtener mayor cantidad de puestos de trabajo. Esos dos años acentuaron el sentimiento de solidaridad y acrecentó la combatibilidad de los trabajadores en general.

En 1886, el presidente de Estados Unidos Andrew Johnson promulgó la llamada Ley Ingersoll, estableciendo las 8 horas de trabajo diarias. Al poco tiempo, 19 estados sancionaron leyes que permitían trabajar jornadas máximas de 8 y 10 horas, aunque siempre con cláusulas que permitían hacer trabajar a los obreros entre 14 y 18 horas. Las condiciones de trabajo eran similares, y las condiciones en que se vivía seguían siendo insoportables.

Organizaciones laborales

Al no cumplirse la Ley Ingersoll, las organizaciones laborales y sindicales de EE.UU. se movilizaron. Esta acción fue calificada por la prensa como “indignante e irrespetuoso”, “delirio de lunáticos poco patriotas”, manifestando que era “lo mismo que pedir que se pague un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo”.

Asimismo, la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo remitió una circular a todas las organizaciones adheridas donde manifestaba: “Ningún trabajador adherido a esta central debe hacer huelga el 1° de mayo ya que no hemos dado ninguna orden al respecto”. Este comunicado fue rechazado de plano por todos los trabajadores de EE.UU. y Canadá, quienes repudiaron a los dirigentes de la Noble Orden por traidores al movimiento obrero. Sin embargo, el primero de mayo de 1886, haciendo caso omiso al circular, 200 mil trabajadores iniciaron la huelga, mientras que otros 200 mil consiguen sus pedidos ante la simple amenaza de paro.

El episodio más famoso de esta lucha fue el funesto incidente en el Haymarket Square de Chicago. Durante una manifestación contra la brutal represión de una reciente huelga, una bomba provocó la muerte de varios policías. Nunca se descubrió quien o quienes fueron los responsables del atentado, sin embargo, se buscaron culpables del hecho para ser juzgados y ejecutados.

En el Perú

Las primera repercusiones de los “Mártires de Chicago” de 1886, ha sido el gran conflicto industrial en el Perú, con la huelga de la Fábrica Textil de Vitarte en 1896, después de 10 años. Y en la huelga de 20 días de los trabajadores portuarios de El Callao de 1904; donde murió el primer obrero mártir de la Jornada de 8 horas del movimiento obrero en el Perú: Florencio Aliaga.

La primera revolución burguesa de Rusia de 1905, que echaron los cimientos del poder soviético; repercutió positivamente en el proceso de concientización de los trabajadores peruanos y perfeccionamiento de su organización sindical. Que por primera vez, la Federación de Obreros Panaderos “Estrella del Perú”, reivindicó la jornada de 8 horas el 1ro. de Mayo de 1905. En el Acto de Masa Obrera y Solemne en el Teatro Politeama, el obrero panadero Manuel Cracciolo Lévano, (padre de Delfín Lévano), pronunció un brillante discurso: “Lo que son, lo que deben ser las Organizaciones Obreras en el Perú”, en representación de la Federación de Obreros Panaderos “Estrella del Perú”. En ese mismo acto público, pronunció también Manuel Gonzáles Prada su célebre trabajo “Horas de Lucha”, que pese a su “posición anarcosindicalista”, ha sido admirado posteriormente, por el Amauta José Carlos Mariátegui.

Este acto obrero del 1 de Mayo de 1905, despertó preocupación de algunos políticos de entonces, por la que el 24 de setiembre del mismo año, el Dr. Matías Manzanilla, presentó en el Congreso, un Proyecto de Ley que fijaba en 9 horas la jornada de trabajo. El referido Proyecto, durmió el sueño de los justos hasta 1919.

Cacería de brujas

La prensa en general se plegó a esta cacería de brujas: “Qué mejores sospechosos que la plana mayor de los anarquistas. ¡A la horca los brutos asesinos, rufianes rojos, comunistas, monstruos sanguinarios, fabricantes de bombas, gentuza que no son otra cosa que el rezago de Europa que buscó nuestras costas para abusar de nuestra hospitalidad y desafiar a la autoridad de nuestra nación, y que en todos estos años no han hecho otra cosa que proclamar doctrinas sediciosas y peligrosas!”.

Así, se continuó con la detención de cientos de trabajadores en calidad de sospechosos. El 21 de junio de 1886, se inició la causa contra 31 responsables, siendo reducido el número a 8. La Prensa reclamaba un juicio sumario por parte de la Corte Suprema, responsabilizando a los ocho anarquistas y a todas las figuras prominentes del movimiento obrero.

El juicio fue una farsa de principio a fin, violándose todas las normas procesales de forma y de fondo. La prensa sensacionalista apoyaba estos hechos, publicando que todos los acusados extranjeros debían ser ahorcados.

Tomado de: Diario La Primera

web: http://diariolaprimeraperu.com/online/huancayo/edicionNota.php?IDnoticia=4303&EN=157

Publicado en Actualidad, Articulos

Comentarios desactivados en A sangre y fuego se logró las 8 horas de trabajo.

La lucha por las 8 horas de trabajo en el Perú

A continuación presentamos una breve cronología sobre la lucha por las 8 horas de trabajo desarrollada por los obreros del Perú. Debemos recordar que la clase obrera a inicios del siglo XX tenían una ideología anarquista, aun no llegaban a nuestro país las ideas marxistas que en la actualidad dominan organizaciones de trabajadores (CGTP).

Entre los principales momentos de la lucha por las 8 horas de trabajo tenemos:

1896: Durante el segundo gobierno del presidente Nicolás de Piérola se realizó en Lima el primer Congreso Provincial Obrero, en dicha reunión los obreros reclamaban el establecimiento de las 10 horas de trabajo y el descanso los días domingos.

1904: Los panaderos se organizan en el Sindicato “La Estrella del Perú” y junto a los obreros portuarios del Callao reclaman por la jornada laboral de 8 horas. En el plano académico se hizo presente la preocupación por la clase obrera con la tesis de Luis Miro Quesada de la Guerra, la que se titulo “La cuestión obrera en el Perú”. En el congreso, el diputado Matías Manzanilla presento un amplio proyecto de legislación laboral (las leyes propuestas por Manzanilla se relacionaban con indemnizaciones a los trabajadores, descanso obligatorio, contrato laboral, etc.).

1905: Durante el primer gobierno de José Pardo y Barreda, el movimiento obrero del Perú establece que el primero de mayo sea la fecha de celebración del día del trabajo.

1911: El gobierno de Leguía promulgó la ley de accidentes de trabajo, además se realiza el primer paro nacional en el Perú, el cual fue dirigido por los obreros de Vitarte. Entre los pedidos mas importantes de los obreros destacaban el aumento de los jornales y las ocho horas de trabajo.

1912: Se produce una gran huelga de los trabajadores de las haciendas azucareras del valle de Chicama (Casa Grande, Roma, Chiclín y Cartavio) en La Libertad.

1913: El gobierno de Guillermo Billinghurst estableció la jornada laboral de 8 horas para los trabajadores del muelle y Dársena del Callao, además reglamentó las huelgas.

1919: Durante el segundo gobierno de José Pardo y Barreda los obreros consiguieron la ley general de 8 horas de trabajo luego de incesantes huelgas. El mediador entre el Estado y la clase trabajadora fue el dirigente estudiantil Victor Raúl Haya de la Torre, el futuro fundador del APRA.

Tomado de: Cronicas de Peru

web: http://cronicasdeperu.blogspot.com/2009/04/la-lucha-por-las-8-horas-de-trabajo-en.html

Publicado en Actualidad, Articulos, Movimiento obrero

Comentarios desactivados en La lucha por las 8 horas de trabajo en el Perú

La primera conquista, la conciencia

(1) Manifestación obrera. Obra del maestro arequipeño Teodoro Núñez Ureta. (Colección de César Lévano).

(2) Manuel González Prada. Estuvo en contacto directo con los obreros.

(3) A comienzos de enero de 1919, el periódico llamó a la ofensiva final.

(4) HAYA EN VITARTE. A la derecha del líder estudiantil aparece Julio Portocarrero; a la izquierda, Alberto Benites. Ambos dirigentes textiles de Vitarte fomentaron la creación de la Universidad Popular “González Prada” en ese pueblo obrero.

(5) CANCIONERO. Recoge el repertorio del Centro Musical Obrero. Las partituras, escritas por el dirigente obrero y clarinetista Delfín Lévano, que estudió música en el Ejército, se han publicado en dos ediciones con un ensayo preliminar de César Lévano.

(6) REBELDES. Los obreros anarquistas peruanos -no agitadores extranjeros, como afirman extremistas de derecha y de izquierda- dirigieron el despertar, la organización y la lucha por las ocho horas, lucha que abarcó una movilización cultural.

El siguiente texto fue publicado por César Lévano en la edición número 105 del semanario Marka (24 de mayo de 1979), con el título de “1908-1919: La revolución cultural de los obreros peruanos”. Los textos tienen su historia: éste buscó subrayar el papel de la conciencia, de la cultura, en la lucha de los forjadores del sindicalismo peruano. Decisivo fue el magisterio de Manuel González Prada en la formación de la vanguardia proletaria.

La Constitución española de 1931 fundó una “República de trabajadores” que inspirara hasta una novela dolorosa e irónica de Elías Ehrenburg: “España, república de trabajadores”. En el Perú seremos pronto, al menos por escrito, una República “de trabajadores manuales e intelectuales”. Los autores de esta hazaña verbal son los mismos que defienden los cimientos del capitalismo y el imperialismo y los mismísimos que se han caracterizado por desfigurar la historia obrera de nuestro país. Por todo ello nos parece oportuno recordar algunas de las hazañas intelectuales de nuestros trabajadores “manuales” de comienzos de siglo. La lección también vale para quienes creen que para movilizar a las masas bastan un par de consignas frenéticamente repetidas.

Un joven estudioso italiano del teatro mundial me expresó alguna vez su asombro de que en el Perú hubiera existido a comienzos de siglo un movimiento teatral obrero cuyos protagonistas eran trabajadores de fábrica.

Y, sin embargo, es la mera verdad. Algo más: eso constituye uno de los signos de la temprana vocación de cultura de nuestro proletariado. Cabe agregar que el teatro obrero en Lima o en Vitarte estaba dirigido por quienes al mismo tiempo eran líderes del naciente movimiento proletario.

Manifestación artística y empeño social eran una sola cosa para esos hombres lanzados a la conquista del pan y la cultura.

En las páginas del periódico “El Oprimido” Nº. 9, de mayo de 1908, encontramos uno de los primeros documentos de ese quehacer. En esa edición, al dar cuenta de la paralización por el 1º. de Mayo en las fábricas textiles de Vitarte, La Victoria, San Jacinto, Santa Catalina y El Progreso, así como en otros centros de labores, se expresa: “Inútiles los esfuerzos de los sempiternos titiriteros políticos por convertir en día de fiesta el 1º. de Mayo”.

El 1º. de Mayo no era entonces feriado. No acudir al trabajo era signo de coraje. En esa atmósfera hay que ubicar el acto del 1º. de Mayo de que se da cuenta en la citada edición, organizado por el Centro de Estudios Sociales Primero de Mayo, íntegramente formado por trabajadores “manuales” que conocían bien este pensamiento de González Prada:

“Solo hay un trabajo ciego y material -el de la máquina; donde funciona el brazo de un hombre, ahí se deja sentir el cerebro.” (Discurso “El Intelectual y el Obrero” en “Horas de Lucha”).

Lo cierto es que en esa fecha se estrenó el elenco del Centro Artístico Apolo, fundado, decía “El Oprimido” Nº. 10, “con el laudable propósito de contribuir al desarrollo intelectual de los trabajadores mediante la representación de obras que sean fiel reflejo de la vida práctica”.

El Apolo tenía el siguiente comité directivo: Presidente, Abraham Barrera; Vicepresidente, José Crovetto; Tesorero, Demetrio Espinoza; Bibliotecario, Roberto Infante; Secretarios, óscar R. Méndez y Delfín Lévano, y Director de Escena, Luis Romero.

Todos o casi todos esos personajes iban a desempeñar o desempeñaban ya un papel protagónico en el sindicalismo surgente e insurgente.

Era sólo un comienzo

Por esos años surgiría también el Centro Musical Obrero, cuyo Coro era ensayado por un músico de rigurosa formación académica, Juan B. Ugarte. Alguna vez la orquesta encabezada por el clarinetista Delfín Lévano, que había aprendido Música en el Ejército como recluta, puso sobre el escenario del Politeama una “Sinfonía del Trabajo”. Sin saber nada de Música concreta, los compañeros anarcosindicalistas hicieron sonar como parte de la ejecución un auténtico yunque cotidiano…

De viejos obreros escuché evocar el fervor de la veladas de “La Protesta” y el grupo teatral Germinal, y alguna vez, en corralones de Lince o de Surquillo asistí, de niño, a funciones clandestinas en que los viejos reponían las tercas escenas de su despertar y su esperanza. Entre el teatro y la vida había para ellos un breve tránsito.

EL “9 DE ENERO” DE VITARTE

Hubo en Vitarte el 9 de enero de 1915 un conato de masacre que sólo fue evitado por la inesperada presencia en un tren del general Avelino Cáceres, el gran jefe de montoneros. Un ¡alto, carajo! del corpulento y vozarrón héroe de La Breña contuvo la fusilería.

El episodio, que había empezado con un reclamo obrero, concluyó de todas maneras con la muerte del textil vitartino Andrés Vilela y varios heridos.

En recuerdo de ese hecho se fundó el Cuadro Artístico “9 de enero”. Mencionar a los actores de ese grupo teatral es reiterar los nombres de los dirigentes vitartinos en la lucha por las ocho horas: Adalberto Fonkén, Fernando Borjas, Antonio Patrón, Héctor Merel, Julio Portocarrero, Alberto Benites, Melquiades Arroyo.

El repertorio del elenco vitartino es impresionante. “El Cristo Moderno” o “El Espíritu de Tolstoi”; “Juan José” (nada que ver con el transitorio director de “El Comercio”); “En familia” y “Los muertos” de Florencio Sánchez (el máximo autor teatral de LatinoAmérica, exdirigente de una huelga portuaria en Montevideo); “Los espectros”, de Ibsen. Es decir…

Habría que agregar el intenso papel que desempeñaron en esos días las bibliotecas obreras: la del jirón Trujillo, en el Rímac; la de Vitarte; la que sostenía el negro Julio Reynaga en Trujillo; aparte de las sustantivas de algunos dirigentes obreros, que la policía fue saqueando, profanando, destrozando, al tiempo que martirizaba a sus dueños y lectores.

Sería injusto omitir periódicos obreros como “Armonía Social” o “Plumadas de rebeldía”, o los cancioneros rebeldes.

En el libro de homenaje a “7 Ensayos” (7 Ensayos: 50 años en la historia) que acaba de aparecer -texto polifónico y macizo, al margen de mi contribución personal- he intentado señalar cómo y por qué veo en José Carlos Mariátegui la continuación, y superación dialéctica de esa revolución cultural que figura entre los heroísmos de nuestros pioneros.

De esa gran veta se nutrió el Amauta, que iba a escribir en su olvidado texto sobre “Las Universidades Populares”:

El capital es expropiable violentamente. La cultura, no.

Nacida en los últimos años del siglo XIX, la clase obrera peruana avanzó temprano y rápido por el camino de la lucha de clases. En esa vía heroica, una de sus conquistas más difíciles -para ellos que a veces trabajaban doce horas, y de noche- fue la cultural.

Ese pasado es el que quisieran ocultar, o por lo menos deformar, el APRA y todos los enemigos de los trabajadores, que tienen miedo de que las manos callosas se apoderen también de la cultura, fruto jugoso siempre necesitado de la savia vital de los de abajo.

César Lévano

Director

web: http://www.diariolaprimeraperu.com/online/especial/la-primera-conquista-la-conciencia_37632.html

Publicado en Anarco-sindicalismo, Articulos

Comentarios desactivados en La primera conquista, la conciencia

Poesia proletaria y conciencia social.

(Aquí publico y hago de conocimiento colectivo el arte desarrolado por proletarios concientes y combativos que a la par con las luchas sociales y reinvidicaciones obreras, desarrollaban temas artísticos como la poesía,el teatro, la música, la danza, la redacciñon de manera autodidacta demostrando así lo equivocado que estaban los burgueses al afirmar que la clase trabajadora estaba imposibilitada de cultura y conocimiento. Este documento fue redactado por Alfredo Portal Eyzaguirre.)

Poesía Proletaria y Conciencia Social

La crítica oficial en el Perú ha soslayado o simplemente ignorado la

creación poética hecha por escritores de extracción proletaria,

fundamentalmente porque su temática está centrada en la denuncia

sobre la explotación y las condiciones de postergación en que viven.

También se trata del prejuicio arraigado y alimentado por la burguesía, de que un obrero, un trabajador de extracción social

proletaria o un trabajador de la cultura popular, está excluido,

marginado, ausente, del exclusivo predio de la literatura, al que

sólo una privilegiada elite puede llegar. La luz de la ilustración,

entonces, sólo alumbra a los elegidos, ungidos por un privilegio de

clase que quieren perpetuar en la literatura.

Sin embargo, en la historia de la poesía peruana, corre esta

vigorosa corriente de la creación clasista, sobre todo luego de la

consolidación de la organización del proletariado y a la orientación

que Mariátegui, con su docencia intelectual, impartiera, interesado

en el crecimiento cultural de la clase trabajadora. En los años aurorales de las primeras organizaciones de trabajadores, a inicios

del siglo veinte, en los que el poeta y político anarquista, Manuel

Gonzalez Prada, ejerció una gran influencia en los gremios artesanales del Perú, quienes en 1904, ya se constituyen en la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú. Surgen entonces

publicaciones como El Oprimido, en 1907, dirigido por los hermanos

Manuel y Delfín Lévano, el portuario Romilio Quesada, el obrero

textil de Vitarte Luis Felipe Grillo, creando el Centro de Estudios

Sociales Primero de Mayo. Luego, en 1910, los dirigentes Manuel

Caracciolo Lévano y su hijo Delfín, publicaron La Protesta, que

durante 15 años fue el principal medio de información y de

propaganda del movimiento obrero.

Al calor del combate por las reivindicaciones sociales, y contando

con una publicación para la clase obrera, surgen los poetas que usarán sus versos para extender la toma de conciencia de una realidad lacerante, producto de la explotación capitalista. La

importancia que estos trabajadores le dieron a la cultura, tradicionalmente en manos de la burguesía, fue determinante para que se forjara la poesía proletaria, como expresión de una literatura

clasista.

Muestra de poesía proletaria en el Perú:

Tu eres el brazo

de la riqueza

¿por qué…?

Porque eres el productor,

pero la clase,

rica y burguesa

se lleva el fruto

de tu sudor.

Tú que trabajas

humildemente,

que no eres pillo

ni eres ladrón;

pasas la vida

miserablemente

y eres esclavo

de un vil mandón.

Quieres obrero

sobre el planeta

cambiar de suerte

de condición

¡entonces canta

con el poeta!

¡viva la huelga

viva la unión!

A. Hekshen «El Obrero Hambriento» Lima, 1 de mayo de 1920 Publicado

en «El Obrero Textil» en la primera quincena de julio de 1920.

EL GRUPO INTELECTUAL PRIMERO DE MAYO

El día 7 de julio de 1956, en Chosica, un grupo de trabajadores

empeñados en la creación poética, lanzan un manifiesto en el que

anuncian la constitución de un movimiento cultural de raíz eminentemente clasista a nivel nacional, para difundir la creación

artística de la clase trabajadora, subrayando el punto de vista, la

emoción estética y la conciencia de clase del proletariado. Este fue

el nacimiento del Grupo Intelectual Primero de Mayo , cuya acta de

fundación suscribieron entre otros, Víctor Mazzi, Leoncio Bueno,

Eliseo García, José Guerra y Carlos Loayza, que fueron los impulsores de este movimiento. Luego se sumarían poetas de todo el país, como Algemiro Pérez Contreras de Jauja, Miguel Carrillo Natteri de Chincha, Jorge Sosa de Arequipa, Martín Parodi, de Tacna, Eduardo Ibarra de Lima, Teodosio Olarte, ayacuchano, Eusebio Arias

Vivanco, de Talara y muchos más que se fueron incorporando para

darle consistencia y calidad a este movimiento de clase.

Este grupo logra integrar por primera vez a los poetas clasistas de

extracción proletaria de todo el Perú, para impulsar la poesía popular, y la discusión en torno al arte y la literatura. Otra tarea importante que se impuso el Grupo Intelectual Primero de Mayo fue el del trabajo editorial, para publicar la obra de los poetas proletarios, como una respuesta a la indiferencia de la cultura oficial.

En el documento de fundación de este movimiento, se afirma:

«…constituir un movimiento cultural de raíz eminentemente clasista, a escala nacional, en el cual nos agruparemos todos los proletarios amantes del arte y la cultura, resueltos a plasmar un medio propio de expresión, una presencia inconfundible de la conciencia, el punto de vista y al emoción estética de la clase trabajadora en el campo de la creación estética.»

Leoncio Bueno, poeta fundador de este movimiento, nació en la Hacienda La Constancia, en Trujillo, el año 1921. De extracción

obrera, trabajó en la industria textil y luego fue mecánico durante

muchos años. Su singular talento como poeta autodidacta, ha sido

reconocido con las menciones honrosas en el Premio Nacional de

Poesía en 1971 y en el premio Casa de Las Américas de 1975. Es el

poeta proletario de mayor talento en la poesía peruana.

Canto Del Poblador de la Barriada

Pampa de Comas, diciembre de 1959

Aquí estamos

los desterrados;

aquí estamos

en medio del páramo;

bajo el golpe vital de nuestros picos

la tierra moribunda resucita.

Somos los desahuciados de la urbe.

Aquí estamos

junto a los temporales,

refritos bajo la inclemente canícula,

de pie, en la última trinchera de la inopia.

Eramos los herederos de Huayna Cápac,

hoy somos los despojados de la tierra;

aquí estamos, comiéndonos los rústicos peñascos

abriendo las entrañas al cerro con las uñas.

Somos los explotados,

los sin tierra, sin sol y sin oxígeno;

somos los que en la urbe

erguimos los rascacielos

e inflamamos

la cósmica elocuencia de las usinas.

Hemos venido en éxodo hasta los cerros áridos

nosotros los eternos combatientes de la bruma,

los siempre defraudados,

los nunca bien pagados,

los que hemos transpirado sangre y hierro

para que los patrones tengan ocio, oro, orgías

y lujosas mansiones con muñecas

Aquí estamos en el páramo,

hemos marchado como un gran ejército

palas en alto en pos de esos eriazos.

Aquí estamos en el páramo,

sedientos de bravísimas faenas,

más fuertes que el dolor, más duros que el flagelo.

(De «Al Pie del Yunque»)

Víctor Mazzi Trujillo, poeta nacido en Junín el año 1925, fue el

motor de la gesta del Grupo Intelectual Primero de Mayo. De

extracción obrera, tuvo la visión de compartir su pasión por la

literatura con otros compañeros, para pisar con seguridad el antes

exclusivo campo de la cultura, en el que la poesía proletaria era

marginada.

CANCION PARA EL PUEBLO DE CHILE

Con odio matador

El fascismo suena

Por tierra chilena

A muro y tambor.

Cayó el poblador,

El minero yerto;

Mas queda despierto

El viento rugidor.

Cayó el labrador

Y el estudiante,

Mas va adelante

El río atronador.

Cayó frío el cantor,

Muerto el albañil;

Mas vive el fusil

Del franco luchador.

Anda, ve y dile

Al mundo entero

Que aún sangra fiero

El pueblo de Chile.

Víctor Mazzi ha publicado: «Reflejos del Carbón»en 1947; «A Lengua

Viva», editado en Buenos Aires en 1975 y «Poemas de Vecindad», en

1975.

Carlos Loayza Gómez, nació en Sullana, Piura, el año 1925, albañil

de oficio y poeta de verso natural e intenso. Publicó su único libro

en la editorial del Grupo Intelectual Primero de Mayo: «Tomos del

Alba»(1947)

DE OFICIO Y BENEFICIO.

Por mi sudor sé lo que soy,

lo que ejerzo, lo que vivo

y cual el fin de mi sino.

El dolor es la instrucción

conque hablo, con que escribo,

me apasiono y me sublevo.

Sólo el cantar me concede

la satisfacción de ser esto,

que de mi esfuerzo queda.

Y con ello rumorosamente

iré desbrozando congojas

para darle tiempo al tiempo…

Al tiempo grávido de futuro

que se anuncia en las hojas

renacientes de mi calendario

Tomado de : La Protesta (periodico libertario)

web: http://laprotesta.zoomblog.com/archivo/2005/12/29/-Poesia-proletaria-y-conciencia-social.html

Publicado en Anarquismo, Poesia Proletaria

Comentarios desactivados en Poesia proletaria y conciencia social.

La experiencia del Comité Central Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo

Publicado en Movimiento obrero

Comentarios desactivados en La experiencia del Comité Central Pro-Derecho Indígena Tahuantinsuyo