La jornada laboral de las 8 horas es una de las más importantes conquistas de la clase obrera peruana, fueron años de heroica y tenaz lucha contra patrones y el propio Estado, ambos se unieron contra la clase obrera, haciendo caso omiso a sus reclamos, sin embargo el pueblo tendrá que realizar grandes gestas por sus derechos. Donde los compañeros anarquistas realizaron una tremenda labor de informacion y organizacion.

Hoy como ayer las luchas de los miles de trabajadores y trabajadoras son diarias. Sin desmerecer las mejoras conseguidas en el campo laboral a comparacion de los años 20, se ha mantenido la relacion patron-siervo. Existe una estrategia marcada y definida por los patrones. Un equilibrio estrategico que permite esta relacion jerarquica de patron-siervo.

El obrero necesita comida y descanzo para ser eficiente. Por tal razon gana un salario que le permite sobrevivir, no vivir. El patron decreta algunas leyes para calmarnos cuando reclamamos por algo con el fin de mantenernos trabajando tranquilos y produciendo sin perder tiempo. En fin es el praton quien tiene el control en el congreso. Y sabe que leyes promulgar y cuales no.

Aparte de eso el patron no quiere que sus siervos se distraigan conociendo su historia, ni en los sindicatos. Si quieren hacer todo esto el patron tambien se los brindara. Sindicatos dirigidos por la patronal, la historia de las luchas obreras contadas por la prensa del patron. Sumado a esto la diversion brindada por los agentes del patron.

Hoy los patrones y su sistema gritan: Ustedes los trabajadores (siervos) son libres, libres de decidir para quien trabajan, ustedes tienen el control de sus vidas. Esa es la libertad, que esconde la sangrienta dependencia que tienen los siervos al patron; la dependencia economica. El patron controla el mercado, concrola el costo de los alimentos, de la vivienda, de la educacion y de la salud. El siervo no es libre, esta atrapado por todos los lados para servir al patron. El siervo y su familia necesitan comer, vestirse, estudiar, ir al medico. Pero solo hay algo con lo que se accede en este sistema a todo ese tipo de cosas; el dinero. Dinero que solo el patron posee. Por lo cual los humanos nos vendemos y nos convertimos hoy en SIERVOS.

Pero el patron no siempre esta tan tranquilo. El siervo se organizo y se organiza, sus luchas recorren la historia, ejemplos de unidad, solidaridad marcan su destino.

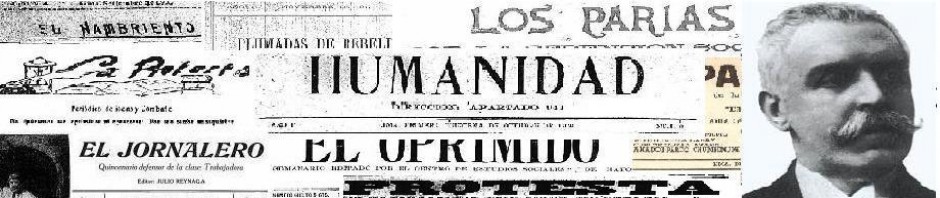

Es a fines del siglo XIX que el Peru los trabajaores empezaron a crear sus propios espacios, su propia prensa, sus sindicatos clasistas y revolucionarios. Un espiritu que hoy no se ha perdido pero que se desvirtuo con organizaciones burocratizadas y construccion del poder desde arriba.

Hoy recordamos “La Lucha por la Jornada de 8 Horas de Trabajo“ conquistas por la fuerza unida de los trabajadores. Hoy mas que nunca la union, organizacion y la lucha desde abajo han mostrado ser las herramienta no simplemente para conseguir mejoras en las leyes laborales, sino plantear de una vez la destruccion de esta relacion siervo-patron. Donde el siervo deje de ser siervo para convertirse en lo que realmente es, UN SER LIBRE. Destruir este sistema impuesto por el patron que se llama capitalismo, pero que tiene distintos nombres cuando la ocacion lo a merita. La relacion jerarquica, de explotacion y servidumbre hoy lleva el nombre de DEMOCRACIA.

Hoy como ayer las luchas de los miles de trabajadores y trabajadoras son diarias. Sin desmerecer las mejoras conseguidas en el campo laboral a comparacion de los años 20, se ha mantenido la relacion patron-siervo. Existe una estrategia marcada y definida por los patrones. Un equilibrio estrategico que permite esta relacion jerarquica de patron-siervo.

El obrero necesita comida y descanzo para ser eficiente. Por tal razon gana un salario que le permite sobrevivir, no vivir. El patron decreta algunas leyes para calmarnos cuando reclamamos por algo con el fin de mantenernos trabajando tranquilos y produciendo sin perder tiempo. En fin es el praton quien tiene el control en el congreso. Y sabe que leyes promulgar y cuales no.

Aparte de eso el patron no quiere que sus siervos se distraigan conociendo su historia, ni en los sindicatos. Si quieren hacer todo esto el patron tambien se los brindara. Sindicatos dirigidos por la patronal, la historia de las luchas obreras contadas por la prensa del patron. Sumado a esto la diversion brindada por los agentes del patron.

Hoy los patrones y su sistema gritan: Ustedes los trabajadores (siervos) son libres, libres de decidir para quien trabajan, ustedes tienen el control de sus vidas. Esa es la libertad, que esconde la sangrienta dependencia que tienen los siervos al patron; la dependencia economica. El patron controla el mercado, concrola el costo de los alimentos, de la vivienda, de la educacion y de la salud. El siervo no es libre, esta atrapado por todos los lados para servir al patron. El siervo y su familia necesitan comer, vestirse, estudiar, ir al medico. Pero solo hay algo con lo que se accede en este sistema a todo ese tipo de cosas; el dinero. Dinero que solo el patron posee. Por lo cual los humanos nos vendemos y nos convertimos hoy en SIERVOS.

Pero el patron no siempre esta tan tranquilo. El siervo se organizo y se organiza, sus luchas recorren la historia, ejemplos de unidad, solidaridad marcan su destino.

Es a fines del siglo XIX que el Peru los trabajaores empezaron a crear sus propios espacios, su propia prensa, sus sindicatos clasistas y revolucionarios. Un espiritu que hoy no se ha perdido pero que se desvirtuo con organizaciones burocratizadas y construccion del poder desde arriba.

Hoy recordamos “La Lucha por la Jornada de 8 Horas de Trabajo“ conquistas por la fuerza unida de los trabajadores. Hoy mas que nunca la union, organizacion y la lucha desde abajo han mostrado ser las herramienta no simplemente para conseguir mejoras en las leyes laborales, sino plantear de una vez la destruccion de esta relacion siervo-patron. Donde el siervo deje de ser siervo para convertirse en lo que realmente es, UN SER LIBRE. Destruir este sistema impuesto por el patron que se llama capitalismo, pero que tiene distintos nombres cuando la ocacion lo a merita. La relacion jerarquica, de explotacion y servidumbre hoy lleva el nombre de DEMOCRACIA.

LAS 8 HORAS DE TRABAJO EN EL PERU

I. Antecedentes y Primeras Organizaciones

Es en la colonia donde se da inicio una nueva forma de organización en la historia peruana; se empiezan a organizar en gremios por oficios, como una forma de protección de sus oficios de un grupo de personas que aseguran sus intereses, ya que si querían ejercitar un oficio debían pasar por un examen bajo la dirección de los maestros mayores del gremio, luego vendrá otra forma de organización en la segunda mitad del siglo XIX. En 1848 se funda en el Perú la primera Sociedad de Socorros Mutuos. Y en 1860 se funda otra sociedad como una asistencia social entre los afiliados, fue la Sociedad de Artesanos de Auxilio Mutuo. En 1886 se constituye la Confederación de Artesanos Unión Universal inicialmente conformada por cigarreros, carpinteros, peluqueros, sastres, carroceros y panaderos. Algunos dirigentes surgidos de las sociedades mutualistas organizaron los primeros congresos obreros (1896 y 1901 en los que empezaron a exponerse las reivindicaciones). A raíz del Congreso de 1901 se constituyó la Asamblea de Sociedades Unidas y se creó la biblioteca popular Ricardo Palma. Otra forma de organización fue el mutualismo que no era apto para la lucha por las reivindicaciones en cada centro de trabajo, no pudo defender los derechos como la huelga de Vitarte en junio de 1896 y la huelga de tipógrafos en setiembre del mismo año y en lugar de la lucha prefirieron practicar la ayuda mutua es decir formar una bolsa común para atender las enfermedades de los asociados, para enterrar a sus muertos…etc. Debido a esto fracasaron. Luego se formará los sindicatos como un instrumento de lucha organizada de los trabajadores por sus reivindicaciones.

Con la aparición de la industria moderna en el país, a fines del siglo XIX, hizo su ingreso también, junto a la clase capitalista criolla el proletariado moderno que se concentró en los sectores económicos Textil, Alimenticio, Minero y Agrícola. Junto a ellos los Obreros Panificadores, Portuarios, Gráficos, Ferrocarriles, eran las otras fuerzas sociales de notable importancia en esos años.

Muchos de ellos como anota Dennis Sulmont, habían salido de las filas del artesanado que había sido llevado a la ruina por la libre importación de productos extranjeros que inundaron principalmente Lima, donde se hallaba el grueso del artesanado peruano que a mediados del siglo XIX llegó a una crisis final luego de dar sus últimas batallas por impedir el ingreso masivo de mercaderías extranjeras.

Los obreros principalmente textiles, fueron los primeros en hacer sentir su protesta desarrollándose así en 1896 una primera Huelga exigiendo la reducción de la jornada de trabajo, aumento de salarios y mejora de la alimentación. Fue una Huelga dirigida por un grupo encabezado por Emilio Mendoza y que era en la fábrica Textil del Grupo Grace en Vitarte y que el Gobierno de Nicolás de Piérola tildó de «criminal» .

En 1986 sucede este acontecimiento que es muy importante ya que los trabajadores de la fábrica Vitarte deciden hacer una huelga casi espontánea, puesto que no había una organización obrera, reclamando el bajo salario y una disminución de las horas de trabajo, ya que laboraban de 6 a.m. a 10 p.m. Seria un adelanto de lo que será más adelante sus demandas, buscando la jornada laboral de las 8 horas.

Vendria luego la Huelga de los Portuarios de 1904 en el Callao donde murió Florencio Aliaga, a quien se recuerda como el primer mártir del movimiento obrero peruano.

En un ambiente totalmente hostil tanto de los patrones como del gobierno de turno fue germinando la conciencia clasista y la necesidad de mayor organización obrera y que denotaba con claridad que el interés del proletariado no es idéntico al de la clase capitalista y del Estado que salía en defensa de los patrones. Fue así como los obreros aprendieron a salir de su mundo fabril localista, comenzaron a visitar a otros obreros de las fábricas y Haciendas aledañas y a frecuentar con intelectuales que pudieran apoyar sus luchas. Así forjaron mas luchas.

II. Situacion del Proletariado

Varios eran los problemas que enfrentaba el naciente proletariado peruano. Si el artesanado laboraba sin jornada de trabajo por la naturaleza de su labor propia de talleres familiares y que era casi sin descanso y de lunes a domingo pues trabajaban sobre lotes de pedidos el naciente proletariado, concentrado en centros urbano industriales con patrones capitalistas estaban sujetos a jornadas laborales de entre 10 a 16 horas diarias, pésima alimentación que brindaban los patrones, malas condiciones de trabajo, salarios que no compensaban las continuas alzas del costo de vida, etc. Laboraban allí hombres maduros, mujeres y hasta niños.

El panorama era pues muy claro. Mientras unos se hacían cada vez más ricos, los otros, la mayoría de peruanos, veían cada vez más agravar su injusta situación en La Protesta (1911-1926) periódico anarquista; en ella encontramos a los mismos obreros como redactores de sus vidas, sus quejas, sus comunicados y por supuesto su protesta. En ella se lee: “(…) y la tempestad es evidente, porque hay madres que en vano se estrujan los pechos, porque hay miserables que no pueden llevarse un pedazo de pan a los labios, porque hay degenerados, porque no hay luz para los espíritus, porque nos ahogamos en esta atmósfera de bajas pasiones, de egoísmo brutales, de pequeñeces, de injusticia (…)” También encontramos entre la prensa obrera la de los textiles donde denuncian sus problemas. Citando concretamente en El Obrero Textil: “Los 3 ó 4 soles que percibimos hoy día no son suficientes para poder atender siquiera nuestros alimentos y la de nuestra familia. Si bien es cierto que ahora un año nuestros patrones aumentaron en un 30 % nuestros exiguos salarios, los artículos alimenticios han encarecido en un 200% y nuestros explotadores han subido el precio de los géneros hasta un 300%” El trabajo de un obrero era de 16 horas diarias, sin dominical, sin vacaciones anuales, sin leyes de protección contra accidentes. Así lo cuenta un protagonista de la época, Julio Portocarrero: “Las condiciones de trabajo eran duras, desde las 6:30 am. hasta las 9:00 pm., con un intervalo para el desayuno de un cuarto de hora, de 9:00 y 9:15; luego 11:00 y 12:00 para el almuerzo y después de 6:00 a 7:00pm para la cena, se trabajaba a destajo y luego por supuesto el salario era bastante deficiente”

Y donde vivia la clase obrera? Ellos también nos lo describen en su prensa: “La vida del pueblo encerrado en callejones y casa de vecindad es triste es horrorosa, es injusta, es criminal. Las familias apenas si desayunan una taza de te y un pan, otras que hacen una sola y escasa comida al día” En 1928 un obrero ganaba 3 soles diarios en lo que al mes vendrían 75 soles, gastando el 60% en comida y 40% en vivienda. Steve Stein menciona: “Temían mucho a las enfermedades ya que acaecía a la pérdida de trabajo (…) pagaban por vivienda algo de 16 ó 18 soles que costaba de 2 habitaciones en un callejón.” En el Archivo General de la Nación (AGN) encontramos expedientes de 1938 sobre las viviendas obreras, donde los representantes de propietarios Urbanos de la Provincia de Lima, envía una carta al Señor Presidente de la República pidiendo que no se produzca la desaparición de solares y callejones por decretarse la ley 8487 sobre la inspección de la vivienda obrera, esto obligaba a los propietarios hacer arreglos y a su vez causaba la subida de los alquileres, argumentando: “De este modo las viviendas que antes se alquilaba por la merced conductiva que fluctuaba entre 3 soles y 10 soles mensuales están desapareciendo casi por completo convirtiéndose en virtud de las mejoras efectuadas, en arriendos mínimos de 12 soles (…) Así para poder alquilar un cuarto cuya renta sea de s/12 soles al mes, el inquilino que tiene que contar con la suma de s/ 48 soles al constituir el deposito de s/ 36 soles equivalente de 3 meses y s/ 12 por el primer mes adelantado. En casi todos los casos esto resulta imposible para el inquilino, que es persona pobre y hasta menesterosa, que nunca tuvo junta esta cantidad de dinero la cual correspondería para él un verdadero capital de trabajo (…). En solución a estos problemas no puede ser indiferente el Estado, sobre todo si se considera que en prudente estimación hay en Lima no más de 50 mil habitantes acostumbrados a pagar arriendos inferiores a s/ 10 soles mensuales y cuyos recursos económicos no les permite abonar más (…)” Con esta carta enviada por los propietarios conocemos los pagos que hacían los obreros para el alquiler de sus cuartos y en qué condiciones vivía la clase obrera peruana y por qué tuvo que intervenir el gobierno con la resolución para la inspección de estas viviendas, en vista que vivían en tan malas condiciones que hubo una ley para inspeccionarlas, claro esta esto no les convenía a los propietarios de las viviendas, ya que tenían que hacer arreglos y eso les costaría. Inclusive los mismos aluden a la clase obrera como pobres, muy pobres que sus míseros sueldos no les alcanzaban para pagar un sólo cuarto. Vemos el problema de vivienda en sus gastos, sin embargo esto nos lleva a la pregunta, ¿y la educación? Ellos no fueron indiferente a este problema se organizaron y en 1922 crearon las universidades populares inclusive había una comisión de la formación de bibliotecas como la de “Ricardo Palma”, la clase obrera no se quedo de brazos cruzados ente sus problemas buscaron soluciones inmediatas.

III. Los Anarquistas

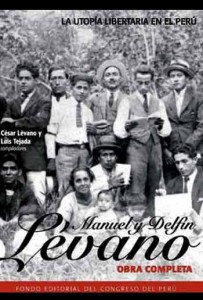

Los anarquistas combatieron a los mutualistas por no enfrentar la raíz del problema de los trabajadores y por su compromiso con los políticos de la época. Los panaderos fueron los primeros en romper con la Confederación de los Artesanos (posición mutualista) y formaron en 1904 la Federación de Obreros Panaderos “Estrella del Perú”(con ideas anarquistas) en este grupo estuvieron Manuel Caracciolo Lévano y Delfín Lévano entre otros, inician el movimiento sindical y organizan por primera vez el 1° de Mayo en 1905. En esa velada que tenia como ponentes a Manuel Gonzáles Prada y Manuel Caracciolo Lévano fue donde Gonzáles Prada pronuncio su fecundo discurso “El intelectual y el Obrero”. Allí lanzó Manuel Caracciolo Lévano, su discurso “Qué son los gremios obreros en el Perú y lo que deberían ser”. Era el primer programa proletario de nuestra historia, y en él se llamaba a la organización y la lucha por la jornada de ocho horas y otros derechos, contó con una masiva participación de la clase trabajadora (aproximadamente 5 000 personas. Nos cuenta César Lévano al respecto: “Manuel C. Lévano, un trabajador, un hombre igual que ellos habían hablado cosas terribles, luminosas, verdaderas. Todo el dolor de clase, toda la injusticia de clase, habían convergido en esa frase que martillaban ahora en cada cerebro: ¡Viva la jornada de ocho horas!”

Fue el tema central la lucha por las 8 horas de trabajo. La clase obrera peruana empezó a adoptar las ideas anarquistas, ayudándole a organizarse sindicalmente y es por eso que se hablará del anarco-sindicalismo. A partir de 1905 los trabajadores desfilan cada primero de mayo por las calles de Lima y Callao con la bandera roja y negra. No puedo dejar de mencionar a la prensa obrera anarquista que fue de gran importancia, y sirvió como defensa frente a las calumnias de una prensa conservadora que tergiversaba el problema obrero describiéndolos de revoltoso y violentos en vista de que no habían vivido antes este movimiento social. Como fue el caso del periódico La Prensa que se manifiesta en contra de las huelgas obreras, esto causó una réplica en Los Parias colocando como titular “Las huelgas y La Prensa”: “(…) La Prensa ha censurado desde un principio la huelga de Huacho. Trató de extraviar la opinión pública (…) los panaderos se declararon en huelga en solidaridad a la matanza de mujeres de Huacho. Es criminal, es inhumano, decir que las huelgas no son provocadas por la miseria del pueblo, sino por la labor envidiosa de unos cuantos agitadores. Solamente a un cretino se le ocurre decir tales torpezas (…)” Los periódicos obreros con influencia anarquista eran: La Protesta, Los Parias, el Hambriento, el Oprimido . La Protesta como la principal difusora ellos nos dirán: “(…) sacamos “La Protesta” voceando la anarquía como ideal nuestro y el sindicalismo revolucionario como medio de organización obrera” .

IV. Escalada de Luchas

Con esta conciencia de clase y organizados los obreros avanzan con paros y movilizaciones. Se desplegaron grandes luchas en el ínterin todas ya animadas por la pretensión de las 8 horas de trabajo. En 1911 se desarrolla el primer Paro General en Lima en solidaridad con los obreros de Vitarte que habían sido masacrados por las tropas del Gobierno ante sus reclamaciones desoídas. Represión que mostraba así la cara que siempre ponen cuando se trata de las reivindicaciones obreras y sociales: salir a defender al capitalista, a la clase económicamente dominante.

Vino luego la gran Huelga de 1912 en el Valle de Chicama, en el Norte del país, en las Haciendas Casa Grande, Zucher Plantagen, Roma, Chiclin, Cartavio, etc. donde protestaban por los bajos salarios, precios elevados de los alimentos vendidos obligatoriamente en los Tambos, por la disminución de sus jornales por los nuevos empleados extranjeros que traían los Hacendados y que fue reprimida con gran violencia por la fuerza pública en el Gobierno del Presidente Billinghurst.

En 1913 en el Callao se sentó por vez primera las 8 horas en el Perú en un sector de la clase trabajadora en medio de un ejemplo de unificación obrera. Ese año se inició un Paro General de los Metalúrgicos, Textiles, Tipógrafos, Panaderos, etc., en apoyo a la huelga iniciada por los Jornaleros de la Unión General de Jornaleros del Callao, que demandaban 8 horas de trabajo junto al abaratamiento del precio del pan, y que se inició el 7 de Enero de 1913. Fue todo un movimiento huelguístico que casi puso de rodillas a la patronal que empleaba jornaleros en los Muelles del Callao y que mereció una dura represión desde el Estado cuyo Gobierno decretó el estado de Sitio por la fuerza del movimiento obrero tanto en Lima y Callao.

El Presidente Billinghurst y sus politicas populistas sacaron aquí su verdadera faz llegando a Reglamentar las Huelgas por lo que el movimiento obrero comenzó a ver en los gobiernos sus auténticos enemigos de clase. Comentando esta gesta obrera, Cesar Lévano señaló que «El Paro se extendió tan avasalladoramente que el Presidente Billinghurst atemorizado puso a Lima en estado de sitio. En la ciudad otrora convencional, el cierrapuertas de fondo nuevo; los que se parapetaban era solo los privilegiados de las calles céntricas. En las vías Principales mandaban los huelguistas».

Pese a la dureza con que el Estado trató a los huelguistas, el movimiento obrero consiguió las 8 horas de trabajo para los obreros del Callao. Los diarios transmitieron el decreto gobiernista:

» Lima, 10 de Enero de 1913,

Vista la petición formulada por los jornaleros de Muelles y Dársenas del Callao y encontrándose justificadas las razones que exponen se resuelve:

Desde la fecha la descarga en el Muelle y Dársena y en la Bahía del Callao tendrá lugar durante todos los días útiles del año desde las 7 a.m. hasta las 11 a.m. y desde la 1 p.m. hasta las 5 p.m. derogándose en esta parte el art. 41º del Reglamento aprobado por Resolución Suprema del 31 de Enero de 1875.

Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.

Rúbrica del S.E.

Maldonado»

Luego tendríamos mas luchas obreras. En 1913 en Talara y Negritos, en el norte peruano, los petroleros sacaron adelante una Huelga exitosa y que trajo consigo el despido de varios lideres obreros por parte de la empresa inglesa Duncan Fox y que fueron repuestos gracias al apoyo de los obreros del Callao que sabotearon los embarques y desembarques de dicha empresa.

Luchas tambien se registran en Huacho, Sayán, Supe y Pativilca que en 1916 reclamaron un aumento hasta del 50% de sus jornales por el alza del precio de las subsistencias. En Huacho, el 10 de Junio de 1916, en medio del fragor de la lucha hubo una matanza de trabajadores siendo victimadas las mujeres Irene Salvador y Manuela Chaflajo.

Hubo también mas luchas de los trabajadores textiles, una de las cuales en 1915 culminó en masacre con el asesinato de Vilela en Vitarte.

Junto a ella, el proletariado peruano fue forjando sus órganos de clase las que fueron vertebrados en torno a la lucha por las 8 horas de trabajo.

Anota Sulmont que en 1918 los anarquistas del Grupo La Protesta constituyeron La Federación Obrera Local de Lima en reemplazo de la Federación Obrera Regional de 1913, estando agrupadas en ella los gremios de Panaderos, Textiles, Gráficos, Ferrocarrileros, Zapateros, Sastres, Mosaistas, Picapedreros, Jornaleros del Callao, Trabajadores Marítimos y otros.

En su I Congreso de Diciembre de 1918, esta Federación se impuso bregar por la Jornada de 8 Horas. Ya para Noviembre por Ley Nº 2851 a iniciativa de José Matías Manzanilla el Estado consideró ya la jornada laboral de 8 horas diarias para las mujeres y los niños así como el trabajo de 45 horas semanales lo que atizó el ambiente laboral, especialmente en el sector textil.

V. La Vispera

Esto despertará en los obreros las fuerzas de seguir luchando y conquistar las 8 horas de trabajo para todos, repercutió principalmente en las industrias de tejido, el 23 de diciembre los trabajadores de la fábrica “El Inca”, ingresan a la huelga indefinida. Luego, una comisión de 20 hombres se traslada a Vitarte para poner en conocimientos a sus compañeros. Luego que los obreros de la fábrica “El Inca” llegan a Lima se reúnen con los obreros de la capital y se realiza una asamblea para definir el problema y plantear su pliego de reclamos en conjunto.. A los pocos días se les unieron los trabajadores textiles de la Vitarte Cotton Mill formando ambos el Comité de Lucha Vitarte-Inca, haciendo un llamado a que los demás trabajadores de tejidos.

Este llamado no sólo fue a los trabajadores textiles, sino a toda la clase trabajadora.

Luego, los obreros forman comisiones para visitar las distintas fábricas de Lima y Callao. Comisiones formadas por dos mujeres y dos hombres o un hombre y una mujer. Estas Comisiones obreras dejaban el mensaje claro en cada centro fabril: Huelga por las 8 horas de trabajo. Entre el lunes 26 de Diciembre al Sábado 31 los obreros textiles ya habían paralizado totalmente. Fábricas como Victoria, Vitarte, San Jacinto y La Unión.

En un comunicado del Comité enviado al público dice lo siguiente: “(…) No es un capricho el que sostenemos: es un deber altamente humano que los hijos de obreros tengan salarios y un trabajo que les permita alimentarse mejor y dar debido descanso a su organismo a fin de que las generaciones futuras sean fuertes en energía física y moral” . Formando el Comité de Huelga Vitarte–Inca establecieron propagandas en otras organizaciones obreras, solicitando su apoyo y el nombramiento de representantes, el 26 de diciembre la fábrica de Tejido La Victoria se les unió, como San Jacinto y el 28 de diciembre El Progreso. Los panaderos, por su cuenta, presentaron el 30 de diciembre a los propietarios de panaderías su pliego de reclamos, marcando las 8 horas de trabajo.

En la asamblea realizada el 31 de diciembre de 1918, se acordó la convocatoria a un mitin obrero, para el 01 de enero de 1919 a la vez se elevaba el pedido al Ministro de Justicia de liberar a los compañeros detenidos en Huacho (entre ellos Gutarra) que fueron apresados allá al informar de la huelga a los compañeros de huacho, en el parque Neptuno (donde fue la asamblea) fueron reprimidos por la fuerza policial, deteniendo a muchos compañeros. En esta misma asamblea se acordó pasar la siguiente nota a la Federación de Estudiantes del Perú (FEP), solicitando su apoyo moral, en esos momentos el presidente FEP era el estudiante Felipe Chueca. El 2 de enero se sumaron los panaderos y es cuando aparecen las primeras ollas comunes en la capital.

El 6 de enero el Comité de Huelga reunido en el local de la Sociedad Hijos del Sol, constituido por los delegados de las fábricas textiles: El Inca, Vitarte, La Victoria, San Jacinto, La Unión; se acordó disolverla designándose en su reemplazo el Comité Pro-Paro General, al sumarse los delegados de Huacho, jornaleros del Callao, motoristas y conductores, zapateros y curtidores. En aquel entonces la prensa informaría la posición que toma el propietario ante la huelga: “(…) pues estos se niegan a conceder el jornal de 8 horas, que según todos las versiones es el punto capital para los arreglos; ante esta negativa de parte de los propietarios, ayer no han concurrido a varios establecimiento, los panaderos paralizando de esta manera las labores cotidianas y obligaciones a los dueños a cerrar sus puertas” . Y en los periódicos anarco-sindicalistas denunciaban la actitud de los patronos: “Ningún gremio peor condenado en el trabajo que este sometido a una labor antinatural y fatigosa, condenado por la ciencia médica, el obrero panadero es víctima de la explotación capitalista y de las enfermedades generadas por esa profesión antihumana, sin embargo, los patronos, con el fútil pretexto de que sus negociaciones no le permiten aumentar sus planillas de agosto, pero sí se les permite comprar automóviles y construcciones se niegan a aceptar la jornada de 8 horas” .

VI: Haya De la Torre el Oportunista

El 13 de enero empezó definitivamente el paro nacional continuando el 14. En esos días toda Lima estaba paralizada ya que solo transitaban las ambulancias. Es aqui donde aparece la fijura de Victor Raul Haya de la Torre y su presunto protagonismo en la obtencion de las 8 horas en el Peru. Carlos Barba nos cuenta lo que realmente paso: „ habían reunido a las fuerzas policiales y del ejército, cañones, ametralladoras y cuanto hay en el Parque Neptuno. Nos tenían un miedo tremendo. Y entonces el ministro Augusto Vinelli mando pedir una comisión para conferenciar sobre la petición de los obreros. Se nombró una comisión y ninguno quería ir. Tenían temor, porque estaban las tropas rodeando. Entonces alguien dijo que deberían ir los estudiantes. Allí había ido Haya De La Torre, Bruno Bueno De La Fuente y Valentín Quesada. Dijeron que la fuerza no se atrevería a abusar con ellos; ese fue el motivo de la intervención de Haya De La Torre. De ahí es donde viene la famosa figura que (los apristas) quieran dar, de que el tiene algo que ver con las organización de la lucha de las ocho horas. El no tuvo nada que ver con esto. Eso fue hecho por los trabajadores, por los dirigentes obreros y por los agitadores que les llamaban en esa época “los del Grupo La Protesta” y todas esas cosas; esos fueron los que hicieron la jornada de las ocho horas, no el Sr. Haya De La Torre.“

Pero muchos desconoces esta parte de la historia entre ellos Felipe Cossío del Pomar que hace referencia a un sólo hombre quien logró la conquista: “La justiciera jornada de 8 horas la idea inspiradora es una, la voluntad realizadora también es una, las dos emanan de Víctor R. Haya de la Torre” .

VII. Las 8 Horas de Trabajo en el Perú

El 8 de Enero de 1919 el Presidente Pardo suprime las garantías individuales y disuelven violentamente las manifestaciones y concentraciones obreras especialmente en Vitarte, ordenando también la detención de los dirigentes sindicales demostrándose una vez mas que el Estado solo representa a la clase capitalista y que no le interesaban las demandas obreras.

Esta provocación estatal es respondida unitariamente por la clase trabajadora que el 13 de Enero decreta un Paro General siendo su Comité de Huelga Central presidido por el obrero textil Fausto Navarrete y conformado por Carlos Barba, Nicolás Gutarra, Julio Portocarrero y César Fonkén, todos ellos obreros. El diario el Comercio informaba que todas las mociones eran aprobadas a las 4 de la mañana:

«1º Proclamar el Paro General por 48 horas.

2º Siendo el Paro General una significación moral, incluidos en ésta la libertad incondicional de los apresados en Casapalca, como también de todos los compañeros que por motivo del movimiento fueron reducidos a prisión;

3º La Asamblea protesta contra la fuerza brutal del militarismo por derramar sangre de los trabajadores, en su necio afán de sostener el estado normal de cosas.

4º la Asamblea al proletariado nacional hace un llamado para la conquista de las 8 horas por la acción directa»

Comisiones obreras salieron ni bien culminó la Asamblea. La solidaridad con esta lucha no se hizo esperar en El Callao, pese a que los Jornaleros ya gozaban de las 8 horas por su lucha de 1913. Allí los delegados de los huelguistas, Julio Portocarrero y Julio Campos. Este último, según narra Portocarrero, «se acercó a José Avante, el presidente de los Jornaleros… Les habló. El Presidente se trajó una banquita que tenía ahí. Dio la voz para que pararan todos y no ingresara ningún trabajador al muelle. El muelle Dársena quedaba frente a la plaza Grau. En la reja de entrada habló a los compañeros: aquí hay una delegación que ha venido de Lima, a poner en conocimiento que se ha decretado el Paro General. Así es que ya saben Ustedes lo que hay que hacer. !Vamos al Paro General! » Nada más. Yo no tuve que pronunciar una palabra más. Cada uno dejó de entrar al trabajo, y se fue.»

Pero el trabajo de solidaridad de los jornaleros no quedó allí. En el relato de Portocarrero hallamos una muestra de lo que es el poder obrero que sin pedir nada a cambio expresan solidaridad de clase:

«Cada uno dejó de entrar al trabajo, y se fue. A dónde se fueron? Se fueron primero a hacer parar a los tranviarios; luego a hacer parar a los del Molino Santa Rosa y Cogorno; se fueron a hacer parar a los del Vulcano; se fueron a hacer parar a los de la factoría El Águila y Guadalupe, y así a todos los centros de trabajo. Nosotros dimos una vuelta por ahí y dijimos, «vamos a Lima». Cuando nosotros quisimos ir a Limas, ya no encontramos ningún tranvía, ya no había tranvía. Todo estaba paralizado. La gente emprendía la marcha hacia Lima a pie. Nosotros también nos vinimos así.»

Lima y Callao, incluyendo sus Balnearios, entonces, estaban paralizados totalmente el dia 13 de Enero.

Las clases dominantes, los capitalistas, el gobierno, su gendarmería, todos estaban a la expectativa luego de ese día y temerosos tuvieron que ceder a la exigencia obrera. Así el 15 de Enero de 1919, el Ministro de Fomento Manuel Vinelli fue enviado por el Presidente José Pardo a leer en el local de la Federación de Estudiantes, donde hoy es el Museo de Arte en el Paseo Colón de Lima, El Decreto con el que se oficializó las 8 horas de Jornada laboral en el Perú. El Director de Fomento, Sr. Figueroa fue comisionado por el Gobierno para dar a conocer a los Huelguistas en el Local donde se concentraban en el Parque Neptuno que estaba totalmente cercado por el Ejército.

El 15 de enero de 1919 se logró la conquista de 8 horas laborales después de años de espera y luchas constantes, el pueblo salió a las calles de Lima festejando su victoria.

Asi se convertirian en los primeros en conquistar en América la jornada de ocho horas.

VIII. Conclusiones

Luego de la conquista de las 8 horas el 15 de enero de 1919, los obreros tuvieron que seguir luchando para mantenerla y no dejar que le quiten lo ganado. A pesar, de su conquista todavía en 1920 había patronos que no respetan la ley de 8 horas de trabajo. Esto lo conocemos por las cartas emitidas por los propios obreros y también lo denunciaran en la prensa escrita. La clase obrera se dará cuenta de la gran importancia que es organizarse para poder ser escuchados y exigir sus demandas -como se vio- antes no existía una organización sindical (1896), no estaban unidos, esto les convenía a los patrones, ya que podían expulsar a los dirigentes y el resto de trabajadores no podían hacer nada para evitarlo. Pero esto con los años fue evolucionando se empezaron a organizarse y no solo eso también adoptaron una ideología; las ideas de los anarquistas, que les enseñaro a ser más unidos y solidarizarse con sus compañeros ya que se dieron cuanta que tenían un problema en común. El proletario para entonces se convierte ahora en clase obrera. Con la formación de las Federaciones obreras la clase obrera salía en defensa de sus compañeros, como fue el caso de enfermedad donde eran despedidos entre muchos otros casos.

La jornada laboral de las 8 horas es una de las más importantes conquistas de la clase obrera peruana, fueron años de heroica y tenaz lucha contra patrones y el propio Estado, ambos se unieron contra la clase obrera, haciendo caso omiso a sus reclamos, sin embargo el pueblo tendrá que realizar grandes gestas por sus derechos. Donde los compañeros anarquistas realizaron una tremenda labor de informacion y organizacion.