INDICE

PRIMERA PARTE

ORIGEN Y FORMACION DEL MOVIMIENTO OBRERO PERUANO

CAPITULO PRIMERO: COFRADIAS, GREMIALISMO Y MUTUALISMO.

1.- Las cofradías en la Sociedad Colonial

2.-El Primer Paro de Lima, en 1684

3.-Las Actividades Gremiales en el Virreynato

4.-Los Gremios en Lima Colonial

5.-Los Gremios en los inicios de la República

6.-El Progreso Industrial en el primer Gobierno de Ramón Castilla

7.-La Economía Peruana en los momentos previos a la aparición del Mutualismo

8.-La Situación de los Artesanos de Lima, en 1859

9.-El Conflicto de Puertas, Ventanas y Molduras Extranjeras en la Ciudad de Lima en 1859

10.-El Mutualismo

10.1.-Etapas en la Evolución del Mutualismo

10.1.1.-Etapa de Formación

10.1.2.-Etapa de Consolidación

10.1.3.- Etapa de Decadencia

11.-Inicio y Expansión de las Entidades Mutualistas

12.-El Mutualismo durante la Guerra con Chile

13.-El Civilismo en la escena nacional

14.-Huelga de Tipógrafos de 1883

15.-La Situación Económica y Social de Lima después de la Ocupación Chilena

16.-La Confederación de Artesanos Unión Universal

17.-Fundación, organización y Actividades de la C.A.U.U.

18.-La Huelga de Panaderos de 1887

19.-El Mutualismo en Provincias

20.-Decadencia del Mutualismo

20.1.-Presencia del Anarquismo

20.2.-Desarrollo de la Industria y Aparición del Proletariado

20.3.-Práctica gremial de convivencia con los grupos de poder político

20.4.-Desconocimiento de la realidad nacional

20.5.-Intervención del estado en los asuntos laborales

CAPITULO SEGUNDO: EXPANSION INDUSTRIAL Y LUCHAS SOCIALES EN LA ULTIMA DECADA DEL SIGLO XIX Y COMIENZOS DEL XX

1.-El proceso Industrial a Fines del Siglo XIX

2.-La Huelga de Panaderos. Enero de 1887

3.-La Huelga de Cigarreros y Tipógrafos. 1896

4.-La Huelga de los Trabajadores Textiles de Vitarte. 1896

4.1.-Los orígenes de la huelga en el marco del Gobierno de Don Nicolás de Piérola

4.2.-Los Sucesos

4.3.-La intervención del Diputado Obrero Santiago Giraldo

4.4.-Balance del Conflicto

5.-La cuestión Obrera de Lima a comienzos del Siglo XX

6.-La Huelga de los Cocheros. Lima 1900

7.-El primer Congreso Nacional Obrero

7.1.-Objetivos del Congreso

7.2.-Las Juntas Preparatorias

7.3.-La problemática Obrera en el Congreso

8.-La Asamblea de Sociedades Unidas

9.-La Huelga de Panaderos de 1901

CAPITULO TERCERO: EL ANARQUISMO Y EL MOVIMIENTO OBRERO

1.-Orígenes del Anarquismo en el Perú

2.-El Anarquismo y los Centros de Estudios Sociales

3.-Christian Dam y la Liga de Libres Pensadores

4.-Apuntes Biográficos de Don Manuel Gonzáles Prada

5.- La Unión Nacional y la Clase Obrera

6.-Manuel Gonzáles Prada y el Obrerismo Peruano

6.1.-Lucha contra el Capitalismo

6.2.-El concepto de Trabajo

6.3.-Crítica a la C.A.U.U.

7.-Manuel Gonzáles Prada y la Alianza de los Trabajadores Manuales e Intelectuales

8.-Manuel Gonzáles Prada y los objetivos de la Clase Obrera

9.-El Anarquismo en el Movimiento Obrero peruano

9.1.-Anarco-Sindicalismo

9.2.-El Anarquismo en las Celebraciones del Día del Trabajo

9.3.-Prensa Obrera: “Los Parias”

10.-la Huelga de los Jornaleros del Callao. 1904

11.-“Humanidad” y los Sucesos Laborales de 1906

11.1.-La Huelga de los Jornaleros del Callao de 1906

11.2.-La Huelga de Vitarte de 1906

12.-La Huelga de Iquique. 1907

13.-La Huelga de Vitarte. 1911

14.-Zoila Aurora Cáceres y el Movimiento Obrero

15.-Billinghurst y la Realidad Política-Sindical de 1912-1915

16.-La Huelga de los Petroleros de Talara. 1913

17.-La Jornada de las 8 horas en el Callao. 1913

17.1.-Efectos del Triunfo de las 8 Horas en los Gremios del Callao

18.-La Imprenta Proletaria

19.-La Huelga de Vitarte de 1915

20.-Los Movimientos de Jornaleros y Obreros en Huacho. 1916-1917

20.1.-El anarco-sindicalismo en Huacho

20.2.-La Huelga de Jornaleros de 1916

20.3.-La Huelga de los Jornaleros de 1917

——————————————————————–

——————————————————————–

PRIMERA PARTE

ORIGEN Y FORMACION DEL MOVIMIENTO OBRERO PERUANO

CAPITULO I: COFRADIAS, GREMIALISMO Y MUTUALISMO

1.- LAS COFRADÍAS EN LA SOCIEDAD COLONIAL

La empresa de la Conquista, impuesta mediante la espada y legitimada en nombre de la Cruz, trastocó la organización social incásica. España trasladó a las regiones conquistadas su estructura social y las aplicó en todos los órdenes de la vida económica, política y cultural de las nacientes colonias.

Una de las instituciones sociales que llegó al continente, sustentada en principios de la fé católica, fueron las Cofradías; instituciones de carácter solidario y de auxilio mutuo, que tuvieron como objetivos fundamentales; oficiar las celebraciones de índole religioso, festejar las diversas fechas señaladas a los Santos Patrones y perennizar el culto a los muertos, todo esto, combinado con tareas asistenciales entre sus miembros, generalmente provenientes de los sectores más desposeídos.

Estas asociaciones fueron expresión religiosa del feudalismo en Europa; cuyas sociedades nacionales estuvieron, en lo espiritual, inmersas en la práctica de un férreo dogmatismo místico; y en lo económico, bajo la vertical influencia del latifundio. La base humana que sustentaba dicho sistema, estaba compuesto en su mayoría por siervos adscritos a la gleba, que laboraban y producían riquezas, sin más objetivos que subsistir, luchar por su señor y servir a la fé católica predominante, a través de ritos y mandamientos que obligaban las Cofradías.

En el Perú, su establecimiento se hizo inmediatamente después de consolidada la Conquista y cobró auge en la época del Virrey Amat y Juniet, quien recibió de la Corona, normas precisas para su autorización y funcionamiento oficial.

Una disposición real de fecha 9 de Diciembre de 1763, fijó las condiciones a que deberían atenerse para que, sus constituciones de fundación fuesen aprobadas y merecedoras de la Real Licencia. El mismo Amat, con el objeto de mejorar su desarrollo y extirpar los constantes abusos que se cometían con sus rentas, dictó en 1768, el respectivo reglamento normativo. (1)

Las Cofradías en el Perú recibieron este tratamiento, así, en las hermandad más antigua de Lima, la de Petateros y Sombrereros, aparece firmando en sus Estatutos el Rey Fernando VII, el 21 de Agosto de 1763. Más tarde, en 1767, se convirtió en sociedad Fraternal de Sombrereros (2).

En 1879, funcionó como “Sociedad Humanitaria”, teniendo como fines: a) Auxiliar a sus miembros en caso de necesidad, b) Fomentar conferencias públicas, c) Patrocinar todo lo que tiende en provecho de sus asociados, d) Mantener relaciones amistosas con instituciones de la misma índole. En 1895 reorganizó sus actividades bajo la advocación de Nuestra Señora de Santa Ana, del templo de Copacabana.

En sus inicios las Cofradías estuvieron conducidos por españoles y criollos, pero posteriormente, debido a la intervención de la población indígena en las tareas artesanales de la capital su importancia decreció, a tal punto que en el Siglo XVIII los indios llegaron a tener mayoría en gremios y cofradías y ocuparon cargos de importancia en las mismas, como en la Cofradía de Zapateros o de San Crispín, establecida en la Catedral (*).

—————————————————————

* Para mayores detalles del tema ver:

Basadre Jorge. Perú Problema y Posibilidades. Segunda Edición.

“Algunas Reconsideraciones Después”. Pub. Banco Internacional del Perú – Lima 1978. Pág. 306.

—————————————————————

También existieron en Lima, Cofradías compuestas por negros, cuya organización y esfuerzo por mantenerlos se debió a la Compañía de Jesús. La mayoría de estas asociaciones se ubicaron en barrios populares, como la calle Lanerías (Jr. Santa), Santa Clara y Malambo (Barrio de San Lázaro). Un autor (3) afirma que en “…Mata Siete, la finca Nº 2458, en 1810 pertenecía a la Cofradía Taitas Mondongos y la casa siguiente Nº 2459 pertenecía a la Cofradía de los Congos. Muchas veces estas Cofradías se hacían presentes en actividades públicas, así en 1812 al saberse el nombramiento de Baquíjano y carrillo como consejero de Estado, se presentaron a “darle satisfacción” entonando sus cantos y con sus bailes característicos, de lo cual hizo descripción el poeta argentino Mirella”.

Según William Bennet, fue propósito de las Cofradías, ayudar a los esclavos que no habían conseguido buenos amos, y a los infortunados, de encontrarse con malos. Para cumplir tal objetivo sostuvieron un fondo a fin de utilizarlos en su liberación. Los esclavos beneficiados con esta ayuda, pasaban al servicio y propiedad de las Cofradías, debiendo pagar a las mismas –en señaladas cuotas- el dinero pagado para su manumisión. (4)

Muchos negros, miembros de Cofradías, constituyeron en algunos casos, bandas de malhechores. Pero también gran parte de ellos formaron partidas de guerrilleros que se pusieron a órdenes de San Martín, durante la Campaña Emancipadora. Con el tiempo se vincularon con los gremios, por la necesidad de estos de organizarse bajo la advocación de un santo o patrón, a fin de recibir protección espiritual para su funcionamiento.

Estas instituciones religiosas y benefactoras fueron protegidas por las Leyes de Indias, y funcionaron sin interrupción a pesar de las guerras de la emancipación y del advenimiento del período Republicano. Su multiplicación cobró fuerza, cuando Ramón Castilla abolió la esclavitud en 1858, y la membresía de las mismas se incrementó por la presencia de negros y esclavos recién liberados. Es aquí cuando los fines religiosos tienen que confluir con los fines sociales de los sectores menos protegidos de la sociedad. Esa tónica de funcionamiento independiente dura hasta el año 1889, cuando la administración de Cáceres emite la Ley del 2 de Noviembre del citado año, por la que los bienes de las instituciones cofradiales pasan a ser administradas por la Beneficencia Pública (5).

Por sus finalidades, las Cofradías no entraron en conflicto con la sociedad de entonces; por lo mismo, nunca cuestionaron las injusticias sociales existentes. Mas bien, actuaron contribuyendo al estado de conformismo espiritual y material de los trabajadores que tenían como miembros. Por ello, Castilla Larrea dirá que sus miembros eran “unas almas de Dios” que “formaban sociedades, centros, clubs, por ese espíritu gregario, incoloro y místico” (6). Por su parte, Zitor (7) expresará que dichas agrupaciones, sobre todo las que vinieron funcionando en los años anteriores a 1855, “carecieron de todo espíritu progresista, constituyendo en realidad, especies de cofradías y hermandades que sólo aspiraban fines religiosos”.

Se puede decir que las Cofradías, fueron producto de la intolerancia religiosa y de la ausencia de libertades políticas, que caracterizó al Virreynato Peruano (8).

2.- EL PRIMER PARO LABORAL EN LIMA DE 1684

La ciudad de Lima, como centro económico y político del Virreynato, siempre fue objeto de múltiples incursiones de corsarios y piratas ávidos de poseer las riquezas que guardaba. Entre 1670 y 1790, la amenaza se acentuó, motivando la reacción de las autoridades coloniales que organizaron expediciones marítimas, a fin de localizarlos y destruirlos.

La zozobra que ocasionó en la población limeña, la presencia de Sir Francés Drake, Cavendisch y el marino holandés Jorge Spitberg, determinó que los Virreyes dispusieran alistamientos o “muestras”, a fin de preparar en el uso de las armas, a todo hombre apto, para defender la Capital. El Virrey Arzobispo, Liñán de Cisneros, considerando que dicha medida era de resultados relativos ideó como fórmula de solución, el amurallamiento de la ciudad, preparando para el efecto, las bases técnicas de su construcción e inversión. Su sucesor, el Virrey Duque de la Plata, se encargó luego de convertirlo en realidad, para lo cual, encomendó el cumplimiento de la empresa, al oficial artillero don Luis Venegas Osorio, asesorado por el sabio presbítero Juan Ramón Koening y el alfarife Manuel Escobar.

Primera medida, fue convocar –mediante bando- a “muestras” de negros mulatos libertos, a fin de que sirvieran como peones en la obra, enrolándose progresivamente cercad e 500. Los trabajos se inauguraron el 30 de junio de 1684 por el lado de Monserrate, colocando el Virrey Duque de la Palata, los primeros cimientos.

Las labores comenzaron con el entusiasmo, tanto de los peones como de la población limeña que esperaba con ansiedad la culminación de tan importante obra de defensa. Pero, un conflicto por razones salariales, ensombreció el panorama a la segunda semana de iniciada. Los trabajadores no se presentaron a laborar, pretextando que se les abonaba un real menos de lo estipulado (cinco en vez de seis). La paralización alarmó a los habitantes de la ciudad, por sus efectos en el campo de la seguridad. Por tal razón, el Virrey dio a conocer un Bando, el 11 de Julio del citado año, ordenando a toda la peonada, en términos conminatorios, a seguir los trabajaos y ganar los cinco reales, so pena de ser conducidos a las Islas del Callao en calidad de detenidos.

A pesar de la medida, se acentuó la resistencia de los peones de acabar la obra en la fecha fijada, motivando que el Virrey dictase un tercer Bando en Marzo de 1686, disponiendo que “todos los peones y albañiles de la ciudad se dedicaran a impulsar y apresurar la terminación de murallas dejando entretanto en suspenso cualesquiera otras obras so pena de 20 pesos de multa por cada día de infracción” (9).

Las defensas se terminaron de construir aunque incompletamente en dos años, arrojando un gasto de 680,000 pesos. La obra perduró dos siglos y terminó con el tiempo constituyendo un obstáculo para el progreso, por lo tanto fue necesario demolerla, para permitir el crecimiento urbano de la Capital.

3.- LAS ACTIVIDADES GREMIALES EN EL VIRREYNATO

La economía Colonial transformó la Organización Social en las regiones conquistadas. AL diferenciación de clase que originó, se asentó en tres factores: el color de la piel, la riqueza acumulada y la posición dentro de la jerarquía administrativo-política virreynal de sus miembros.

El cuadro estratificativo se distribuyó de la siguiente manera: una clase compuesta por el Virrey, allegados inmediatos, altos funcionarios, comerciantes, negociantes prósperos y el clero; en su mayoría españoles de nacimiento. Una clase media conformada por propietarios de pequeñas industrias, auxiliares de comercio, empleocracia de la administración colonial y de la enseñanza (compuestos por lo general por criollos y mestizos) y, una clase baja en donde la base estaba sustentada en el indio, “mozo de cuerda en las ciudades, obrero agrícola en los campos y mineros en los socavones metalíferos; y en la última escala el negro esclavo” (10).

Los dos primeros estratos, desenvolvieron su vida social y económica en medio de círculos oficiales y privados, donde primó el boato y el derroche. Para cubrir las crecientes necesidades de estos sectores se necesitó tempranamente expertos artesanos, capaces de satisfacer la demanda de vestidos, zapatos, riendas, estribos y monturas para los caballos, talladores de muebles y otros.

El crecimiento inusitado de estas actividades y el desarrollo comercial y de servicios de la capital, determinó el progreso institucional de los artesanos; proceso que siguió el cartabón europeo de organización y funcionamiento, apareciendo así los gremios en el Perú, como necesidad de los gobiernos locales de organizar el trabajo en una ciudad que, como Lima, iba extendiéndose rápidamente, y con ella, los problemas de satisfacción de sus necesidades vitales de existencia.

Punto de partida en el nacimiento y evolución de los Gremios, son las ordenanzas aprobadas por el Ayuntamiento y sancionadas por el Virrey. En ella se establecían una serie de disposiciones que rigurosamente había que cumplir. Estas son:

– Jerarquías: para determinar a los maestros, oficiales y aprendices.

– Jurados: para describir, evaluar y terminar los conflictos.

– Alcaldes: que eran los Presidentes de las Juntas encargadas de dirigir los Gremios.

– Mayores: que manejaban los fondos.

– Veedores: para la vigilancia. Entre otras se fijan ciertos detalles sobre el examen de los aprendices y oficiales, sobre la facultad de los vendedores, etc. etc. (11).

Los gremios, en sus inicios tuvieron aliento y protección del Virrey Toledo, quien proveyó que tuvieran “alcaldes, jurados y veedores del oficio peculiar, registros y exámenes de competencia y reglamentos; entre los que cabe destacar el descanso dominical obligatorio, consagrados en estatutos, de los cuales se conservan algunos. Cada Gremio tenía su capilla y su santo, y celebraban sus fiestas patronales suntuosamente reunidos en Cofradías” (12).

Así se sustituyeron los gremios como asociaciones de carácter económico y religioso, de personas identificadas por la misma actividad de trabajo y reconocidas por la autoridad colonial como tales. Formaban corporaciones de maestros, oficiales y aprendices, que se conducían por ordenanzas u estatutos especiales, aprobados por el poder y sistema vigente. Socialmente, los tres componentes de la actividad de trabajo gremial, estaban muy cercas entre sí; las diferencias se sustentaron en el conocimiento y habilidad artesanal desempeñada.

Los que trabajaban en los Gremios, eran los artesanos, quienes estaban organizados bajo un rigorismo jerárquico, y en donde la tradición y las reglas de ingreso, significaban todo un procedimiento de adscripción y fidelidad institucional.

Los lugares donde se establecieran los Gremios-sitios y calles, recibieron el nombre del oficio que se practicaba. Así, en Lima nacieron Plateros de San Agustín, Mercaderes, Botoneros, Polvos Azules, Espaderos, etc.

Los gremios cumplieron las siguientes finalidades en la Colonia:

a) Sociales.- Incentivando la solidaridad de sus miembros a fin de que pudiesen hacer frente a las arremetidas de las autoridades virreynales. Capacitando a sus integrantes para asegurarles un oficio y trabajo que los protegiera de cualquier contingencia.

b) Técnicas.- Señalando las formas de elaborar los diferentes bienes encomendados, y cuidando que su calidad sea compatible con el encargo dado, a fin de no desprestigiarse.

c) Comerciales.- Señalando precios a los bienes producidos, los mismos que tenían que guardar correspondiente equivalencia con normas impuestas por la autoridad colonial.

d) Benéficos.- Protegiendo a los enfermos, viudas y huérfanos, a quienes se les reconoció su situación social a través de los respectivos reglamentos (13).

Principal preocupación de los Gremios fue la de mantener el monopolio de sus oficios. Philip Taft, al respecto, manifiesta que “ese monopolio lo conservaron mediante algunos reglamentos que regulaban las horas de trabajo, el trabajo nocturno y el trabajo en días festivos” (14).

También la competencia fue eliminada por la acción de los severos reglamentos. Óscar C. Álvarez, expresa que “impidió de un modo terminante la superproducción de productos, previniendo desde luego la fijación del número de trabajadores y aprendices que fuera menester para producir los artículos necesarios para el consumo de la sociedad” 15).

La adscripción a los diferentes Gremios se logró mediante el esforzado aprendizaje y el pago de cuotas de admisión. El aprendiz se comprometía a servir al maestro durante un determinado tiempo; este, por su parte, se obligaba a dar alojamiento y alimentación, y a enseñarle la profesión, que lograda, determinaba su pase a la categoría de Oficial con el derecho de emplearse y recibir un jornal. El tiempo haría el resto, pues la mayoría de oficiales llegarían a ser patrones y maestros.

Guillermo Lora, mencionando al Gremio de Carpinteros de La Paz (Bolivia) y su Reglamento, dice que: “Sólo podía ser maestro el oficial que había acumulado cierta cantidad de dinero, que daba muestras de pericia y poseía las herramientas necesarias para el funcionamiento del taller. El reglamento no se limitaba a impedir el aumento excesivo de maestros y la consiguiente competencia entre ellos, sino que entrababa el paso del oficial a la condición de maestro” (16). Igualmente fue en el Perú.

El trabajo gremial en la Colonia se efectuó bajo la vigilancia de las autoridades, tanto políticas como eclesiásticas; estos, determinaron los días que siendo festivos podían ser laborables, con una autorización expresa que emanaba de ellos. Pero a la vez los gremios se aseguraron del sistema y el monopolio de la producción y comercialización de los productos por ellos trabajados.

En suma los gremios se constituyeron como el principal centro de vida social y laboral de la Colonia.

Proporcionaron ayuda y solaz a sus miembros en días de pena y dolor; al mismo tiempo que ayudaban a celebrar los festejos religiosos, bajo el amparo de la Iglesia y de la Cofradía a que estaban ligados.

4.- LOS GREMIOS EN LIMA COLONIAL

A medida que la estructura de dominación colonial se acentuó, creció en la capital el consumo de artículos suntuarios de fiestas religiosas y cívicas, contribuyó a que el sentido de ostentación y el boato se extendieran rápidamente. Por tal motivo los primeros Gremios que recibieron permiso oficial para su funcionamiento en la primera mitad del Siglo XVII, fueron los sastres, sederos, pasameneros, zapateros y espaderos.

Jean Descola, afirma que en la ciudad de Lima “… comer, vestirse, perfumarse, distraerse, para muchos limeños, ésta era su ocupación esencial”. Era igualmente en ese dominio donde se destacaban más las diferencias sociales. Juzgaban o “estimaban a la gente según el lujo de sus atuendos o la calidad de la mesa”. (17). Fiestas como la de Amancaes, carnavales, procesiones religiosas diversas, así como la asistencia de las élites a la corrida de toros y vida cultural intensa, contribuyó a que existiese un mercado permanente de consumo de platería, albañilería, tintorería y otros, a los cuales había que servir con celeridad, toda vez que los artesanos españoles no se dieron abasto para cubrir estas necesidades.

Dicho vacío fue cubierto paulatinamente por indios y mestizos que laboraban en las cercanías de la capital, quienes se dedicaron por completo a la actividad artesanal, tomando como referencia la técnica dejada por los españoles, pero a la postre, mejorándola. El desarrollo de las citadas ocupaciones llamó la atención de las autoridades virreynales, tanto por el número de miembros que llegó a tener como por la diversidad de oficios y personas que se servían de ella. De allí que su existencia fuese reconocida legalmente y sus funciones normadas a fin de que contribuyesen a la economía colonial, ello explica la protección, mercedes y privilegios que recibieron en los siglos XVI y XVII.

Le Sieur Bachelier, viajero francés que se encontraba de paso por la ciudad de Lima, afirma que en 1709 existía “…una corte soberana, una célebre Universidad y algunas fábricas de géneros, una papelería y una vidriería” (18). Amadie Froncois Frezier, ingeniero de fortificaciones, de nacionalidad francesa, realizó en 1713, una descripción de la capital, y enfatiza el derroche y el boato de hombres y mujeres, menciona a los criollos en su dedicación al comercio, oficios y las Artes, y describe la existencia de obreros que viven de su trabajo manual. Pero se expresó peyorativamente de ellos porque, dice, no laboran como europeos. Es posible que la mención a las fábricas sea en realidad a la de los grandes talleres artesanales, creadas para servir a las élites y cuya organización estuvieron encomendadas a los gremios respectivos (19).

William Bennet, viajero inglés que llegó a Lima en 1804, refiere que la población indígena se dedicaba a atender a los mas acomodados de la ciudad, en la “confección de flecos, lazos de oro, espalderas y bordados; algunos son sastres y otros atienden negocios, pero muy pocos son sirvientes o mecánicos,”. En clara alusión a los artesanos especializados dice: “Los sombrereros son bien hechos en Lima, lo mismo que los zapatos y botas”. Menciona que los requerimientos en la confección de vestidos, motivó que un español, Don Matías de la Reta, estableciese telares y otras máquinas para tejer telas de algodón y confeccionar artículos ordinarios del mismo material. Refiere finalmente que en la ciudad de Lima existían artesanos mecánicos, carpinteros, constructores de molinos, herreros, reparadores de sus propias herramientas. Dichos trabajadores estaban agrupados en entidades de carácter gremial. (20).

El reconocimiento de los artesanos para el desempeño de funciones públicas, fue hecha por Real Cédula del 18 de Marzo de 1783, que declaró honrados a todos los oficios y hábiles a los artesanos para ejercer cargos municipales. En la práctica esta cédula no se llegó a publicar en las Indias, por razones de carácter político, pero la forma de elegir artesanos provenientes a su vez de gremios reconocidos, se institucionalizó en el Periodo Republicano.

Con el mencionado dispositivo legal, la actividad artesanal creció rápidamente, como también la población capitalina. Al respecto, Robertson, afirma que en 1764 era de 54,000 habitantes (21); para 1790 el censo de población practicado dio 47,796 habitantes, de los cuales 1027 eran artesanos. Esta categoría ocupacional figura al lado de otras como: pulperos, fabricantes y otros. Aunque la cifra cuantitativa no es muy significativa; cualitativamente si lo es, por cuanto expresa en el fondo el crecimiento de una actividad de trabajo, eminentemente de transformación primaria, que mas tarde sentaría las bases del proletariado industrial (22).

Para fines del siglo XVIII, Lima contaba con 53,000 habitantes, de los cuales 1,000 eran artesanos organizados en gremios. Se habían cimentado en ella un mercado local y una incipiente burguesía mercantil urbana (23). Para 1810, la población limeña se estimó en 87,000 habitantes al tiempo de elegirse a los Diputados de la Corte (24). El prestigio de los artesanos permitió que sus actividades y la de los Gremios, se difundiesen en las provincias del país, sobre todo en las urbes de gran densidad demográfica.

La ayuda colonial a la organización de los gremios, permitió que la economía del virreynato mejorase y se diversificase. Los métodos de producción progresaron, y sus resultados se manifestaron con sexito precisamente en la platería, bordado de trajes, panadería, tintorería, jabones, comercio, etc.

La competencia de los productos importados de la península, originó años después la decadencia de las actividades artesanales. A ello se agregó también los continuos acosamientos de las autoridades coloniales a los trabajadores y gremios, a fin de imponer fielmente el monopolio comercial. La aplicación del Decreto CCLXII del 8 de Junio de 1813, dictada por las Cortes de Cádiz y que versaba sobre el libre establecimiento de fábricas y ejercicio de cualquier industria textil útil contribuyó a su definitiva postración (25).

5.- LOS GREMIOS EN LOS INICIOS DE LA REPUBLICA

En las primeras décadas de la República, las actividades gremiales que se encontraban en proceso de decaimiento por la inestabilidad política y económica que sobrevino a los primeros años de vida independiente, tuvieron un lento resurgimiento debido a la emisión de dispositivos legales que reconocieron su existencia y rol en el sistema productivo nacional.

El 30 de marzo de 1825, se organizó por primera vez la contribución industrial, bajo la forma de todas las actividades del Comercio, Artes y Oficios a fin de que pudieran sufragar los gastos del naciente Estado Republicano.

Los primeros en hacerlo fueron los panaderos, zapateros y molineros, a quienes se les fijó una cuota como contribución industrial. El 11 de Agosto de 1826, se emitió un Decreto de Contribución de Patente Industrial. Según este decreto: “nadie podía ejercitarse libremente en algún ramo del comercio, arte, ni ocupación industriosa, sin haber obtenido una patente en que se exprese la naturaleza de su decisión y trato” (26).

El aludido dispositivo legal reconoció la importancia de los Gremios, al asignarle rol preponderante en el desarrollo de la economía del país. Dos normas complementarias como el “Reglamento de Comercio de 1826” y la “Ley de Prohibiciones de 1828”, posibilitaron su resurgimiento, pues impidieron la importación de mercaderías y artículos de subsistencias, entre ellos: el calzado, carruajes, monturas para cabalgar, muebles, ropa hecha, sombreros de paja, tabaco y otros que favorecieron de manera directa a los gremios que se ocupaban de estas actividades en la capital.

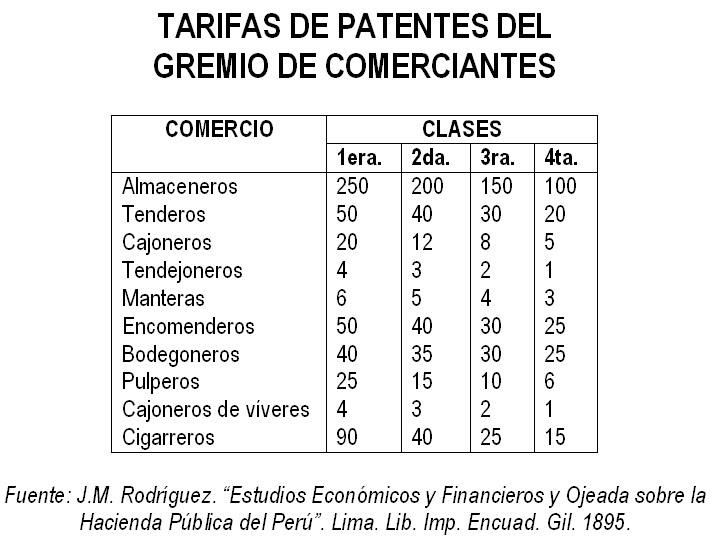

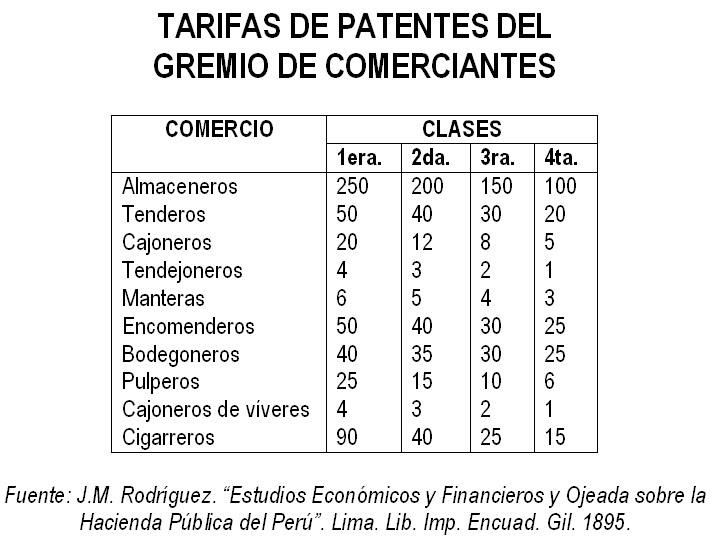

La ineficacia administrativa permitió que la contribución de Patentes no diera los resultados esperados, originando que José de la Mar, presidente del Perú, emitiese su abolición en 1827, pero sin que se dejase de gravar la industria, que quedó en un 3%. Un nuevo decreto del 4 de Diciembre del mismo año, lo restituyó, estableciendo cuatro clases tributarias a las cuales debería acogerse el comercio, las artes y los oficios. Inmediatamente los gremios de comerciantes se acogieron al mencionado dispositivo, estableciéndose una jerarquía en razón del pago a la contribución de patentes.

Su aplicación en las demás actividades productivas, permitió clarificar mejor sus objetivos. Al 29 de Diciembre de 1827, las Artes y demás Industrias se jerarquizaban de la siguiente manera:

(CONTINUARÁ…)

Tomado de: Archivo Anarquista del Peru

web: http://archivo-anarquista.blogspot.com/